GIULIA BONGHI | L’inspiegabile Hassenso è uno spettacolo di danza contemporanea con musiche dal vivo; una produzione della compagnia emergente Organic – Laboratorio d’arte, fondata da Daniele e Francesco Pio Natale. Nato nel 2021, ha visto diversi palcoscenici tra Campania, Puglia e Molise, due atti raccontano il ciclo della vita – nascita, crescita e morte – prima nel mondo fisico e poi in una dimensione metafisica, in cui il corpo non esiste ed è messa in atto la forma.

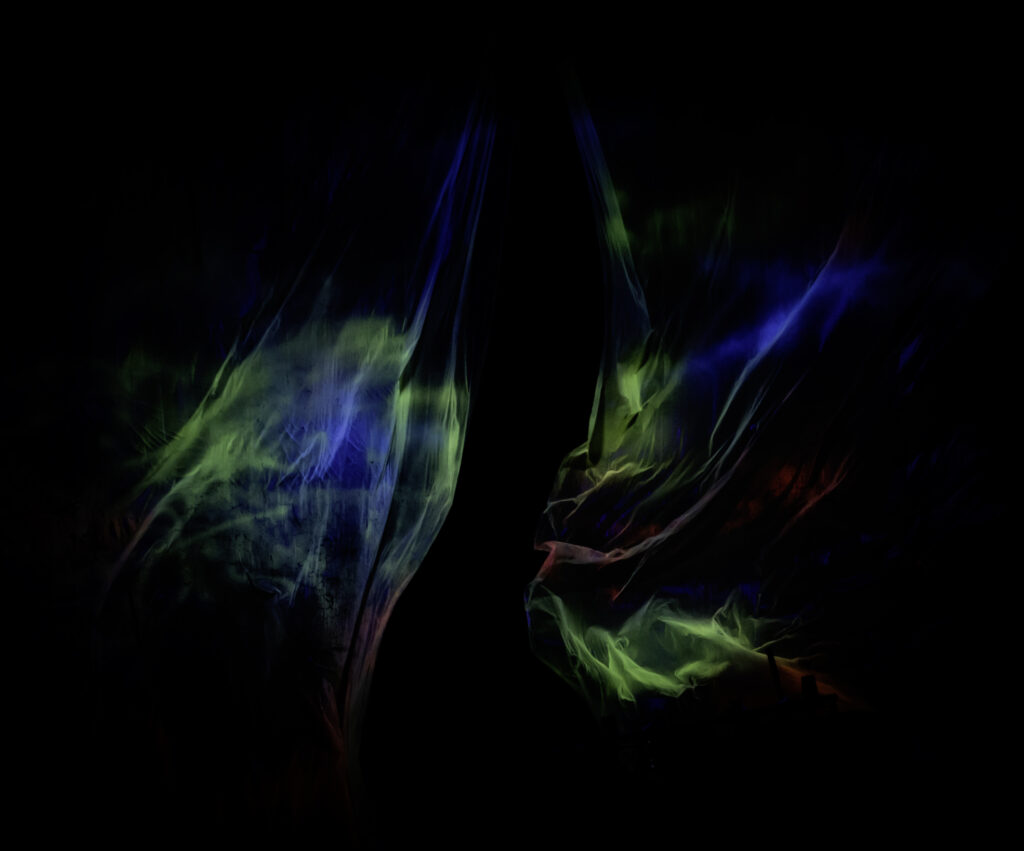

L’ispirazione nasce dal ciclo scultoreo CREPE di Flavio Grasso. Il termine indica quelle mancanze o fenditure che si trovano all’interno di un corpo organico inizialmente integro. L’artista interagisce con la natura, il legno in particolare, attraverso l’applicazione di stucco blu. Va a colmare quei vuoti rispettando ed elevando la forma organica sia dal punto di vista simbolico che materiale. Lo scultore irpino cura la scenografia di questo allestimento, ideando una figura arborea e, in contrasto, tre figure plastiche geometriche tridimensionali.

Daniele Natale è il direttore creativo e coreografo. Ballerino classico e contemporaneo, si interroga sull’efficacia del mezzo espressivo attuale della danza, sperimentando con il linguaggio corporeo e cercando una nuova forma.

Nella prima parte di questa pièce i movimenti aderiscono perfettamente alla musica, sembrano comandati oltre che generati da essa. La conclusione rappresenta l’esaurimento del corpo e del mondo in cui ha vissuto. Nella seconda parte viene riportato in atto lo stesso ciclo di vita, ma in un mondo metafisico, in cui il corpo non esiste. Le figure sembrano distaccate dal reale e dalla musica intesa come spazio sonoro. I gesti sono più destrutturati, c’è la ricerca di qualcosa che non è la vita ma il sentire delle forme.

Brandelli di musica e di coreografia si ripetono, ma trovando una diversa evoluzione. La ricerca è sulla forma, dapprima vissuta attraverso un corpo; successivamente segue la domanda: e se quel corpo non ci fosse?

Abbiamo intervistato Daniele Natale.

L’idea dello spettacolo è nata dal ciclo scultoreo CREPE di Flavio Grasso. Cosa ha destato il vostro interesse?

La tematica che ci interessava era la ricerca di una forma organica e di una forma non organica. Nel suo ciclo di scultura vi è l’ausilio di elementi organici come il legno e di forme con colori artificiali. È questa contrapposizione che ha acceso il nostro interesse. Il suo ciclo di scultura viene poi riletto e riadattato nella chiave del balletto e in quella musicale.

La parte che va oltre la materia organica, quindi quella più metafisica, è stata uno sviluppo che è avvenuto all’interno dello spettacolo?

Esatto, è stata un’ispirazione, il ciclo è lo spunto iniziale.

Avete altre figure di riferimento nel vostro lavoro? Danzatori, musicisti, artisti contemporanei o di un passato più o meno remoto?

Per quanto riguarda la musica Pio ha preso spunto da Nino Rota, è partito da alcuni suoi spartiti che poi ha completamente stravolto. È comunque molto classicista e le sue composizioni sono abbastanza strutturate. Io a livello di tecnica mi ispiro molto alla danza classica. Tutto riletto in chiave contemporanea. Mi piace molto Alexander Ekman, come struttura gli spettacoli e le sue performance. Nel passato delle Performing Arts, penso a Yves Klein; anche perché, in questo caso, il monochrome blu che lui ha creato, e in generale l’utilizzo del blu, risuona con l’estetica di Flavio. Klein ha fatto anche performance danzate o, meglio, con un accenno di danza. Poi Marina Abramović e Joseph Beuys.

A parte Ekman, mi interessano molto i performer, trovo che le performance siano molto più di impatto emotivo. Chiaramente il balletto lo tengo in considerazione da un punto di vista estetico, mi interessa il piacere del bello all’occhio e all’udito, cerco di trovare un giusto compromesso tra l’estetica e il concettuale, non puoi prenderla solo da un lato. Se il lavoro risulta troppo ‘estetico’ allora si tende a una cosa prettamente pantomimica, come può essere il balletto classico; invece se insiste troppo sul lato concettuale ci si sbilancia su orizzonti di nicchia e sono poche le persone educate a queste cose, quindi cerchiamo un giusto equilibrio fra le due parti.

La ricerca, in ogni caso, di una forma bella è sempre presente, immagino.

Sì, diciamo di una forma estetica. Qualcosa di strutturato che faccia intendere che dietro allo spettacolo c’è un lavoro estetico, di ricerca del bello. È sempre presente una forte base di ricerca e di studio estetico.

In questo spettacolo c’è spazio per l’improvvisazione o è tutto codificato?

Ci sono alcuni momenti in cui i ballerini improvvisano. La musica ti porta comunque a schematizzare il movimento, a renderlo più quadrato. Si lascia spazio ai ballerini anche perché lo spettacolo parla di questi corpi che si formano e, non essendo tutti uguali, in alcuni momenti hanno loro attimi in cui stanno capendo e trovando sé stessi. Ad esempio, all’inizio del primo atto c’è un momento in cui le donne emergono, come per dire “Anch’io esisto, ti faccio vedere che so fare”.

Attimi estremamente personali, in cui ogni danzatore esprime sé stesso e il suo corpo. Si può dire che la ricerca collettiva della forma lasci spazio alla ricerca personale, proprio perché ognuno è diverso?

Esatto, questo accade all’interno di un connubio tra un mondo fisico e un mondo metafisico. In alcuni momenti è stata data più importanza alla musica. Ci teniamo a specificare che non si tratta di uno spettacolo di danza ma di danza e musica, perché spesso e volentieri la musica nella danza viene messa in secondo piano, spesso è registrata e per me è importante che invece la musica sia sempre dal vivo, perché come arte scenica deve avere il giusto spazio.

È corretto affermare che in questo spettacolo la musica si pone proprio come materia generatrice?

Dalla musica parte e finisce tutto. La composizione musicale non è semplicemente musica di sottofondo ma è la concretizzazione del pensiero dello spettacolo, il fulcro intorno al quale i danzatori creano e non si limitano a riprodurre la composizione coreografica. È un ciclo che inizia con la musica e muore con la musica. Ogni replica è la ripetizione di un ciclo, come se fosse uno spettacolo eterno.

Il titolo, L’inspiegabile Hassenso, emerge dalla volontà di portare alle estreme conseguenze l’approvazione del pubblico, basata sulla percezione organica di inizio, sviluppo e conclusione di uno spettacolo?

Ha un duplice significato: ciò che è organico “ha senso”, quindi è qualcosa di sensato di per sé che non necessita l’“assenso” del pubblico. Essendo uno spettacolo concettuale sia dal punto di vista della danza sia per la musica, il pubblico spesso e volentieri si trova ad applaudire qualcosa che non capisce. Il pubblico applaude perché magari finisce una scena o finisce la musica. Però non è giusto applaudire qualcosa che non hai compreso, per questo l’“inspiegabilità”: lo spettacolo pone davanti a un sovvertimento della struttura, facendo scaturire “l’inspiegabile assenso” dinanzi a un’opera non organica. La scena educa lo spettatore.

Credi che il pubblico odierno sia troppo o troppo poco critico nei confronti del mondo della danza?

Spesso abbiamo trovato nel pubblico molti conservatori, ma anche tra colleghi. Secondo me non si viene educati al cambiamento. Non dico che il nostro spettacolo sia una rivoluzione né il nuovo manifesto del secolo. Ho avuto l’impressione che – dato che non siamo una compagnia molto conosciuta – la gente sia un po’ prevenuta più che critica. Siamo consapevoli che ci siano ancora tanti errori ma la struttura dello spettacolo sta funzionando abbastanza bene e quindi vuol dire che questa cosa sta piacendo. Il problema è che spesso viene criticato prima ancora di essere visto. Forse i più critici sono coloro che lavorano proprio in quest’ambito. Il pubblico, una volta che ha visto il prodotto finale, se gli è piaciuto, l’hai persuaso. Invece il danzatore o il musicista sono più difficili da convincere.

Questo spettacolo è lontano da sperimentazioni tecno-digitali. Prevedi un avvicinamento a questo tipo di linguaggio nei lavori futuri?

A me piacciono molto le arti visive e l’utilizzo di proiezioni. Noi però ci rifacciamo molto all’arte classica, al classicismo riletto in chiave contemporanea, perché chiaramente le cose si evolvono. Non è detto che anche noi nel prossimo futuro non utilizzeremo anche questi linguaggi.

La ricerca di un corpo metafisico è un tentativo di superamento dei limiti della natura umana. Come leggi il transumanesimo odierno che sostiene l’uso delle scoperte scientifiche e tecnologiche per aumentare le capacità fisiche e cognitive dell’essere umano?

Concettualmente è avvicinabile, anche se è aleatorio spingersi molto oltre per poi rischiare di crollare. Quando si è nuovi come noi è difficile portare in giro un prodotto estremo. potrebbe rivelarsi l’ultimo spettacolo. Siamo più cauti, ma senza togliere nulla. Non ci poniamo limiti agli estremismi. Ad oggi c’è solo il concetto del metafisico, più che il prodotto. Il nostro spettacolo direi piuttosto che è molto barocco.

È fisiologico per un’artista o una compagnia agli inizi, confrontarsi prima con tutto quello che c’è stato prima, no?

Si parte sempre da una base classica. Anche nella danza: per essere un buon danzatore contemporaneo bisogna avere forti basi classiche, questo non vuol dire essere un ballerino classico. Bisogna essere consapevoli di ciò che c’è stato prima per poi puntare a qualcosa che va oltre ed essere proiettati verso il futuro.

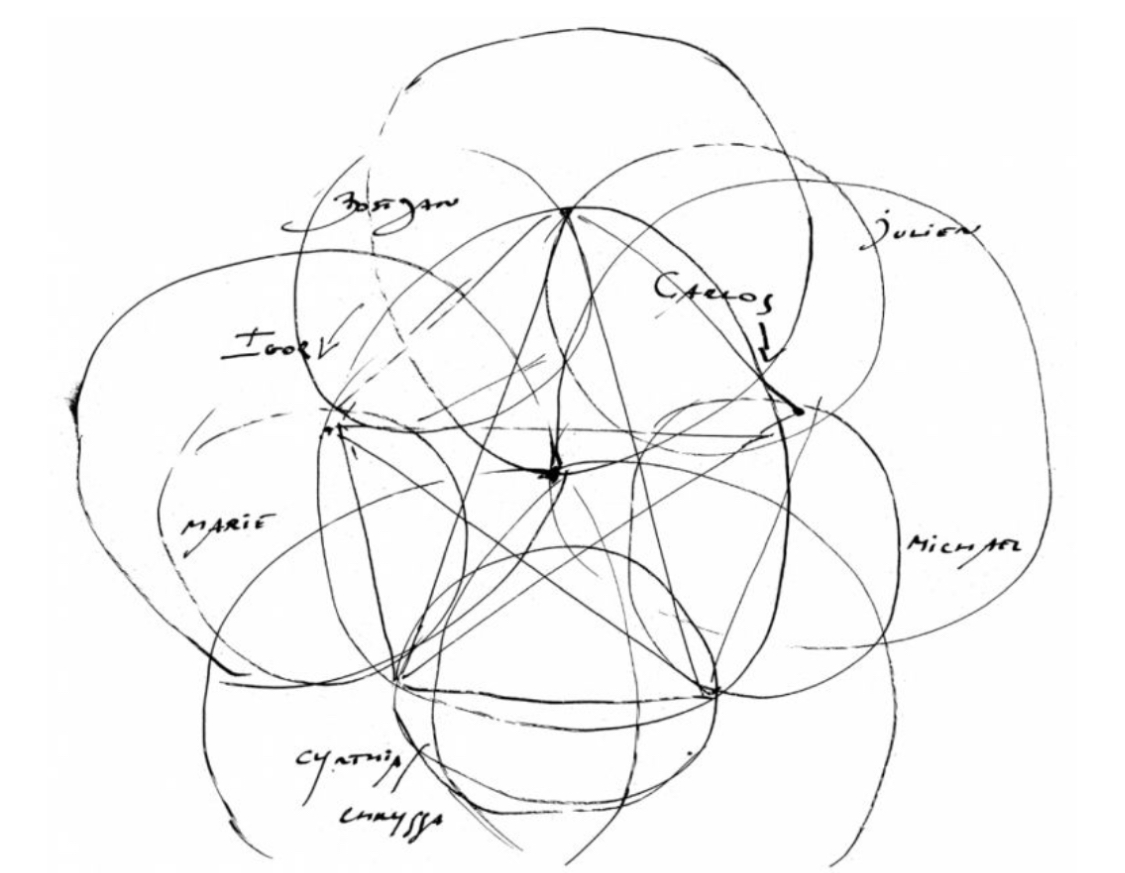

Avete un iter creativo? Improvvisate assieme o arrivate con materiale pronto?

Gli spettacoli nascono da una tematica di fondo. Entrambi, io e Pio, ci appuntiamo delle intenzioni che sviluppiamo insieme e da questa base creiamo. All’inizio era un lavoro un po’ artificioso ma adesso abbiamo trovato un nostro metodo funzionale. La prima volta che è andato in scena, questo spettacolo era ancora una bozza preparatoria, oggi si è sviluppato molto ma non ha ancora raggiunto il punto più alto delle sue potenzialità. È un’evoluzione continua. Anche per questo abbiamo bisogno di critiche negative, se va tutto bene, muore la creatività.

Avete in cantiere nuovi progetti?

Il prossimo spettacolo lo dovremmo mettere in scena l’anno prossimo. Stiamo lavorando sui riti pagani. Per ora vediamo l’intera performance come il rito di due dèi in particolare, Apollo e Tersicore, il dio della musica e la dea protettrice della danza, come se fosse un’ovazione a queste divinità, per augurare un connubio a queste due arti sceniche. Siccome quello che facciamo noi è danza e musica insieme è come se fosse per noi un buon auspicio alla fusione di queste due arti. Forse facciamo un passo ancora più indietro, perché la musica sarà molto rituale. Tutto letto in chiave contemporanea.

L’INSPIEGABILE HASSENSO

Direzione artistica e coreografia Daniele Natale

Direzione musicale e musiche Francesco Pio Natale

Scenografie Flavio Grasso

Danzatori Chiara Cioci, Giorgio Lombardo, Elisa Nania, Paola Vita Re, Elina Vasques

Musicisti Benedetto Grasso, Giovanni Pizzulo