ELISA BISCOTTO | La verità di Andrea (Monica Belardinelli) inizia una mattina d’estate, con una puntura di vespa, un airone, un’Isola che non c’è. Scivola attraverso impressioni visive, immagini che sanno di vaniglia: il cono gelato, il coro scolastico, la mamma che le insegna a cantare. Un presagio cupo pulsa già sotto questi ricordi, spezzando un’energia luminosa che tenta di tornare a brillare nelle idealizzazioni: il primo incontro tra i suoi genitori a un Festival di musica in Cornovaglia. Lui un amante dell’heavy metal, i capelli raccolti in un ciuffo perfetto. Lei una cantante di musica folk. Un colpo di fulmine. “Non è romantico?” si chiede Andrea, che il grande amore lo conosce a quindici anni in un McDonald’s. Si chiama Tyron e ha un dente d’oro. Alla Coca-light si sostituiscono i cocktail e i frutteti di limoni al risveglio si rivelano squallidi appartamenti in cui si consumano stupri di gruppo. Nessun abbraccio intenso a fare da sfondo alla sua vita, ma un universo socio-familiare dove gli uomini sono predatori sessuali e le donne glaciali antagoniste che conservano ben poco di materno.

Con Dark Vanilla Jungle Carlo Emilio Lerici torna a confrontarsi con un testo di Philip Ridley, dopo Mercury Fur, Vincent River e Moonfleece. Il monologo da lui diretto, riproposto in questi giorni al Teatro dell’Orologio, ha debuttato nel 2014 al Teatro Belli di Roma, nell’ambito della XIII edizione della rassegna Trend – Nuove frontiere della scena britannica. La ripresa vale la pena, perché Ridley è un autore brutale eppure raffinatissimo, una perla nera che sferra colpi allo stomaco mentre disegna paesaggi onirici di straordinaria carica visiva. La sua carriera artistica spazia dalla pittura alla fotografia, dai racconti per l’infanzia alle opere scritte per il teatro – il suo primo testo per la scena, The Pitchfork Disney (1991) apre il decennio cult della nuova drammaturgia britannica, anticipando l’arrivo di Anthony Neilson e Mark Ravenhill. Firma la sceneggiatura di The Krays, film di Peter Medak con gli Spandau Ballet Gary e Martin Kemp. Dirige le pellicole The Reflecting Skin, The Passion of Darkly Noon, Heartless. Scrive romanzi, canzoni, radiodrammi.

La violenza narrata da Ridley – che è cresciuto a Bethnal Green, nell’East End di Londra – è il presente che si illude che il male è una minaccia che aleggia, ma che tutto sommato deve ancora arrivare. Una realtà che filtra attraverso la lente di una cifra stilistica personalissima, dove lo sporco si amalgama con la fiaba. Nella sua mitologia di simboli e feticci, gli elementi pop da pubblicità si incontrano con una schiera interminabile di animali. Sono i coccodrilli e i volatili di The Krays a fare ritorno in questa Dark Vanilla Jungle – tatuati su un braccio, oppure ad aprire e chiudere il cerchio di un racconto fatto di abbandoni e solitudini, di umiliazioni e vergogna.

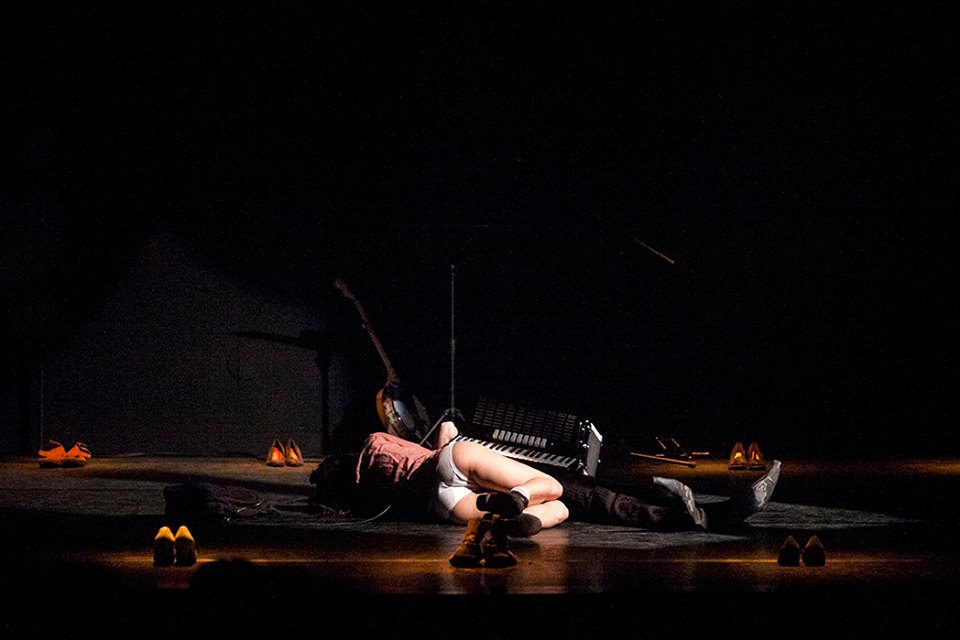

Lerici maneggia materiale incandescente con una grande dote: sapersi fare invisibile. La sua fiducia è tanto nell’autore che per la quarta volta ha scelto di mettere in scena, quanto nella capacità di Belardinelli di affrontare un one-woman show di una difficoltà estrema – un campo minato di bugie, verità, emozioni contraddittorie, che chiede slittamenti di registro repentini. La rabbia esplode, poi torna a comprimersi in sospensioni e assaggi di lirismo. I flashback prendono forma, sorretti dagli echi sonori di Giuseppe D’Amato. Uno stream of consciousness di parole amate o vomitate, di ricordi falsati o reali, che oscilla tra panoramiche di giornate in riva al fiume e dettagli di una concretezza grossolana: preservativi esplosi sulle pareti, odore di sperma misto a deodorante per ambienti. Infine il delirio febbrile e paranoico.

Lo spettacolo ha una qualità ruvida, un’essenzialità autentica. Macina inquietudine e disagio, non lascia indifferenti. Se Belardinelli inciampa, in un attimo si rialza. Sa come restituire la sensazione di perenne ambiguità che alberga tra le pareti di uno spazio mentale in cui paura e desiderio, piacere e disgusto sono due facce di una stessa medaglia. Recita confinata dentro la costruzione rettangolare disegnata da Alessandro Chiti, luogo neutro che nel finale diventerà una foresta, uno dei topoi di Ridley, che nella canzone Who Will Love Me Now scrive di come là viva “un mostro che ha fatto cose terribili”; un mostro che con la voce di PJ Harvey canta: “Chi mi ama ora? Chi potrà mai amarmi?”

DARK VANILLA JUNGLE

di Philip Ridley

con Monica Belardinelli

adattamento e regia Carlo Emilio Lerici

scene Alessandro Chiti

disegno suono Giuseppe D’Amato

immagini video Giulia Amato

costumi Valentina Di Geronimo

traduzione Fabiana Formica

aiuto regia Martina Gatto e Pamela Parafioriti

spettacolo realizzato in collaborazione con Trend XIII edizione. Nuove Frontiere della scena britannica, rassegna a cura di Rodolfo di Giammarco

Foto Manuela Giusto

Visto al Teatro dell’Orologio, Roma, 28 aprile 2016

LAURA NOVELLI | Nella sua lunga, eclettica e felice carriera registica Federico Tiezzi ha affrontato Porcile di Pasolini nel ’94 (e ancora ricordo vividamente alcuni passaggi di quel lavoro, visto al teatro Ateneo di Roma), quando cioè la sua riflessione artistica era incentrata per lo più su opere poetiche dalla lingua forte e carnale che fossero incentrate sul rapporto padre/figli. E’ sempre del ’94 infatti lo straordinario successo di quell’Edipus di Giovanni Testori che si aggiudicò – e a ragione – il Premio Ubu come miglior regia e come migliore interpretazione maschile (in scena c’era un meraviglioso Sandro Lombardi).

LAURA NOVELLI | Nella sua lunga, eclettica e felice carriera registica Federico Tiezzi ha affrontato Porcile di Pasolini nel ’94 (e ancora ricordo vividamente alcuni passaggi di quel lavoro, visto al teatro Ateneo di Roma), quando cioè la sua riflessione artistica era incentrata per lo più su opere poetiche dalla lingua forte e carnale che fossero incentrate sul rapporto padre/figli. E’ sempre del ’94 infatti lo straordinario successo di quell’Edipus di Giovanni Testori che si aggiudicò – e a ragione – il Premio Ubu come miglior regia e come migliore interpretazione maschile (in scena c’era un meraviglioso Sandro Lombardi).![Kinder [Bambini] @ Francesco Pititto](https://www.paneacquaculture.net/wp-content/uploads/2016/04/kinder-lenz-fondazione-c2ae-francesco-pititto-11.jpg?w=300)

che riempie la scena con un magnetismo carnale impareggiabile. Anche Margherita di Rauso (Celia Peachum) si distingue per carattere e un certo carisma. Sprecato è Giandomenico Cupaiolo, voce piena e presenza decisa, che però compare raramente nel ruolo di cantastorie, dagli abiti potrebbe essere Brecht che gironzola per controllare le genti della sua opera. Le musiche sono suonate dal vivo dall’Orchestra Verdi di Milano diretta da Giuseppe Grazioli, la partitura è quella originale di Kurt Weill, senza archi – tranne il contrabbasso – ma con tutti i fiati, il risultato fa sentire gli echi sincopati del jazz anni ’20, bello sarebbe stato vedere altrettanto ritmo e spezzettamento narrativo in scena, invece è più pulsante il golfo mistico che non il palcoscenico.

che riempie la scena con un magnetismo carnale impareggiabile. Anche Margherita di Rauso (Celia Peachum) si distingue per carattere e un certo carisma. Sprecato è Giandomenico Cupaiolo, voce piena e presenza decisa, che però compare raramente nel ruolo di cantastorie, dagli abiti potrebbe essere Brecht che gironzola per controllare le genti della sua opera. Le musiche sono suonate dal vivo dall’Orchestra Verdi di Milano diretta da Giuseppe Grazioli, la partitura è quella originale di Kurt Weill, senza archi – tranne il contrabbasso – ma con tutti i fiati, il risultato fa sentire gli echi sincopati del jazz anni ’20, bello sarebbe stato vedere altrettanto ritmo e spezzettamento narrativo in scena, invece è più pulsante il golfo mistico che non il palcoscenico.

Dove il “saper fare” prende il posto della conoscenza, è il corpo ad essere soggetto narrante e attraverso una sapienza artigianale la Mater forgia la materia: dall’impasto il dolce, dal tessuto la cucitura. Il cencio da cucina diventa una Sindone con cui la madre colloquia amorevolmente con il figlio perduto. La storia è toccante: si tratta di sfidare lo sgomento della morte di un figlio, il sacrificio di Cristo, scandalo per eccellenza. Navigando lontani dalle prospettive di trascendenza a cui solitamente la vicenda mariana è ancorata, qui si osserva un ritratto del femminile, declinato nella preziosa attitudine all’immanenza, immerso in un universo schiettamente materiale. Il gioco con Giulia Bertasi e le sue incursioni sonore funziona bene e propone una forma altra di dialogo, una sorellanza complice.

Dove il “saper fare” prende il posto della conoscenza, è il corpo ad essere soggetto narrante e attraverso una sapienza artigianale la Mater forgia la materia: dall’impasto il dolce, dal tessuto la cucitura. Il cencio da cucina diventa una Sindone con cui la madre colloquia amorevolmente con il figlio perduto. La storia è toccante: si tratta di sfidare lo sgomento della morte di un figlio, il sacrificio di Cristo, scandalo per eccellenza. Navigando lontani dalle prospettive di trascendenza a cui solitamente la vicenda mariana è ancorata, qui si osserva un ritratto del femminile, declinato nella preziosa attitudine all’immanenza, immerso in un universo schiettamente materiale. Il gioco con Giulia Bertasi e le sue incursioni sonore funziona bene e propone una forma altra di dialogo, una sorellanza complice.