ANGELA BOZZAOTRA | Lo scenario che si presenta agli occhi di chi studia e osserva la nuova coreografia italiana è alquanto complesso. Da un lato, ritroviamo l’ormai evergreen della danza concettuale, dall’altro una svolta performativa che interagisce con le esperienze della body art e della performance art. Una terza via si oppone parzialmente alle due, ed è la linea neo-rinascimentale, che vede nella figuratività il basamento della propria estetica e della composizione coreutica. Ma talvolta ritroviamo anche il teatrodanza d’antan, sotto la cui definizione si assimilano esperienze spesso non proprio ortodosse.

ANGELA BOZZAOTRA | Lo scenario che si presenta agli occhi di chi studia e osserva la nuova coreografia italiana è alquanto complesso. Da un lato, ritroviamo l’ormai evergreen della danza concettuale, dall’altro una svolta performativa che interagisce con le esperienze della body art e della performance art. Una terza via si oppone parzialmente alle due, ed è la linea neo-rinascimentale, che vede nella figuratività il basamento della propria estetica e della composizione coreutica. Ma talvolta ritroviamo anche il teatrodanza d’antan, sotto la cui definizione si assimilano esperienze spesso non proprio ortodosse.

Tali linee divergenti e dissimili sono racchiuse in una serata dedicata alla giovane coreografia italiana, tenutasi all’Opificio Romaeuropa, nel consueto spazio/foyer dedicato a performance e incontri. Giunto alla sua terza edizione, l’appuntamento DNA Appunti Coreografici costituisce un evento favorevole alla sperimentazione, radicatosi sul territorio in misura maggiore con l’entrata in campo di Cango/Compagnia Virgilio Sieni, Gender Bender di Bologna e Uovo Festival di Milano, che vanno ad ampliare il network di riferimento che ha la funzione di trovare talenti e promuoverne uno solo, ossia il vincitore della competizione (negli anni precedenti vinta da Claudia Catarzi e Annamaria Ajmone, presente quest’anno nell’ambito della rassegna DNA con il solo Tiny).

Durante la serata, sono presenti ben sei giovani coreografi con i propri studi preliminari per una coreografia futura, da mostrare al pubblico in un quarto d’ora per ciascuno. Si parte da Paradise di Francesco Marilungo, dove il coreografo, già danzatore per Enzo Cosimi, dà vita a un incubo di estasi e martirio. Un loop video – dove scorrono alcune sequenze virate in bianco e nero e a ralenti di un film del regista austriaco Urlich Seidl Paradise:Faith (2012) – fa da sfondo alla performance live di due performer. Il primo, lo stesso Marilungo, si avvolge in un sacco nero da cui un vacuum – attrezzo utilizzato comunemente nelle pratiche SM – risucchia l’aria, asfissiandone il corpo in modo coercitivo, lasciandolo respirare a malapena, posto sul pavimento con le braccia ripiegate dietro al capo. L’altro performer, l’ “officiante” del rito, si occupa di azionare la macchina e manipolare gli altri oggetti (vediamo sul perimetro scenico una brocca e un piatto neri, che non verranno però utilizzati). Mentre l’immagine-video ci restituisce la figura sbiadita di una donna che si flagella di fronte a un crocifisso, la figura nera/Marilungo si contorce e si posiziona lentamente in verticale; iniziando un contatto fisico con l’altra presenza, di cui rappresenta l’alter-ego oscuro, la parte rimossa che riaffiora.

La seconda coreografia di Aurora Pica, The authentical perception in mutations, vede due danzatrici delle quali la Pica danzante e un’altra che l’insegue con un esile cordicella nella quale la prima si imbraca per poi liberarsi. La partitura esibisce una serie di movimenti a scatti, inframezzati da un battito di mani, e numerosi spostamenti lungo il perimetro scenico in orizzontale privi di qualsivoglia ratio, altresì dell’”autenticità di percezione” del titolo di cui sopra. Nel silenzio tombale (da danza concettuale appunto) non risalta alcun segno di vita né uno sparuto barlume di senso drammaturgico.

Cercare coraggio/Proteggere innocenza è lo studio di Lara Russo, la quale dirige tre danzatori alquanto difformi tra loro per peso e altezza, interagenti con dei tubi di rame, generalmente usati per l’impiantistica idraulica. Il tappeto sonoro che li accompagna è una registrazione effettuata dal vivo delle prove di un artista, ed è costituito da un insieme di rumori, che si mescolano a quelli provocati live dallo spostamento dei tubi da parte dei danzatori. In un gioco di acrobatismo e geometria di traiettorie nello spazio, il trio diventa un bassorilievo sullo sfondo nero della scena, ponendosi ora di profilo, ora in pose plastiche. I danzatori sembrano muoversi come rotelle di un orologio, compiendo delle rotazioni ognuno in senso differente, usando i tubi come lance. Il finale vede la comparsa di altri oggetti di legno, (un triangolo, dei piccoli pesi) che vanno a formare una composizione di richiamo pittorico, in un crescendo dove ambiente sonoro e spazializzazione dello stesso si uniscono creando un tono di attesa e abbandono.

Più minimalista l’Affleurer di Michela Paoloni; duetto tra uomo e donna sommersi da una caterva di fili colorati, groviglio che ne nasconde inizialmente i corpi. Anche qui il sound è decisamente ben curato, e contribuisce a creare una sorta di bolla temporale dove tutto scorre lento, e la figura umana lascia il posto al figurale: frammenti di corpo che affiorano lentamente fino a far emergere la figura intera, che mostra al pubblico una lingua rossa e gesti scomposti. Non rassicurante, ma nemmeno insensato.

Con Floor Robert siamo invece nell’ambito del teatrodanza, laddove la performer ci narra con una sorta di pantomima regressiva la storia di un’Influenza, di cui si ammala una non più giovane donna la quale però si muove e si abbiglia come una bambina. Aggrappata ai suoi palloncini verdi, e accompagnata da un amico con la faccia dipinta dello stesso colore (un elfo di periferia?), incontrerà poi un uomo-giornale con il quale intratterrà un dialogo fatto di libere associazioni, dove si erigono le figure improbabili di una “paperella in mezzo ai cani”, lasciando la curiosità di saperne di più, di questa follia con metodo dove risalta una certa delicatezza poetica, soprattutto nei momenti di affetto tra l’uomo in verde e la giovane non più giovane e la sua influenza.

La maratona di appunti coreografici termina con un surreale quarto d’ora di videodanza, Yaku shin in a hall di Eugenia Coscarella, introdotto da una voice off che recita una breve silloge introspettiva, maldestra nella ritmica e nel senso. A seguire una coreografia per tre danzatori, registrati proprio nello stesso spazio dell’Opificio, immersi nel nero e di tale colore abbigliati, che eseguono una partitura di movimenti ossessiva nel suo avanzare in continuazione per poi puntualmente indietreggiare, con un suono ambient ad accompagnarli. L’espediente del video rende asettico e freddo l’evento non-scenico.

Al termine della serata, la giuria di esperti decreta il vincitore, che risulta Lara Russo, il cui studio pare avere “più potenzialità” degli altri. Il Paradise di Marilungo però, nel suo spingere l’acceleratore, era forse l’“appunto” più riuscito, in quanto dotato di una struttura concettuale convincente e ben salda sul piano visivo e performativo. D’altro canto, l’impianto coreografico della Russo è oggettivamente inattaccabile e rappresenta in potenza, se ben curato nei dettagli e nell’esecuzione, una visione dall’estetica delicata, che ricorda le installazioni di Kounellis e danze di alt(r)o respiro.

Un gruppo di 50 persone si ritrova all’Ossario centrale del Cimitero Monumentale di Milano, tutti vengono forniti di cuffie, tramite le quali una voce sintetica – che si presenta come Fabiana – darà istruzioni su cosa fare e porrà domande con lo scopo di stimolare riflessioni durante la camminata. Si scopre così che una voce sintetica di donna (proprio come quelle dei navigatori) è la somma di più voci femminili sovrapposte, e le parole sono formate da sillabe prese ognuna da altre parole pronunciate: “i-den-ti-tà”, per esempio, è formata da i che viene da io, den che viene da denti, ti che viene da timido, tà che viene da carità. Sembra una nota tecnica irrilevante ma invece è una delle cose che ci è rimasta in mente, perché questa spiegazione è coerente con l’affermazione del puzzle vocale Fabiana di non avere corpo, non avere sensazioni, non avere bisogni. E non avere nemmeno una personalità, quindi. Siamo ben lontani dai pur imperfetti replicanti di Blade runner…

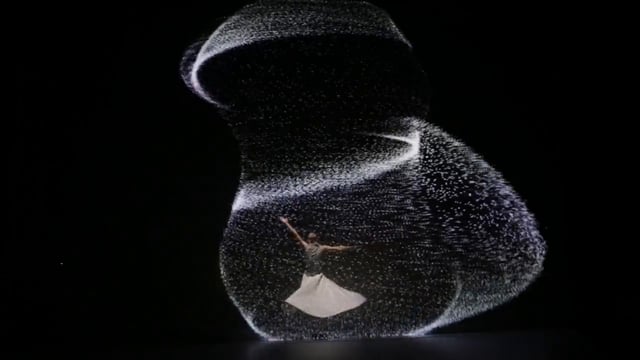

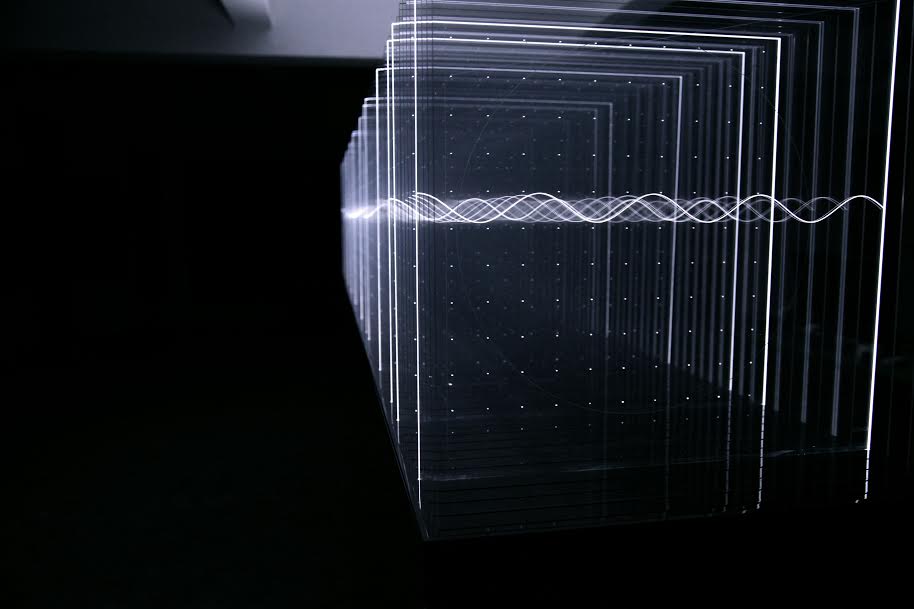

Un gruppo di 50 persone si ritrova all’Ossario centrale del Cimitero Monumentale di Milano, tutti vengono forniti di cuffie, tramite le quali una voce sintetica – che si presenta come Fabiana – darà istruzioni su cosa fare e porrà domande con lo scopo di stimolare riflessioni durante la camminata. Si scopre così che una voce sintetica di donna (proprio come quelle dei navigatori) è la somma di più voci femminili sovrapposte, e le parole sono formate da sillabe prese ognuna da altre parole pronunciate: “i-den-ti-tà”, per esempio, è formata da i che viene da io, den che viene da denti, ti che viene da timido, tà che viene da carità. Sembra una nota tecnica irrilevante ma invece è una delle cose che ci è rimasta in mente, perché questa spiegazione è coerente con l’affermazione del puzzle vocale Fabiana di non avere corpo, non avere sensazioni, non avere bisogni. E non avere nemmeno una personalità, quindi. Siamo ben lontani dai pur imperfetti replicanti di Blade runner… ANGELA BOZZAOTRA | Sesta edizione: la rassegna Digital Life del Romaeuropa Festival pone al centro della programmazione artistica la luce e le sue declinazioni sperimentali. Attraversando più discipline e sperimentando nuove tecnologie, la mostra rinnova la partnership con il Centro Le Fresnoy per le arti contemporanee e inaugura la prima collaborazione con il Festival di Arte Digitale Elektra del Québec, come larga parte degli artisti ospitati dalla rassegna che ha luogo in modalità permanente dal 10 Ottobre al 6 Dicembre negli spazi della Pelanda al Museo Macro. Ed è qui che assistiamo alla presentazione delle opere degli undici artisti, digitali e visivi, di Luminaria: giovanissimi o maturi, che espongono i propri lavori spiegandone i concetti sottesi e le tecniche impiegate per la progettazione.

ANGELA BOZZAOTRA | Sesta edizione: la rassegna Digital Life del Romaeuropa Festival pone al centro della programmazione artistica la luce e le sue declinazioni sperimentali. Attraversando più discipline e sperimentando nuove tecnologie, la mostra rinnova la partnership con il Centro Le Fresnoy per le arti contemporanee e inaugura la prima collaborazione con il Festival di Arte Digitale Elektra del Québec, come larga parte degli artisti ospitati dalla rassegna che ha luogo in modalità permanente dal 10 Ottobre al 6 Dicembre negli spazi della Pelanda al Museo Macro. Ed è qui che assistiamo alla presentazione delle opere degli undici artisti, digitali e visivi, di Luminaria: giovanissimi o maturi, che espongono i propri lavori spiegandone i concetti sottesi e le tecniche impiegate per la progettazione. RENZO FRANCABANDERA | Chi l’ha vista immersa nella luce rosa artificiale che permea la scena di Zelda, fra luci e profumo di rosa volutamente troppo intenso ha potuto respirare la follia, il desiderio. La vita.

RENZO FRANCABANDERA | Chi l’ha vista immersa nella luce rosa artificiale che permea la scena di Zelda, fra luci e profumo di rosa volutamente troppo intenso ha potuto respirare la follia, il desiderio. La vita.