RENZO FRANCABANDERA | L’Italia in campo artistico ha perso prematuramente due grandi menti nel secolo scorso. La prima è stata quella di Umberto Boccioni, la seconda quella di Piero Manzoni. Entrambi nell’intorno dei trent’anni. Entrambi in epoche di turbine artistico internazionale.

RENZO FRANCABANDERA | L’Italia in campo artistico ha perso prematuramente due grandi menti nel secolo scorso. La prima è stata quella di Umberto Boccioni, la seconda quella di Piero Manzoni. Entrambi nell’intorno dei trent’anni. Entrambi in epoche di turbine artistico internazionale.

Boccioni corse. Precorse. Attraversò il divisionismo, sentì le passioni del fauve e pensò al futurismo nella forma più limpida e avanzata. Tanto avanzata da parere cubismo ben prima di Picasso.

Manzoni corse. Precorse. Attraversò il figurativo nel suo passaggio all’informale, superò la tela intesa come superficie pittorica e visse il periodo di Fontana e la crisi del supporto, verso forme d’arte concettuale di cui fu assoluto e geniale precursore.

Morì 10 anni prima che la video arte diventasse forma di pensiero performativo, ma negli anni in cui Klein faceva lasciare a modelli nudi e intinti nel suo blu le loro impronte su enormi fogli, Manzoni realizzava linee d’inchiostro lunghe kilometri con l’aiuto di rotative da giornale, firmava la propria scarpa (e quella di Mario Schifano) come opera d’arte, vendeva palloncini gonfiati da lui medesimo come respiro d’artista e vendeva merda in scatola a peso d’oro. Lasciava l’impronta delle sue dita intinte nell’inchiostro su uova sode servite poi da mangiare agli spettatori della sua performance. Fu fra i primi a intendere l’arte oltre l’oggetto, come evento, momento effimero di rappresentazione irripetibile tal quale, al confine con il teatrale.

Forse Manzoni, prima di molti altri in Italia, intese l’arte come gesto di pensiero, manifestazione concreta di un immateriale cui però dare forma in modo anticonvenzionale e radicalmente estraneo al sentimento comune: capace di assordare, di disturbare, di lasciare interdetti. Immaginarseli i suoi coevi, sessant’anni fa, ad assistere a sue iniziative che ancor’oggi appaiono rivoluzionarie e potrebbero tranquillamente essere proposte, per modernità reale, in gallerie di ogni dove.

Ecco perché attraversare gli ambienti di cui si compone la bella mostra ospitata fino al 2 Giugno a Palazzo Reale a Milano è un dovere per chiunque voglia anche solo intuire la portata del fare arte nel nostro tempo e cosa significa essere rivoluzione, pensiero e azione performativa.

Lo diciamo da osservatori del fermento che dovrebbe stazionare al crocevia delle arti, e che spesso si nutre di plastificati deja-vu. A 50 anni dalla sua morte, l’iniziativa di Palazzo Reale, in collaborazione con lo Städel Museum di Francoforte, arriva davvero a far luce sull’uomo e sull’artista.

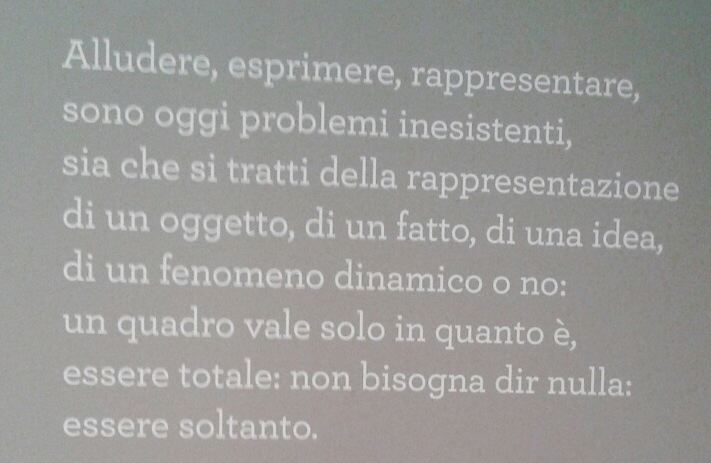

Il percorso, sostanzialmente cronologico, attraversa tutte le fasi creative della sua produzione, conducendo anche il più rigido dei visitatori, che solo avesse voglia e tempo di leggere le didascalie della mostra, a lasciarsi invadere dal pensiero creativo, dalla capacità dell’artista di invogliare al tatto, all’esperimento, a guardare con i polpastrelli, a sentire l’arte come manifestazione tangibile di un creativo primigenio, arrivando a vette di complessità concettuale non banalmente provocatorie, ma davvero primitive e fanciullesche.

Manzoni, infatti, in questo percorso stupisce e urla la sua modernità non solo con le sue opere celebri, quelle che riempiono i libri di storia dell’arte nelle pagine che mai vengono studiate (a prescindere dal fatto che ora non si studia proprio più la storia dell’arte). Manzoni si avvinghia al presente con quelle opere materiche di polistirolo o di pelouche, che ci si ferma a guardare poco dopo aver seguito le impronte dell’artista sui gusci d’uovo o immaginato la linea di 7km, o essersi persi su quelle tele bianche modellate nel gesso a formare senquenze di movimento indescrivibile.

Perché è in quella semplicità tattile, effimera, così glamour e imperitura formalizzata cinquant’anni fa, e che invece ancora oggi piccoli artistoidi del nostro tempo, ignari della storia dell’arte, considerano vette del loro proprio percorso creativo, che si intuisce come Manzoni abbia attraversato la sua epoca guardando oltre la Storia che stava vivendo, comprendendo la relazione e il dilemma ancora contemporanei riguardo i concetti borghesi di “utile” e di “necessario”.

E lui che era riuscito a trasformare un atto necessario, come il defecare, in utile, riuscendo a farlo ritenere gesto d’arte, forse ha da insegnare molto più di qualche predicozzo clerical-politico; utile, anzi necessaria la visita a questa mostra, per toglierci di dosso per un paio d’ore il dramma dell’esistente e proiettare la felicità istantanea in una dimensione davvero di genialità esplosiva, oltre i confini del pornografico di cui si nutre bulimicamente il nostro oggi. Imperdibile.

LAURA NOVELLI | Ciò che più mi affascina nella drammaturgia britannica contemporanea è l’intelligenza di una scrittura che, in molti casi, persegue con rigorosa – ma inventiva – geometria lo schema strutturale dell’enigma. Voglio dire cioè che spesso, nei testi inglesi, scozzesi e irlandesi appannaggio degli autori viventi, il palcoscenico diventa una tribuna dialettica le cui dinamiche relazionali esistono e sussistono in virtù di un’ambiguità di fondo (chi sono realmente i personaggi? cosa li lega? chi dice il vero e chi no? quale passato si nasconde dietro le loro vite? quale futuro li attende?) che lascia al pubblico il privilegio di un’indagine agganciata ad appigli rivelatori mai esaustivi, eppure molto emblematici.

LAURA NOVELLI | Ciò che più mi affascina nella drammaturgia britannica contemporanea è l’intelligenza di una scrittura che, in molti casi, persegue con rigorosa – ma inventiva – geometria lo schema strutturale dell’enigma. Voglio dire cioè che spesso, nei testi inglesi, scozzesi e irlandesi appannaggio degli autori viventi, il palcoscenico diventa una tribuna dialettica le cui dinamiche relazionali esistono e sussistono in virtù di un’ambiguità di fondo (chi sono realmente i personaggi? cosa li lega? chi dice il vero e chi no? quale passato si nasconde dietro le loro vite? quale futuro li attende?) che lascia al pubblico il privilegio di un’indagine agganciata ad appigli rivelatori mai esaustivi, eppure molto emblematici. della provincia scozzese affacciato sul mare – i fatti si svolgono a Helensbourgh – dove Helen lavora alla reception e dove Evan arriva, con il suo carico di energia giovanile e ribelle, per trascorrere una nottata. Entrambi sono di lì: il ragazzo ci è tornato dopo molto tempo per partecipare al matrimonio della madre e del padre, divorziati pentiti; la donna sopporta da anni l’asfittico ambiente della cittadina e non ha mai trovato il coraggio di andarsene. In questo giovane dall’aria ruvida e dal fare smargiasso (cui Panici regala una prova equilibrata e matura) ella intravede subito qualcosa di familiare. Poco dopo veniamo a sapere che è stato proprio lui, mosso da una sorta di invidia sociale, l’esecutore di una feroce atto di bullismo ai danni di suo figlio, Jack Huges, all’epoca dei fatti compagno di classe di quell’intrigante cliente. Dunque, un evento tragico pesa su questo ritorno che potrebbe essere anche interpretato come una ricerca di perdono (casuale? premeditata?) o, per lo meno, di riappacificazione con le proprie radici. Fatto sta che lo scontro – non privo di qualche lentezza e ripetizione – si trasforma progressivamente in qualcos’altro: via via che il dialogo prosegue, intervallato da brevi stacchi di luce, parziali cambi di abito e note di Beethoven, le recriminazioni materne (quel “J’accuse” di storica memoria che tanto riecheggia il nome di Jack) cedono il posto ad una vibrante infatuazione, ad una curiosità più erotica che materna, tanto che la rigida Helen, contratta in un golfino vecchio stile e in uno chignon fin troppo rigoroso, diventa sempre più femminile, più accogliente, più seduttiva (sfumature emotive che l’interprete insegue con estrema bravura). Si sprigiona insomma una strana energia che, complici la birra, la notte, le confessioni intime, potrebbe far pensare all’inizio di una storia d’amore. Alla fine i due si salutano. Ma forse no. Come già in “Blackbird” (un controverso caso di abuso/passione tra una minorenne e un uomo maturo) e in “A Slow Air” (un ritrovarsi familiare sullo sfondo di Al Quaeda), anche qui non c’è moralismo. Non ci sono prediche né giudizi etici. Harrower non si schiera né da una parte né dall’altra. Troppi sarebbero d’altronde i recessi dell’animo umano da indagare per poter dire chi è nel giusto e chi ha torto. Dove sia il bene e dove il male. E i recessi umani – si sa – sono da sempre assolutamente enigmatici (

della provincia scozzese affacciato sul mare – i fatti si svolgono a Helensbourgh – dove Helen lavora alla reception e dove Evan arriva, con il suo carico di energia giovanile e ribelle, per trascorrere una nottata. Entrambi sono di lì: il ragazzo ci è tornato dopo molto tempo per partecipare al matrimonio della madre e del padre, divorziati pentiti; la donna sopporta da anni l’asfittico ambiente della cittadina e non ha mai trovato il coraggio di andarsene. In questo giovane dall’aria ruvida e dal fare smargiasso (cui Panici regala una prova equilibrata e matura) ella intravede subito qualcosa di familiare. Poco dopo veniamo a sapere che è stato proprio lui, mosso da una sorta di invidia sociale, l’esecutore di una feroce atto di bullismo ai danni di suo figlio, Jack Huges, all’epoca dei fatti compagno di classe di quell’intrigante cliente. Dunque, un evento tragico pesa su questo ritorno che potrebbe essere anche interpretato come una ricerca di perdono (casuale? premeditata?) o, per lo meno, di riappacificazione con le proprie radici. Fatto sta che lo scontro – non privo di qualche lentezza e ripetizione – si trasforma progressivamente in qualcos’altro: via via che il dialogo prosegue, intervallato da brevi stacchi di luce, parziali cambi di abito e note di Beethoven, le recriminazioni materne (quel “J’accuse” di storica memoria che tanto riecheggia il nome di Jack) cedono il posto ad una vibrante infatuazione, ad una curiosità più erotica che materna, tanto che la rigida Helen, contratta in un golfino vecchio stile e in uno chignon fin troppo rigoroso, diventa sempre più femminile, più accogliente, più seduttiva (sfumature emotive che l’interprete insegue con estrema bravura). Si sprigiona insomma una strana energia che, complici la birra, la notte, le confessioni intime, potrebbe far pensare all’inizio di una storia d’amore. Alla fine i due si salutano. Ma forse no. Come già in “Blackbird” (un controverso caso di abuso/passione tra una minorenne e un uomo maturo) e in “A Slow Air” (un ritrovarsi familiare sullo sfondo di Al Quaeda), anche qui non c’è moralismo. Non ci sono prediche né giudizi etici. Harrower non si schiera né da una parte né dall’altra. Troppi sarebbero d’altronde i recessi dell’animo umano da indagare per poter dire chi è nel giusto e chi ha torto. Dove sia il bene e dove il male. E i recessi umani – si sa – sono da sempre assolutamente enigmatici (

GIULIA MURONI | Un po’ come il fritto misto piemontese. Il rognone accanto all’amaretto, il semolino con le animelle, cervella con le mele. Delizioso.

GIULIA MURONI | Un po’ come il fritto misto piemontese. Il rognone accanto all’amaretto, il semolino con le animelle, cervella con le mele. Delizioso. Ai Magazzini sul Po (lato sx dei Murazzi) è stata la prova di Kataplixi, con l’accattivante titolo Anch’io ho avuto un’infanzia di merda eppure non mi lamento. Questo spettacolo, ancora acerbo, ha debuttato in occasione del Torino Fringe, a partire da una personale lettura dei testi di Rodrigo Garcìa, in cui si arrovellano le tensioni e le nevrosi di una generazione in bilico tra il restare e il partire, il permanere nell’accidia o lasciarsi scivolare in una vanagloria lasciva.

Ai Magazzini sul Po (lato sx dei Murazzi) è stata la prova di Kataplixi, con l’accattivante titolo Anch’io ho avuto un’infanzia di merda eppure non mi lamento. Questo spettacolo, ancora acerbo, ha debuttato in occasione del Torino Fringe, a partire da una personale lettura dei testi di Rodrigo Garcìa, in cui si arrovellano le tensioni e le nevrosi di una generazione in bilico tra il restare e il partire, il permanere nell’accidia o lasciarsi scivolare in una vanagloria lasciva. MARAT | Chi l’avrebbe mai detto. Che uno vede il nome di Debora Pietrobono come candidata alla direzione del Teatro di Roma e per un attimo si sente tipo a Oslo. Che si potrebbe organizzare una girata per i fiordi nel fine settimana. Cose così. Ma ci si sveglia presto. E mentre bevo il primo caffè e ascolto i Massimo Volume, mi arriva la notizia: Calbi parte per Roma. Decidendo così di sacrificare il trono della direzione del settore spettacolo del Comune di Milano, acquisito ai tempi della Letizia e dello Sgarbi (sì, della Letizia e dello Sgarbi). Calbi con le sue feste di compleanno stracult, tecnico bravissimo nel parlare politichese. O forse politico eccellente nel mostrarsi tecnico. Poco importa. Sua la nomina e il ritorno a Roma dopo l’esperienza all’Eliseo. Si sa, l’obiettivo è il Piccolo. Potrebbe essere una tappa intermedia. O una specie di esilio dorato. Chissà. Comunque idea golosa. E scegliere di invadere la Kamchatka deve esser stato un attimo. Per chi respira nebbia (per chi respira rabbia) a volte le dinamiche del teatro romano paiono curiose. Quella strana corte di politici, operatori, artisti e critici, è una matassa complessa dove si fatica a distinguere posizioni, amicizie, ruoli, interessi. Ma si sbaglierebbe a inquadrare la vicenda negli specchi distorti della capitale. È puro e semplice Sistema Italia: un teatro che affonda, il pasticciaccio di una nomina sbagliata, il consueto valzer di nomi, si muovono le pedine ed eccolo lì, salta fuori il nuovo direttore. La scelta più sicura, il più esperto, l’unico che può tenere botta. C’è del vero. Ma forse è anche un’occasione persa. Fosse solo di far credere che ogni tanto si ascolta chi va in direzione ostinata e contraria. E questo mentre si chiudono festival. E i celerini son sempre lì a sgomberare. Mi fermo un attimo. Mi pulisco la testa col pensiero del Rialto Sant’Ambrogio che riapre. Ma poi mi vengono in mente le raccolte firme delle scorse settimane per “salvare” Cutaia. Sì, per Cutaia. La chiamata alle armi. Quei teatrini di unità e resistenza (ma per favore…) messi in piedi in gran furia e subito dismessi. Che in questi giorni non ci trovi un commento fuori posto, fatto il re sembrano tutti diventati succursali dell’Ansa. Mah. Si vede che Calbi ha convinto tutti. O qualcuno ha compreso la pochezza dell’intifada capitolina. Che ben altre cause si meritano la nostra militanza. Sia mai poi che al prossimo compleanno salti fuori una fetta di torta. E pure un bicchierino di vino buono dei castelli.

MARAT | Chi l’avrebbe mai detto. Che uno vede il nome di Debora Pietrobono come candidata alla direzione del Teatro di Roma e per un attimo si sente tipo a Oslo. Che si potrebbe organizzare una girata per i fiordi nel fine settimana. Cose così. Ma ci si sveglia presto. E mentre bevo il primo caffè e ascolto i Massimo Volume, mi arriva la notizia: Calbi parte per Roma. Decidendo così di sacrificare il trono della direzione del settore spettacolo del Comune di Milano, acquisito ai tempi della Letizia e dello Sgarbi (sì, della Letizia e dello Sgarbi). Calbi con le sue feste di compleanno stracult, tecnico bravissimo nel parlare politichese. O forse politico eccellente nel mostrarsi tecnico. Poco importa. Sua la nomina e il ritorno a Roma dopo l’esperienza all’Eliseo. Si sa, l’obiettivo è il Piccolo. Potrebbe essere una tappa intermedia. O una specie di esilio dorato. Chissà. Comunque idea golosa. E scegliere di invadere la Kamchatka deve esser stato un attimo. Per chi respira nebbia (per chi respira rabbia) a volte le dinamiche del teatro romano paiono curiose. Quella strana corte di politici, operatori, artisti e critici, è una matassa complessa dove si fatica a distinguere posizioni, amicizie, ruoli, interessi. Ma si sbaglierebbe a inquadrare la vicenda negli specchi distorti della capitale. È puro e semplice Sistema Italia: un teatro che affonda, il pasticciaccio di una nomina sbagliata, il consueto valzer di nomi, si muovono le pedine ed eccolo lì, salta fuori il nuovo direttore. La scelta più sicura, il più esperto, l’unico che può tenere botta. C’è del vero. Ma forse è anche un’occasione persa. Fosse solo di far credere che ogni tanto si ascolta chi va in direzione ostinata e contraria. E questo mentre si chiudono festival. E i celerini son sempre lì a sgomberare. Mi fermo un attimo. Mi pulisco la testa col pensiero del Rialto Sant’Ambrogio che riapre. Ma poi mi vengono in mente le raccolte firme delle scorse settimane per “salvare” Cutaia. Sì, per Cutaia. La chiamata alle armi. Quei teatrini di unità e resistenza (ma per favore…) messi in piedi in gran furia e subito dismessi. Che in questi giorni non ci trovi un commento fuori posto, fatto il re sembrano tutti diventati succursali dell’Ansa. Mah. Si vede che Calbi ha convinto tutti. O qualcuno ha compreso la pochezza dell’intifada capitolina. Che ben altre cause si meritano la nostra militanza. Sia mai poi che al prossimo compleanno salti fuori una fetta di torta. E pure un bicchierino di vino buono dei castelli.

COSIMA PAGANINI | Vabbè e ci siamo visti Le sorelle Macaluso e tornati a casa anche l’Eurovision Song Contest, o Eurofestival.

COSIMA PAGANINI | Vabbè e ci siamo visti Le sorelle Macaluso e tornati a casa anche l’Eurovision Song Contest, o Eurofestival.