RENZO FRANCABANDERA | Non c’è dubbio che esistano diversità, abissi antropologici e sociali nella storia, a separare l’Europa dall’Asia. Ma rendersene conto nell’era in cui la modernità appiattisce e omologa, in cui gli smartphone fanno uguali gli adolescenti a Shanghai e a Milano, è sempre stupefacente.Ed è ancor più stupefacente considerare come il teatro sia uno dei linguaggi in cui queste differenze appaiono più marcate, perché se si pensa alla musica pop, è facilissimo che uno PSY qualsiasi dagli occhi a mandorla possa sbancare le classifiche di tutto il mondo con la sua danza techno, facendo impazzire i totalizzatori di youtube dalla California a Berlino. O la pittura, e la letteratura, con artisti e autori di best seller ormai in giro per il mondo.Mentre sul teatro c’è qualcosa che ancora separa i due universi, che rende tangibilissima una distanza che, miliardi e social network a parte, ancora esiste.

RENZO FRANCABANDERA | Non c’è dubbio che esistano diversità, abissi antropologici e sociali nella storia, a separare l’Europa dall’Asia. Ma rendersene conto nell’era in cui la modernità appiattisce e omologa, in cui gli smartphone fanno uguali gli adolescenti a Shanghai e a Milano, è sempre stupefacente.Ed è ancor più stupefacente considerare come il teatro sia uno dei linguaggi in cui queste differenze appaiono più marcate, perché se si pensa alla musica pop, è facilissimo che uno PSY qualsiasi dagli occhi a mandorla possa sbancare le classifiche di tutto il mondo con la sua danza techno, facendo impazzire i totalizzatori di youtube dalla California a Berlino. O la pittura, e la letteratura, con artisti e autori di best seller ormai in giro per il mondo.Mentre sul teatro c’è qualcosa che ancora separa i due universi, che rende tangibilissima una distanza che, miliardi e social network a parte, ancora esiste.

Certo insospettisce il fatto che da anni la partnership fra il Piccolo Teatro e il polo teatrale di Shanghai, giusto per dire, funzioni sullo scambio di produzioni culturali intonate eminentemente alle storiche produzioni della commedia dell’arte, e che L’Arlecchino servitore di due padroni sia probabilmente l’esito scenico che viene visto come punto di riferimento del linguaggio teatrale italiano all’estero. Come se qualcuno mi chiedesse come sta la mia famiglia e io raccontassi del giorno del matrimonio di mia madre o giù di lì, facendo finta ch da quel momento non siano passati oltre quarant’anni.

Quello che è successo negli ultimi quarant’anni nel teatro in Europa lo abbiamo visto sintetizzato in forma perfetta nei due spettacoli andati in scena a Modena Sabato 24: Vie Modena 2015, secondo week end. Passeggiamo fra sorrisi e stati emotivi di tensione sul filo dell’indicibile. Vendere l’anima al Diavolo o abbandonare un neonato in un cassonetto, aspettare la morte mentre una banda di paese suona Mahler. Viaggiamo fra spettacoli dal paradigma estetico diversissimo.

Vediamo Go down, Moses di Castellucci e En avant, marche!, del duo Van Laecke-Platel, ciascuno a suo modo punta di un linguaggio, quello teatrale, che più di tutti gli altri è capace di innovarsi e farsi metafora del suo tempo in presa diretta. O di mantenere stilemi antichi di secoli, come vedremo.

Il primo, Moses, fra le ultime produzioni del teatro di Castellucci, a cui per molti anni è mancata la parola, ma che nelle ultime creazioni pare tornare, seppure in una dimensione straniante e quasi sintetica, è un lavoro in cui i paradigmi concettuali ed estetici legati al mito di Mosè vengono recuperati come evenienze del nostro tempo, e rilette.

Che succede in questo spettacolo? Il pubblico entra in sala e sul palcoscenico, dietro un tulle trasparente, una serie di persone paiono abitare una struttura museale senza quadri, ma agendo come se ce ne fossero, guardando, fissando, quasi misurando spazi e movimenti.

Buio, e appare una macchina, una sorta di rotore, o acceleratore di particelle, chissà, a sviluppare un caos che fa tremare le sedie del teatro. Buio. In un bagno di un locale una donna in una pozza di sangue partorisce. Buio. In un cassonetto di un vialone di periferia da un sacchetto nero arriva un gemito di bambino. Buio. La donna viene interrogata al commissariato (è l’unica parte dello spettacolo parlata) e pare tracciare nel delirio dell’abbandono del neonato, un parallelismo con Mosè abbandonato alle acque del Nilo. Risuona il gospel che dà il titolo allo spettacolo è un’invocazione alla liberazione del popolo oppresso. Buio. La donna fa una TAC. Il suo corpo passa attraverso la macchina. Buio. Torna il rotore. Buio. Dal buio, molto lentamente affiora una caverna e dalla caverna i corpi di umani primitivi. Anche in questa caverna viene seppellito un neonato. E dopo un grido d’aiuto di una donna di questo popolo, che con liquidi biologici scrive sul tulle un gigantesco SOS, arriva in questa caverna il corpo della donna che aveva attraversato la macchina della TAC. La caverna si è svuotata. Lei si guarda attorno. Legge l’sos.

Questa in sintesi e per quadri la vicenda, se vicenda è, nel senso di conseguenza logica degli eventi, quanto avviene nel lavoro di Castellucci.

In realtà è il “consueto” impasto di codici, che lascia lo spettatore atterrito, interdetto, frastornato nella creazione sonora di Scott Gibbons che fa da contraltare allo schema di immagini di Castellucci, che affida le parti recitate, sempre in bilico fra teatro e coreografia, a figure ibride del panorama attoral coreutico italiano, come Rascia Darwish, Gloria Dorliguzzo, Luca Nava, Stefano Questorio e Sergio Scarlatella.

Il teatro di Castellucci è un po’ un tormento, si crogiola in modo raffinatissimo nel buio sui dolori dell’umanità, su quello che alla luce viene difficile da dire. Magari illuminando la caverna delle nostre angosce a poco a poco, come nel finale di Go down Moses. Da vent’anni lascia che al finire dei suoi spettacoli l’applauso venga inevitabile ma doloroso. Perchè riesce sempre a mettere in scena il terribile, ma in modo terribilmente bello, anche quando racconta il turpe.

Una caratteristica, questa che lo avvicina allo spettacolo di Platel-Prengels, che invece racconta il dramma di un musicista malato, parte di un’orchestra, che dopo aver contratto una malattia all’apparato respiratorio non può più suonare la tromba. I due registi Van Laecke e Platel, in collaborazione per la parte musicale con Prengels, hanno tratto ispirazione da L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello e dalle bande di ottoni e fiati che svolgono un ruolo fondamentale nella vita sociale e culturale delle comunià e a cui era dedicata la mostra al Huis van Alijn Museum, Ghent, di Stephan Vanfleteren e altri fotografi, tenutasi nel 2012. Così gli artisti si sono avvicinati al mondo delle bande come una società in miniatura. Era già successo con Hermanis qui a Modena, nel racconto del rito funebre nell’Europa dell’Est. E davvero il gruppo di musicisti di paese, con le sue regole esclusive e non scritte, finisce, in questo come in quel caso, per rappresentare una vera e propria metafora dell’intera società, in questo caso con un ruolo ancor più forte affidato alla musica, trascinante nella direzione di Steven Prengels e che qui a Modena si è avvalsa della preziosa collaborazione in scena della Banda Cittadina di Modena “A. Ferri”. L’uomo, un omone dalla vasta cultura poliglotta, deve smettere di suonare la tromba e passare ai cimbali, scivolando così anche fisicamente in fondo della banda, con uno shock nella sua vita ma anche nel sistema di relazione nella banda, che è la sua famiglia, con sentimenti, dinamiche amicali, emotive di intensità diversa. Il malato si allontana piano piano dalla vita, rifiuta la vicinanza di chi lo ama, e la banda sembra quasi vivere la sua dipartita come un rito balcanico-felliniano di follia collettiva. Anche perchè all’orizzonte già appare il suo successore, bello, giovane, e con la stessa passione per la musica.

La banda continua a vivere, quasi in una poetica proiezione di immortalità delle comunità rispetto ai suoi singoli componenti. Uno spettacolo bellissimo e interpretato in modo magico, sia dai singoli che dai collettivi.

Una luce opposta rispetto a quella spot tutta focalizzata sull’individuo singolo alle prese con le sue tensioni morali che ha la storia di Faust e che è stata presentata al Teatro delle Passioni come esito di una ricerca attraverso il linguaggio dell’Opera di Pechino con la riscrittura di Li Meini del dramma “Faust: prima parte” di Goethe, per un progetto che porta la firma alla regia di Anna Peschke, co l’aiuto regia di Xu Mengke e con e musiche originali composte da Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani e Chen Xiaoman, ottimamente interpretato, in uno spazio quasi vuoto e delimitato dalle luci di Tommaso Checcucci, da Liu Dake nel ruolo di Faust, Xu Mengke nel ruolo di Valentino, Wang Lu nel ruolo di Mefistofele e Zhang Jiachun nel ruolo di Margherita.

Lo spettacolo ha proprio i canoni della rappresentazione teatrale orientale come ce la si potrebbe immaginare. Ferma in movimenti ancestrali, con il diavolo che maneggia un ventaglio di dannazione, la donna chiusa nei suoi movimenti codificati, l’uomo che recita con gli occhi truccati e sgranati, con i bellissimi costumi tradizionali di Akuan e il trucco di Li Meng. Nel 2010, durante un convegno, lo specialista cinese in studi tedeschi Zhang Yushu dichiarò: «Goethe sente, pensa e agisce come un poeta mandarino cinese». La sfida principale risiede nel lavorare con gli attori della compagnia China National Peking Opera Company: questi performer possono raccontare un’intera storia con i movimenti, attraverso la danza e le azioni. Tra le peculiarità della dura educazione dell’Opera di Pechino, c’è infatti l’insegnamento della facoltà di comunicare tutto tramite il corpo e la mimica, senza l’uso della parola.

E questa è proprio la marcatissima differenza rispetto ad un teatro europeo che invece, ammesso ne abbia mai avute, sta volontariamente abbandonando le forme codificate dell’espressività corporea tradizionale del teatro.

Usciamo da questo week end con una densità di visioni, ma anche di considerazioni antropologiche sull’uso che nelle diverse civiltà si fa del teatro come medium di elaborazione sociale del pathos collettivo, che si amplificano via via. E ripensiamo alla Liddell e alla danza più sperimentale viste sempre qui a Vie negli anni passati. Poi ritorniamo con la mente ai gesti dell’Opera di Pechino e ci chiediamo cosa faccia queste differenze così macroscopiche. Come mai in una società di gusti commercialmente così appiattiti ed uguali, esistono su questa specifica forma d’arte differenze così eclatanti? La Cina è vicina o molto meno di quanto non appaia e si dica? Anche queste riflessioni, all’ombra dello sguardo sornione di Pietro Valenti che mai a caso sceglie cosa programmare, fuori da banali e molto provinciali polemiche su prime nazionali, mondiali e interplanetarie, a cui si aggrappano programmatori e direttori artistici che spesso non mettono il naso fuori dal confine nazionale a differenza di come fa ERT (e lo diciamo a ragion molto veduta, veduta proprio con questi occhi ad Avignone come a Berlino e in ogni altro pizzo d’Europa dove si fa arte scenica), fa si che il teatro sempre più ci affascini e ci spieghi il nostro tempo. E che Vie resti uno dei momenti più alti di confronto in Italia con questo linguaggio, nelle sue declinazioni contemporanee.

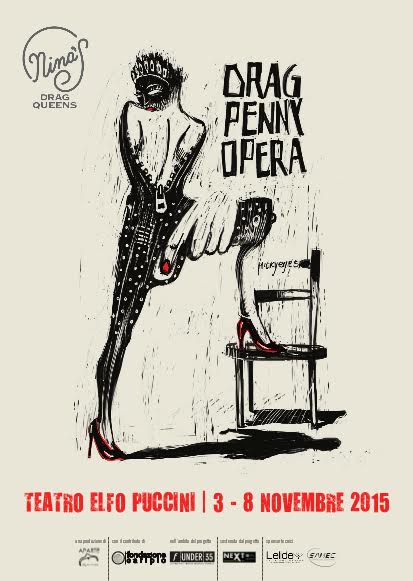

RENZO FRANCABANDERA | E torniamo a Gay. O a Brecht se preferite. Ai tre soldi o al mendicante. Ma la sostanza non cambia. Dal 1728 in avanti quella di Macheath/Mackie Messer è la saga dei reietti, che raccontano vizi privati e pubbliche virtù del mondo ricco. E testimoniano di come la bassezza umana non faccia distinzione di censo.

RENZO FRANCABANDERA | E torniamo a Gay. O a Brecht se preferite. Ai tre soldi o al mendicante. Ma la sostanza non cambia. Dal 1728 in avanti quella di Macheath/Mackie Messer è la saga dei reietti, che raccontano vizi privati e pubbliche virtù del mondo ricco. E testimoniano di come la bassezza umana non faccia distinzione di censo.

Le piattaforma televisive e radiofoniche omaggiano il poeta con diversi approfondimenti come “Maestro Corsaro” (Sky Arte) insieme a Ninetto Davoli e “Lucciole” (Radio TRE) con artisti del mondo teatrale (Daria De Florian, Luigi Lo Cascio, Giorgio Barberio Corsetti, Roberto Latini, Massimo Popolizio). Sulla scia dell’interazione tra i linguaggi vengono trasmesse opere di cinema e teatro come “Un delitto Italiano”, film di Marco Tullio Giordana (Rai MOVIE) e “Na specie de cadavere lunghissimo”, spettacolo teatrale di Fabrizio Gifuni e Giuseppe Bertolucci (Rai 5), a partire dalle lettere e dalle ultime interviste. Il taglio narrativo di queste visioni ci coinvolge per la qualità con cui si presentano i fatti, nulla viene nascosto, tutto si dice intravedendo anche senza prove i mandanti della sua morte. Nessuno dei principali canali nazionali dedica la prima e la seconda serata a Pasolini.

Le piattaforma televisive e radiofoniche omaggiano il poeta con diversi approfondimenti come “Maestro Corsaro” (Sky Arte) insieme a Ninetto Davoli e “Lucciole” (Radio TRE) con artisti del mondo teatrale (Daria De Florian, Luigi Lo Cascio, Giorgio Barberio Corsetti, Roberto Latini, Massimo Popolizio). Sulla scia dell’interazione tra i linguaggi vengono trasmesse opere di cinema e teatro come “Un delitto Italiano”, film di Marco Tullio Giordana (Rai MOVIE) e “Na specie de cadavere lunghissimo”, spettacolo teatrale di Fabrizio Gifuni e Giuseppe Bertolucci (Rai 5), a partire dalle lettere e dalle ultime interviste. Il taglio narrativo di queste visioni ci coinvolge per la qualità con cui si presentano i fatti, nulla viene nascosto, tutto si dice intravedendo anche senza prove i mandanti della sua morte. Nessuno dei principali canali nazionali dedica la prima e la seconda serata a Pasolini. Facebook accoglie gli hashtag #pasolini e #nottepasolini con la condivisione di eventi, immagini di repertorio, filmati youtube, articoli tratti da siti e blog, contributi retorici e antiretorici di firme conosciute e meno conosciute. L’usura dei segni genera una centrifuga di contenuti dove si vede tutto e il suo contrario. Buona parte dei giornali web dedicano all’artista uno spazio convenzionale, unico a distinguersi il FattoQuotidiano con un approfondimento webgiornalistico tra contributi scritti e video live stream con ospiti in redazione e collegamenti telefonici. Il focus fa comprendere il contesto storico e la figura di Pasolini senza frenesia dando il tempo a chi segue di ascoltare e comprendere sotto una chiave politica chiara il pensiero pasoliniano. La Redazione del Fatto ha presentato sulle stesse pagine il libro virtuale (e-book): “Quel che resta di Pasolini”.

Facebook accoglie gli hashtag #pasolini e #nottepasolini con la condivisione di eventi, immagini di repertorio, filmati youtube, articoli tratti da siti e blog, contributi retorici e antiretorici di firme conosciute e meno conosciute. L’usura dei segni genera una centrifuga di contenuti dove si vede tutto e il suo contrario. Buona parte dei giornali web dedicano all’artista uno spazio convenzionale, unico a distinguersi il FattoQuotidiano con un approfondimento webgiornalistico tra contributi scritti e video live stream con ospiti in redazione e collegamenti telefonici. Il focus fa comprendere il contesto storico e la figura di Pasolini senza frenesia dando il tempo a chi segue di ascoltare e comprendere sotto una chiave politica chiara il pensiero pasoliniano. La Redazione del Fatto ha presentato sulle stesse pagine il libro virtuale (e-book): “Quel che resta di Pasolini”. In Friuli abbiamo seguito i primi spettacoli del percorso “Viva Pasolini” prodotto dal CSS Udine che ha presentato in queste serate due dei sei progetti artistici curati da Giuseppe Battiston, Virgilio Sieni, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Arcuri, Rita Maffei e ricci/forte.

In Friuli abbiamo seguito i primi spettacoli del percorso “Viva Pasolini” prodotto dal CSS Udine che ha presentato in queste serate due dei sei progetti artistici curati da Giuseppe Battiston, Virgilio Sieni, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Arcuri, Rita Maffei e ricci/forte.

RENZO FRANCABANDERA | Non c’è dubbio che esistano diversità, abissi antropologici e sociali nella storia, a separare l’Europa dall’Asia. Ma rendersene conto nell’era in cui la modernità appiattisce e omologa, in cui gli smartphone fanno uguali gli adolescenti a Shanghai e a Milano, è sempre stupefacente.Ed è ancor più stupefacente considerare come il teatro sia uno dei linguaggi in cui queste differenze appaiono più marcate, perché se si pensa alla musica pop, è facilissimo che uno PSY qualsiasi dagli occhi a mandorla possa sbancare le classifiche di tutto il mondo con la sua danza techno, facendo impazzire i totalizzatori di youtube dalla California a Berlino. O la pittura, e la letteratura, con artisti e autori di best seller ormai in giro per il mondo.Mentre sul teatro c’è qualcosa che ancora separa i due universi, che rende tangibilissima una distanza che, miliardi e social network a parte, ancora esiste.

RENZO FRANCABANDERA | Non c’è dubbio che esistano diversità, abissi antropologici e sociali nella storia, a separare l’Europa dall’Asia. Ma rendersene conto nell’era in cui la modernità appiattisce e omologa, in cui gli smartphone fanno uguali gli adolescenti a Shanghai e a Milano, è sempre stupefacente.Ed è ancor più stupefacente considerare come il teatro sia uno dei linguaggi in cui queste differenze appaiono più marcate, perché se si pensa alla musica pop, è facilissimo che uno PSY qualsiasi dagli occhi a mandorla possa sbancare le classifiche di tutto il mondo con la sua danza techno, facendo impazzire i totalizzatori di youtube dalla California a Berlino. O la pittura, e la letteratura, con artisti e autori di best seller ormai in giro per il mondo.Mentre sul teatro c’è qualcosa che ancora separa i due universi, che rende tangibilissima una distanza che, miliardi e social network a parte, ancora esiste.

La seconda parte, dopo l’ingresso in scena, è proprio il caso di dirlo, di un drone che fa volare le piume per tutta la sala danzando un valzer, riporta in scena la Pennini in elegante body nero, alle prese con la sua storia, con

La seconda parte, dopo l’ingresso in scena, è proprio il caso di dirlo, di un drone che fa volare le piume per tutta la sala danzando un valzer, riporta in scena la Pennini in elegante body nero, alle prese con la sua storia, con

GRUPPO PAC | Cari lettori, come gruppo di studio e attività di indagine critica sulle arti sceniche, prendiamo molto sul serio il Premio Rete Critica. Perché negli anni ha dimostrato di essere in grado di segnalare con attenzione e lungimiranza realtà del panorama nazionale capaci spesso di affermarsi anche all’estero, ed è il caso fra gli altri di Sciarroni o CollettivO, ma che le istituzioni più paludate della critica tradizionale faticano a segnalare (e qualche volta anche a seguire, purtroppo!).

GRUPPO PAC | Cari lettori, come gruppo di studio e attività di indagine critica sulle arti sceniche, prendiamo molto sul serio il Premio Rete Critica. Perché negli anni ha dimostrato di essere in grado di segnalare con attenzione e lungimiranza realtà del panorama nazionale capaci spesso di affermarsi anche all’estero, ed è il caso fra gli altri di Sciarroni o CollettivO, ma che le istituzioni più paludate della critica tradizionale faticano a segnalare (e qualche volta anche a seguire, purtroppo!).