RENZO FRANCABANDERA | Non è nemmeno cosa di ore. Forse di minuti. Ancora non ne dà notizia il sito del Piccolo Teatro, forse colto di sorpresa come noi per la cosa. E forse sono ancora in scena in questi minuti gli interpreti della seconda parte del suo ultimo lavoro, Lehman Trilogy.

RENZO FRANCABANDERA | Non è nemmeno cosa di ore. Forse di minuti. Ancora non ne dà notizia il sito del Piccolo Teatro, forse colto di sorpresa come noi per la cosa. E forse sono ancora in scena in questi minuti gli interpreti della seconda parte del suo ultimo lavoro, Lehman Trilogy.

La notizia della morte di Luca Ronconi è oltre che una notizia triste di per sé, una sorta di grande passaggio generazionale, che chiude un lustro di grandi figure che hanno lasciato la scena, non solo italiana, ma mondiale, partendo da Pina Baush fino ad arrivare nel 2011 a Franco Quadri, che con Ronconi è stato l’anima del teatro milanese e non solo, dopo la morte di Giorgio Strehler.

Parliamo di due intellettuali in confronto continuo, che si scambiavano le proposte drammaturgiche, permettendo così di farci conoscere autori stranieri contemporanei, visto che Ronconi, ha sempre unito la passione per i grandi classici (solo negli ultimi 10 anni basti ricordare gli allestimenti di Shakespeare e Goldoni) alla sperimentazione sulla parola contemporanea, da Botho Strauss a Spregelburd, da Lagarce fino all’ultimo Massini, in scena in questi giorni, che rimarrà quindi l’ultima opera compiuta del maestro.

Pur nell’ermetismo che ne ha contraddistinto per molti versi la poetica, Ronconi è stato soprattutto nel trentennio fra fine anni Sessanta (con il suo Orlando Furioso del 1969 passato alla storia del teatro e di cui rimane un’ovviamente parzialissima ma preziosa testimonianza nelle teche RAI) e il 1999, quando diventa direttore artistico del Piccolo Teatro, forse l’ultimo grande regista di quella storia tutta italiana del secondo dopoguerra che ha consolidato un sistema che, fra pregi e difetti, ha consentito al teatro italiano di avere figure intellettuali di riferimento di valore internazionale.

La scuola di Santa Cristina negli ultimi anni aveva iniziato a raccogliere sul sito www.lucaronconi.it un archivio ragionato di documenti e materiali di una carriera che ha attraversato gli ultimi 50 anni di storia del teatro.

Quello che avrei voluto domandare, come quarantenne, allo schivo maestro, resta in una lettera aperta, pubblicata sul sito www.klpteatro.it, in cui meno di due anni fa chiedevo un incontro, per non lasciare che quel testimone poetico mancasse per così dire il confronto con la generazione critica e di appassionati del teatro under 40.

Ne venne fuori ad inizio 2014 un dibattito a due fra Ronconi e Cordelli, in cui noi under 40 potemmo intervenire in breve a conclusione di uno scambio di memorie mature e amarcord, ma senza in realtà poter costruire una vera e propria occasione di confronto e dialogo con l’ultimo dei maestri viventi, che con la sua poetica ha comunque segnato una stagione fondamentale del teatro italiano.

Quello è forse l’unico, vero, grande rammarico di chi, come me, ha potuto recuperare solo in video, i primi, grandi, colossali allestimenti, surreali e metafisici insieme del maestro e, per via del suo carattere schivo, non ha poi mai potuto confrontarsi con la persona, che invero ha sempre preferito parlare attraverso le sue opere.

Oltre al tanto, che comunque Ronconi è stato per il teatro, resta lo strappo, sicuramente il vuoto e la mancanza per quello che anche in questo caso non è stato. Per quei silenzi, simili e per certi versi vicini a quelli di Franco Quadri, quei sorrisi con gli occhi stretti che avevano entrambi, e quell’idea di teatro come arte mitica che portano con loro, lasciando un mondo alle soglie della caduta dell’impero, quando un imprecisato numero di satrapi si azzuffa per un potere di mezza stagione.

Ecco Luca, i’vorrei che avessimo parlato. Non dico di più. Dico solo parlato. Perché anche tu sei andato via, lasciandoci la sete di quello scambio che fra la tua generazione e la mia non si è avuto. Non so perché. Ma quei maledetti quarant’anni, fra voi nati nel periodo fra le due guerre, e noi, giovani figli del Sessantotto o giù di lì, sono stati una barriera. Un inspiegabile muro che in poche occasioni si è schiuso.

Spiegarlo non saprei. Sicuramente una questione di riferimenti, di possibilità, di sogni; di autori e parole, di quel che avremmo voluto e non abbiamo avuto. Forse la vostra generazione è andata via prima che l’umanità smettesse di sperare. Ultimi giorni per questa umanità che forse avevi pronosticato in quel grandioso allestimento di 15 anni fa al Lingotto di Torino sul testo di Krauss (anche di quello restano preziose testimonianze video, per fortuna) che aveva in scena alcuni degli attori con cui hai poi continuato a lavorare in tutti questi anni, fino a questi ultimi giorni.

Resta quell’intervista mai fatta, quel caffè non bevuto, quello scambio generazionale non avvenuto, quelle possibilità mai nate. E quelle botole ad ascensore che si aprono e si chiudono, come in molti tuoi spettacoli, e che inghiottono i personaggi, che oggi hanno inghiottito anche te. Prima che noi ti si potesse chiedere. Quelle domande che non ho mai scritto.

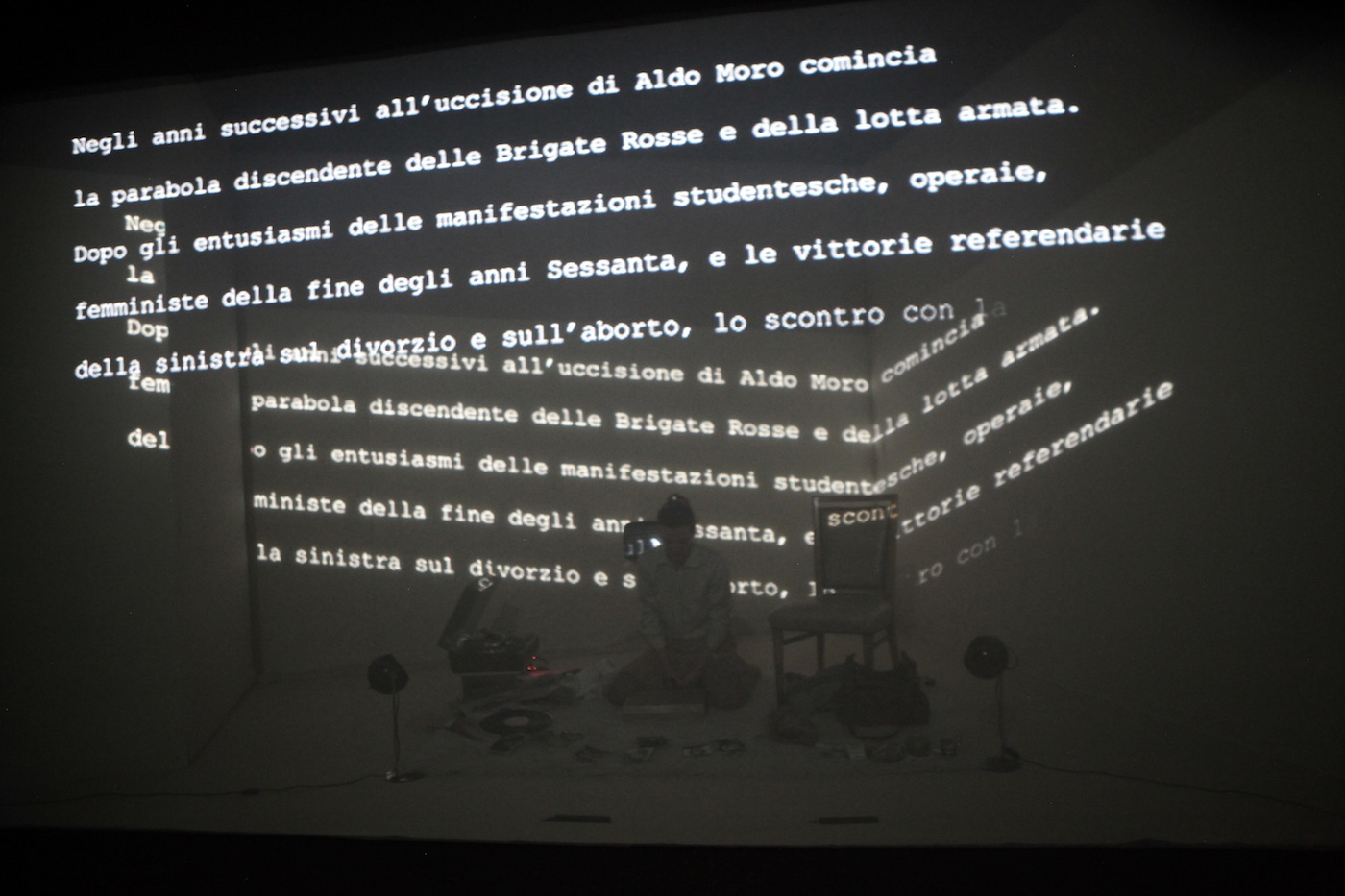

RENZO FRANCABANDERA | Dietro un velo che dovrebbe nascondere l’interprete dall’intimità con il pubblico ma che in realtà non protegge né la protagonista né gli spettatori dallo scambiarsi sguardi e intese ambigue, Natascia Curci abita un interno da fine anni Settanta-inizio Ottanta per “Figli senza volto”, nuovo spettacolo di Animanera, collettivo artistico milanese attivo da anni in un’area fra il performativo e il teatrale.

RENZO FRANCABANDERA | Dietro un velo che dovrebbe nascondere l’interprete dall’intimità con il pubblico ma che in realtà non protegge né la protagonista né gli spettatori dallo scambiarsi sguardi e intese ambigue, Natascia Curci abita un interno da fine anni Settanta-inizio Ottanta per “Figli senza volto”, nuovo spettacolo di Animanera, collettivo artistico milanese attivo da anni in un’area fra il performativo e il teatrale.

Il testo – Stefano Massini costruisce un testo che intreccia storia e rito, che fa dei Lehman delle figure epiche, delle sorte di semidei che reggono il mondo, a loro volta forti di un mondo che si regge su riti, su radici solide che via via si sgretolano. In questo sgretolarsi c’è anche la perdita di senso, c’è l’accecamento del profitto per il profitto, la perdita di un’etica del capitalismo, per dirla con Max Weber. I vari personaggi si raccontano alla terza persona singolare creando così una distanza fra chi narra e il lettore/spettatore, la distanza di un racconto che è al tempo stesso epico e ballata. A cadenzare gli avvenimenti i riti della religione ebraica e soprattutto i funerali e l’osservanza dello Shivà oltre che del ricordo del paese di cui i Lehman erano originari nella Baviera tedesca. L’ortodossia ebraica e la consapevolezza delle origini sono destinate viepiù a perdersi e annullarsi, una perdita di identità che cresce nella stessa misura in cui il denaro prende il sopravvento, in cui il profitto per il profitto hanno la meglio su qualsiasi etica. A richiamare quell’etica sono i sogni che i vari Lehman compiono, sogni premonitori o semplicemente volti ad allertare. Nello scorrere del tempo, nel crescere della ricchezza morti e vivi coesistono. Eppure tutto ciò si segue alla perfezione grazie a un testo fatto di riprese, di ritornelli che scandiscono l’azione, definiscono i personaggi, spiegano l’azione in una continua ripresa e avanzamento che ha lo stesso equilibrio sospeso di Solomon Paprinsky che passeggia sul filo davanti all’ingresso della borsa di Wall Street. Si entra pian piano nel testo di Lehman Trilogy ma poi si è trascinati, coinvolti in un racconto che è fatto di parole che risuonano precise e vere, concrete e feroci.

Il testo – Stefano Massini costruisce un testo che intreccia storia e rito, che fa dei Lehman delle figure epiche, delle sorte di semidei che reggono il mondo, a loro volta forti di un mondo che si regge su riti, su radici solide che via via si sgretolano. In questo sgretolarsi c’è anche la perdita di senso, c’è l’accecamento del profitto per il profitto, la perdita di un’etica del capitalismo, per dirla con Max Weber. I vari personaggi si raccontano alla terza persona singolare creando così una distanza fra chi narra e il lettore/spettatore, la distanza di un racconto che è al tempo stesso epico e ballata. A cadenzare gli avvenimenti i riti della religione ebraica e soprattutto i funerali e l’osservanza dello Shivà oltre che del ricordo del paese di cui i Lehman erano originari nella Baviera tedesca. L’ortodossia ebraica e la consapevolezza delle origini sono destinate viepiù a perdersi e annullarsi, una perdita di identità che cresce nella stessa misura in cui il denaro prende il sopravvento, in cui il profitto per il profitto hanno la meglio su qualsiasi etica. A richiamare quell’etica sono i sogni che i vari Lehman compiono, sogni premonitori o semplicemente volti ad allertare. Nello scorrere del tempo, nel crescere della ricchezza morti e vivi coesistono. Eppure tutto ciò si segue alla perfezione grazie a un testo fatto di riprese, di ritornelli che scandiscono l’azione, definiscono i personaggi, spiegano l’azione in una continua ripresa e avanzamento che ha lo stesso equilibrio sospeso di Solomon Paprinsky che passeggia sul filo davanti all’ingresso della borsa di Wall Street. Si entra pian piano nel testo di Lehman Trilogy ma poi si è trascinati, coinvolti in un racconto che è fatto di parole che risuonano precise e vere, concrete e feroci. Gli attori – Diversi per stile e intensità gli attori di Lehman Trilogy sono macchine da guerra pur nelle differenze. Massimo De Francovich è ironico e leggero capostipite della dinastia Lehman, Massimo Popolizio strappa applausi con la sua un po’ tronfia e gigiona bonaria insicurezza di Mayer Lehaman, Fabrizio Gifuni è come il bastone che regge Emanuel in vecchiaia, rigido e inflessibile, agghiacciante ghiacciato nel suo agire oltre, nel suo aprire le porte al futuro finanziario della Lehman Brothers. Paolo Pierobon è mefistofelico, inarrestabile, potente e spiazzante nel suo personaggio calcolatore, così come il giovane e da tener d’occhio Fausto Cabra costruisce un Bob Lehman di grande e drammatica intensità. Diversi per stili e personalità i Lehman come i loro interpreti si ritrovano alla fine e idealmente noi con loro a ballare un drammatico e sfiancante twist della resistenza, del continuare malgrado tutto perché se ci si ferma nel profitto per il profitto, nell’inventare denaro è finita, il sistema crolla cosi come ha fatto crack la Lehman Brothers nel 2008. Alla fine di cinque ore di teatro e di parole applausi trionfali e un po’ di inquietudine perché il nostro futuro sembra segnato.

Gli attori – Diversi per stile e intensità gli attori di Lehman Trilogy sono macchine da guerra pur nelle differenze. Massimo De Francovich è ironico e leggero capostipite della dinastia Lehman, Massimo Popolizio strappa applausi con la sua un po’ tronfia e gigiona bonaria insicurezza di Mayer Lehaman, Fabrizio Gifuni è come il bastone che regge Emanuel in vecchiaia, rigido e inflessibile, agghiacciante ghiacciato nel suo agire oltre, nel suo aprire le porte al futuro finanziario della Lehman Brothers. Paolo Pierobon è mefistofelico, inarrestabile, potente e spiazzante nel suo personaggio calcolatore, così come il giovane e da tener d’occhio Fausto Cabra costruisce un Bob Lehman di grande e drammatica intensità. Diversi per stili e personalità i Lehman come i loro interpreti si ritrovano alla fine e idealmente noi con loro a ballare un drammatico e sfiancante twist della resistenza, del continuare malgrado tutto perché se ci si ferma nel profitto per il profitto, nell’inventare denaro è finita, il sistema crolla cosi come ha fatto crack la Lehman Brothers nel 2008. Alla fine di cinque ore di teatro e di parole applausi trionfali e un po’ di inquietudine perché il nostro futuro sembra segnato. LAURA NOVELLI | Rivolgere lo sguardo alla nostra contemporaneità, allo smarrimento delle utopie, alla scena nazionale e internazionale per interrogarci su quanto e come (e se) la creazione artistica del terzo millennio sia ancora parte della cultura e ancora capace di connettersi con il reale costruendo un senso di identità che superi il consueto divario tra individuo e massa, artista e spazio urbano, l’io e gli altri. In sintesi è questo l’obiettivo ultimo di Singolare/Plurale, una “piazza” di creazioni multidisciplinari, saperi, narrazioni individuali e collettive ideata da Triangolo Scaleno teatro e diretta da Roberta Nicolai con appuntamenti per tutto il mese di febbraio a Roma. Forse è il caso – in questo caso – di iniziare scomodando qualche citazione filosofica. Scrive Jean-Luc Nancy: “Essere singolare plurale significa: l’essenza dell’essere è, ed è soltanto, una co-essenza […] dunque l’essente – ogni essente – è determinato nel suo stesso essere come essente l’uno-con-l’altro. Singolare plurale: cosicché la singolarità di ciascuno è indissociabile dal suo essere-con-in-tanti”.

LAURA NOVELLI | Rivolgere lo sguardo alla nostra contemporaneità, allo smarrimento delle utopie, alla scena nazionale e internazionale per interrogarci su quanto e come (e se) la creazione artistica del terzo millennio sia ancora parte della cultura e ancora capace di connettersi con il reale costruendo un senso di identità che superi il consueto divario tra individuo e massa, artista e spazio urbano, l’io e gli altri. In sintesi è questo l’obiettivo ultimo di Singolare/Plurale, una “piazza” di creazioni multidisciplinari, saperi, narrazioni individuali e collettive ideata da Triangolo Scaleno teatro e diretta da Roberta Nicolai con appuntamenti per tutto il mese di febbraio a Roma. Forse è il caso – in questo caso – di iniziare scomodando qualche citazione filosofica. Scrive Jean-Luc Nancy: “Essere singolare plurale significa: l’essenza dell’essere è, ed è soltanto, una co-essenza […] dunque l’essente – ogni essente – è determinato nel suo stesso essere come essente l’uno-con-l’altro. Singolare plurale: cosicché la singolarità di ciascuno è indissociabile dal suo essere-con-in-tanti”.