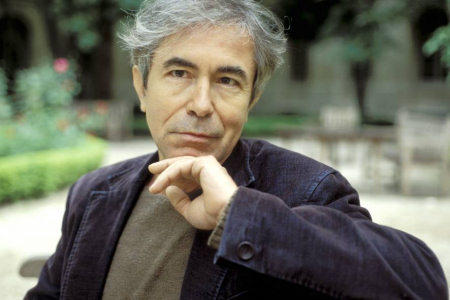

FRANCESCA GIULIANI | Le tracce di una memoria, le sue visioni e i suoi fantasmi, compongono la scena di Paysage Inconnu, il nuovo lavoro che il coreografo e performer serbo, trapiantato in Francia, Josef Nadj, ha messo in scena sul palcoscenico dell’Hungarian Theater di Cluj, durante Interférences International Theater Festival. I due musicisti, Akosh Szelevényi e Gildas Etevenard, creano un paesaggio sonoro che attraversando diverse culture musicali, dal jazz ai ritmi africani, dà vita a uno spazio dove i confini tra un continente e l’altro, tra Oriente e Occidente, tra uno spazio reale e uno spazio immaginario, non esistono più.

FRANCESCA GIULIANI | Le tracce di una memoria, le sue visioni e i suoi fantasmi, compongono la scena di Paysage Inconnu, il nuovo lavoro che il coreografo e performer serbo, trapiantato in Francia, Josef Nadj, ha messo in scena sul palcoscenico dell’Hungarian Theater di Cluj, durante Interférences International Theater Festival. I due musicisti, Akosh Szelevényi e Gildas Etevenard, creano un paesaggio sonoro che attraversando diverse culture musicali, dal jazz ai ritmi africani, dà vita a uno spazio dove i confini tra un continente e l’altro, tra Oriente e Occidente, tra uno spazio reale e uno spazio immaginario, non esistono più.

Due performer in nero, Josef Nadj e Ivan Fatjo, volto celato, entrano sulla scena e, appollaiati su due sedie di ferro, si fanno indistinguibili. Il ritmo si fa intenso, i tamburi e la batteria risuonano creando uno spazio che si espande dalla vivacità comica, quasi circense, all’intensità rituale.

In questa danza, a tratti macabra, le due figure, ora corvi in combattimento, ora anatre che si rincorrono tracciando passi di chapliniana memoria, ora vecchi amici che bevono per creare pitture a gesso su una lavagna alle loro spalle, ora arlecchino e pulcinella che litigano fino alla morte, creano attraverso la viva gestualità extra-quotidiana del loro corpo un immaginario dove il reale si trasfigura nell’immaginario. Se l’ispirazione di Nadj per la coreografia è partita dal ricordo dei luoghi dell’infanzia, il piccolo villaggio di Kanjiza, in Vojvodina, una provincia della Repubblica di Serbia e del Montenegro, ai confini con l’Ungheria e la Romania, qui ciò che si mostra è questo e non solo.

La sua storia, la sua formazione, le sue visioni, i paesaggi altri sono messi in scena.  C’è l’insegnamento di Etienne Decroux visibile su quei corpi, c’è l’immaginario beckettiano che li accompagna, c’è la gestualità della commedia dell’arte e ci sono i passi di Charlie Chaplin a dargli un ricordo. Poi ci sono gli oggetti a spezzare il quadro, a riportarlo in quel villaggio. Un albero tronco in mezzo al palco, una vecchia vasca da bagno scolorita e un’accetta dilatano lo spazio e si fanno quasi prolungamento dei corpi dei performer. E c’è la musica, il più delle volte discorde al movimento ma che lo accresce, dandogli forza. I performer, vere e proprie marionette di questo “teatro dell’immagine”, danno forma attraverso i loro corpi, assenti nel volto ma ricchi di segni ben riconoscibili su ogni gesto anche minimo delle dita di una mano, a quella storia del corpo che il direttore del festival rumeno, Gàbor Tompa, ha voluto tracciare come filo conduttore di questa quarta edizione del festival.

C’è l’insegnamento di Etienne Decroux visibile su quei corpi, c’è l’immaginario beckettiano che li accompagna, c’è la gestualità della commedia dell’arte e ci sono i passi di Charlie Chaplin a dargli un ricordo. Poi ci sono gli oggetti a spezzare il quadro, a riportarlo in quel villaggio. Un albero tronco in mezzo al palco, una vecchia vasca da bagno scolorita e un’accetta dilatano lo spazio e si fanno quasi prolungamento dei corpi dei performer. E c’è la musica, il più delle volte discorde al movimento ma che lo accresce, dandogli forza. I performer, vere e proprie marionette di questo “teatro dell’immagine”, danno forma attraverso i loro corpi, assenti nel volto ma ricchi di segni ben riconoscibili su ogni gesto anche minimo delle dita di una mano, a quella storia del corpo che il direttore del festival rumeno, Gàbor Tompa, ha voluto tracciare come filo conduttore di questa quarta edizione del festival.

DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Le informazioni contenute in questo blog, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o essere viziate da errori tipografici. Gli autori di PAC si riservano pertanto il diritto di modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza preavviso. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Gli autori del blog non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

Freak Antoni, leader demenziale dell’irripetibile gruppo Skiantos, cantava Sono uno skianto. Scherzava.

Freak Antoni, leader demenziale dell’irripetibile gruppo Skiantos, cantava Sono uno skianto. Scherzava.

Parlo poi del coraggio di impegnare un cast numerosissimo, mescolando (anche qui) attori di generazioni e formazioni diverse, nomi conosciuti (da Anna Bonaiuto a Sandro Lombardi, da Leo Gullotta a Milena Vukotic, da Danilo Nigrelli a Maddalena Crippa) e personalità artistiche più acerbe o, in alcuni casi, più inclini ad una attorialità autoriale costruita su una lingua espressiva propria e ben riconoscibile (basti citare la Danco o Rivera). Sebbene in alcuni casi la resa interpretativa non sia del tutto convincente, c’è da dire che l’insieme, la coralità di queste voci, ora impastate di dialetto, ora di cadenze giovanilistiche, ora di ombreggiature straniere, restituisce in pieno l’atmosfera di una Roma indurita, losca, provinciale, smarrita.

Parlo poi del coraggio di impegnare un cast numerosissimo, mescolando (anche qui) attori di generazioni e formazioni diverse, nomi conosciuti (da Anna Bonaiuto a Sandro Lombardi, da Leo Gullotta a Milena Vukotic, da Danilo Nigrelli a Maddalena Crippa) e personalità artistiche più acerbe o, in alcuni casi, più inclini ad una attorialità autoriale costruita su una lingua espressiva propria e ben riconoscibile (basti citare la Danco o Rivera). Sebbene in alcuni casi la resa interpretativa non sia del tutto convincente, c’è da dire che l’insieme, la coralità di queste voci, ora impastate di dialetto, ora di cadenze giovanilistiche, ora di ombreggiature straniere, restituisce in pieno l’atmosfera di una Roma indurita, losca, provinciale, smarrita. RENZO FRANCABANDERA | Marius von Mayenburg (Monaco di Baviera, 1972) è drammaturgo di grande talento che nella Germania del postdrammatico finisce per sembrare finanche old fashion con il suo interesse tutto centrato sulla trama e i personaggi, ma queste caratteristiche così poco in linea con l’universo teatrale teutonico contemporaneo, ne fanno l’autore tedesco più rappresentato nei paesi di lingua inglese, oltre che il drammaturgo in residenza presso la Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin di Berlino, uno dei templi del teatro contemporaneo, dove lavora con Ostermeier alla direzione artistica.

RENZO FRANCABANDERA | Marius von Mayenburg (Monaco di Baviera, 1972) è drammaturgo di grande talento che nella Germania del postdrammatico finisce per sembrare finanche old fashion con il suo interesse tutto centrato sulla trama e i personaggi, ma queste caratteristiche così poco in linea con l’universo teatrale teutonico contemporaneo, ne fanno l’autore tedesco più rappresentato nei paesi di lingua inglese, oltre che il drammaturgo in residenza presso la Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin di Berlino, uno dei templi del teatro contemporaneo, dove lavora con Ostermeier alla direzione artistica.