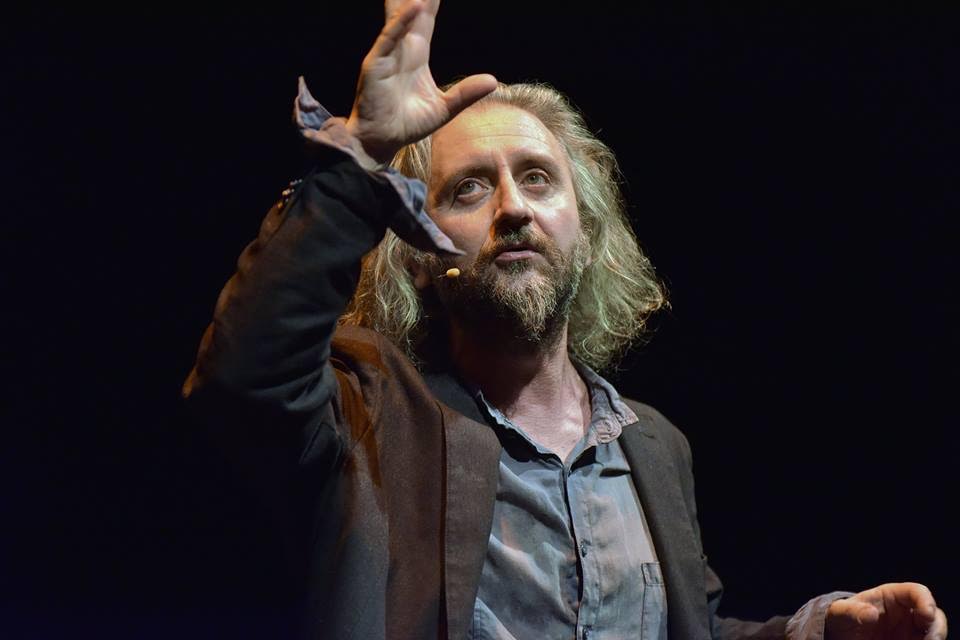

CINZIA CROBU | Il teatro di periferia, quello oltre il mare. È qui che per la tenacia del gruppo di lavoro del Teatro la Vetreria di Pirri (CA) casa storica del Cada Die Teatro, è stato possibile assistere a Laika e Pueblo, ultimi lavori di Ascanio Celestini, datati ottobre 2015 e 2017. Sala gremita da chi è accorso al richiamo di un cantastorie onesto e delicato.

Un filo conduttore lega i due spettacoli, plasmati con materiale analogo, sofferenza umana e accorata empatia; in entrambi vi è l’intimità dell’osservare e scandagliare vite difficili, ma rilette con la poesia di chi racconta la potenza narrativa dell’umile. E’ labile il confine con i precedenti, quelli degli ultimi venti anni, un continuum di vicende umane non di rado ingabbiate e intrecciate a quelle di istituzioni totalizzanti o ai mali di una nazione sgualcita.

L’incontro con l’autore.

Quale bisogno ti ha spinto a dar vita a Laika e Pueblo, due atti di una trilogia, ad oggi, mancante del terzo?

Lo scrittore deve parlare della condizione umana: deve cercare l’essere umano in qualsiasi cosa. Nel pazzo e nel barbone, nella prostituta e nel detenuto l’essere umano è più visibile. Non perché questi siano più umani, ma solo perché sono più indifesi, perché non hanno la possibilità di nascondere la propria umanità sotto i vestiti che la società mette a disposizione.

Quanto era indifesa Maria Baratto (la cui storia, ed altre analoghe, vivremo nel terzo atto, a cui stai lavorando) durante i sei anni di cassa integrazione e prima che si accoltellasse a morte?

Maria Baratto, dopo l’estromissione da un reparto della Fiat di Nola, dopo aver invano sperato che la classe operaia tornasse al suo ruolo sociale e dopo aver – con immensa dignità- incoraggiato i compagni di fabbrica a non ammazzarsi, si ammazza conficcandosi il coltello nel ventre, più e più volte. Era il 2014 ed era completamente indifesa, come troppi altri lo sono stati e lo sono.

In Laika si racconta il mondo vissuto, in Pueblo è immaginato ma, il tutto, si snoda negli stessi luoghi ed i personaggi sono sempre archetipo degli ultimi; li immortali ” prima che le loro storie diventino notizie”?

Ho sempre vissuto in periferia, sempre nella stessa. Dalla stanza di mio figlio si vede la finestra della stanza nella quale ero io un figlio. Mi hanno insegnato a crescere da “ultimo”, e invece non è così. Gli Aranda erano nomadi ma, dove piantavano il loro totem, lì era il centro del mondo. Tutti noi (europei, americani, immigrati vari) siamo nomadi e abbiamo bisogno di un centro attorno al quale girare. Stiamo imparando che le notizie sono le storie degli altri e non sono più importanti della storia della nostra vita.

Non avendo potere, alternative e -spesso- sopravvivendo a stento, ai tuoi personaggi resta, solo, il poter vivere attendendo avvenimenti prodigiosi?

Le favole finiscono sempre nel migliore dei modi, anche a questo serve la letteratura. La vita finisce sempre a caso e il lavoro dello scrittore consiste proprio in questo: portare la magia prodigiosa della favola nella concretezza della vita.

Possiamo affermare di una necessità costante di “schierare” in scena destinatori e destinatari, che si tratti di voci fuori campo o di uomini che parlano con le note di un contrappunto musicale?

Certo, se pensiamo che per raccontare una storia è indispensabile che ci sia un narratore, dobbiamo ritenere indispensabile anche uno che lo stia a sentire. Non parlo del pubblico: il pubblico del teatro somiglia più al lettore della commedia dantesca che allo spettatore di uno spettacolo nel quale c’è un attore vivente. Il destinatario deve giocare allo stesso gioco del destinatore: tutt’e due devono essere personaggi letterari.

In Pueblo, tartagliando affermi: “i negri sono nati di quel colore, per vivere in mezzo a noi come ombre” o per finire in 100.000 morti nel fondo del mare?

Per Eliot lo scrittore deve chiedersi come finisce il mondo ed ogni racconto è un mondo: ogni vita che inizia è l’inizio del mondo ed ogni morte è una fine del mondo. Le ombre dei negri morti nel nostro mare ci ricordano che il mondo non finisce mai di finire.

Negli anni come si è evoluto il tuo linguaggio di scena? Cantare aiuta a celebrare la condizione umana?

Negli anni come si è evoluto il tuo linguaggio di scena? Cantare aiuta a celebrare la condizione umana?

Non tutti sanno cantare, scriveva Esenin; ma, quest’ultimo, diceva anche che cantava per celebrare la vita dei topi. Io cerco di cantare la vita, la morte e i miracoli dei topi perché mi sembra che non ci sia più nessuno a farlo. Se servisse, potre anche ballare in modo topesco.

Il direttore artistico Biffi, introducendoti al pubblico del Teatro La Vetreria, ti ha definito clown del terzo millennio, che ha poesia da narrare. Sposi la definizione?

Sono già sposato, mi dispiace. Detto ciò, penso che in questo nuovo millennio, cominciato da qualche anno, possiamo essere buffi e nient’altro: non è più possibile la tragedia. Non c’è un’aristocrazia che possa dargli un peso. E allora, se lasci tutto il teatro alla commedia, tornando ad Eliot, diventiamo pagliacci: uomini vuoti con la testa piena di paglia.

Le foto di scena di questo articolo sono di Dietrich Steinmetz