VALENTINA SORTE | Mentre a Cividale del Friuli è in corso la 33^ edizione di Mittelfest, si è da poco concluso Mittelyoung. Giunto alla sua quarta edizione, è una delle novità più originali introdotte dal nuovo direttore artistico Giacomo Pedini non solo nell’ambito di Mittelfest – festival con una storia più che trentennale alle sue spalle e molto radicato sul territorio – ma anche nel panorama dei festival italiani ed europei a direzione partecipata.

Mittelyoung investe fortemente sulle generazioni under30 con un’operazione trasversale: è un festival multidisciplinare per i giovani, fatto da giovani. Da una parte desidera catalizzare e promuovere giovani artisti di teatro, musica, danza e circo provenienti dall’Europa centrale, attraverso un vero e proprio sostegno produttivo; dall’altra parte punta su un vero e proprio progetto di curatela, accordando ai giovani anche un ruolo chiave nella direzione artistica.

Ogni anno una giovanissima commissione di curatrici e curatori – i curatores – coordinata dalla direzione artistica di Mittelfest, individua, tra tutte le candidature ricevute, una rosa di nove spettacoli per comporre il cartellone di Mitteyoung. Gli stessi curatores hanno poi il compito di selezionare, a rassegna conclusa, tre spettacoli che avranno la possibilità di tornare in scena, nel quadro di Mittelfest, nei giorni successivi.

Il festival non è dunque solo una fucina di giovani talenti mitteleuropei ma si dimostra un interessante incubatore di professionalità, grazie anche al fortissimo legame di Mittelfest con il territorio. Il gruppo di curatrici e curatori è infatti costruito grazie alla stretta collaborazione tra Mittelfest e le istituzioni e le realtà artistiche e/o formative del Friuli Venezia Giulia, come ad esempio l’Associazione culturale Arearea, la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, il Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, la Fondazione Luigi Bon, l’Associazione culturale Circo all’incirca, l’Istituto Tecnico Arturo Malignani, la Scuola di Danza Erica Bront. Solo per citarne alcuni.

Grazie a questo progetto le nuove generazioni imparano a guardare e a valutare le diverse proposte artistiche da più punti di vista, uscendo da quello puramente estetico o emotivo, per fare esperienza diretta della complessità e dei criteri che regolano una programmazione culturale.

La novità di questa quarta edizione è stata però la creazione di una giuria di esperti – formata da Alberto Bevilacqua, Veronika Brvar, Roberto Canziani ed Elisa Marcon – chiamata a valorizzare le migliori proposte della rassegna. La giuria ha avuto due compiti importanti: quello più palese e ufficiale di fornire un prezioso occhio esterno ai lavori delle giovani compagnie, e quello più urgente e intimo di aprire uno spazio di pubblica discussione attorno agli spettacoli. Ed è proprio durante gli incontri con gli artisti, condotti per la prima volta dagli stessi curatores, che si sono poste le basi per una sorta di comunità allargata e dialogante. Nell’ottica di Mittelyoung le arti performative nelle loro diverse declinazioni (teatro, danza, musica, circo) diventano così un luogo privilegiato di visione – privata e personale – e di discussione pubblica, in una dimensione circolare, democratica e intergenerazionale.

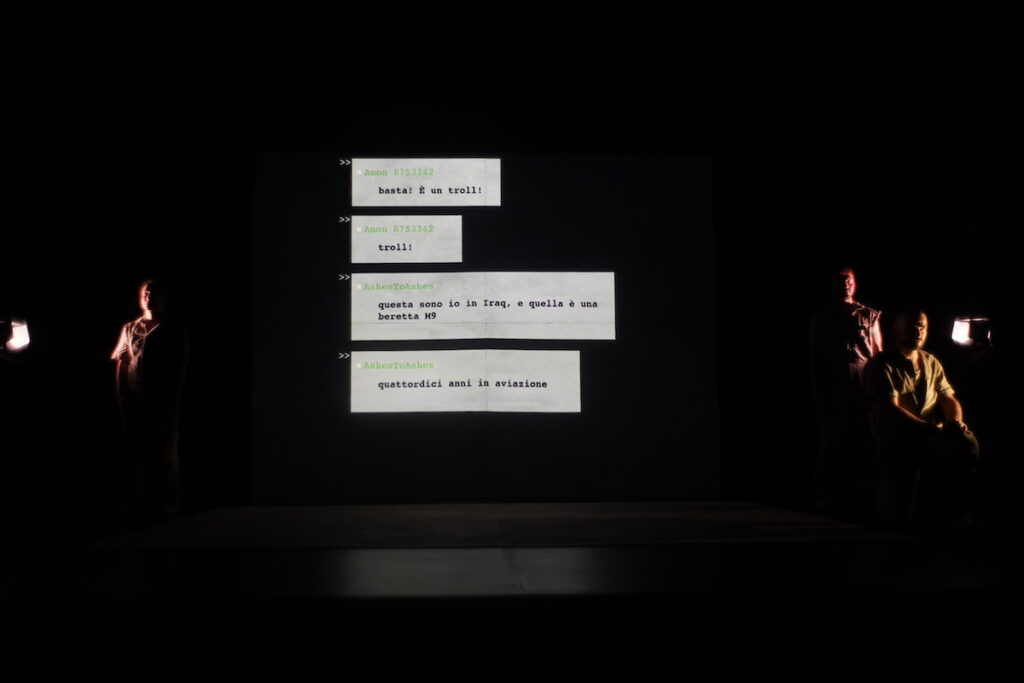

Nello specifico di quest’anno, tra le 250 proposte arrivate da tutta Europa sono stati selezionati due spettacoli di teatro, due di danza, due di musica e tre di circo, che hanno provato a interpretare in modo originale i Disordini, tema scelto da Pedini per raccontare il nostro presente e il complesso rapporto tra destino, caos e responsabilità che guida le nostre scelte individuali (e collettive).

I vincitori decretati dalla giuria dei curatores sono stati Twisted World della compagnia UCCI UCCI, per la categoria teatro, Home di Bai Li Wiegmans, per la categoria danza e Marquis noir di Marquis noir per la categoria musica. La giuria di esperti ha assegnato, a sua volta, diversi premi. Innanzitutto ha confermato il talento di Marquis Noir premiando il loro concerto come migliore spettacolo della rassegna con la seguente motivazione: “Uno show energetico, in cui il dialogo tra musicisti di diverse provenienze si trasforma in uno spettacolo dinamico, fluido, con un impatto radiante sul pubblico”.

Anche Home di Bai Li Wiegmans è stato premiato per la capacità della giovane artista olandese di affrontare il tema delicato e molto attuale delle adozioni internazionali in un formato che congiunge il documentario autobiografico alla danza, riuscendo a essere originale ed emozionale.

La migliore performer di Mittelyoung è stata, invece, la giovane artista rumena del collettivo Platform 13, Anca Stoica, per il suo “talento grande e ambiguo”, e aggiungiamo, per la forte presenza scenica e l’esuberante energia profusa sul palcoscenico.

Infine, la menzione speciale della giuria è andata a René della compagnia Sinking Sideways per aver costruito “una partitura corporea e spaziale nella quale minime variazioni e continui rimbalzi vengono trasmessi al pubblico e rovesciano i tradizionali confini della danza e del circo. Ipnotico”.

PAC ha partecipato alle prime due giornate del festival, il 16 e 17 luglio. Dalle proposte che siamo riusciti a seguire e dalle scelte operate dalle due giurie, possiamo ricavare alcune importanti considerazioni: per prima cosa i lavori più interessanti e originali di Mittelyoung sono stati quelli che hanno abbandonato strade troppo battute e hanno optato, al contrario, per soluzioni formali meno immediate, più coraggiose. In un’edizione in cui si interrogano artisti e pubblico sul disordine e sullo smarrimento che segnano il nostro presente, spiccano quelle figure che come equilibristi su un filo, con occhio attento e umile sono riuscite a rimanere sospese, a precipizio sul mondo, senza mai cadere. Sempre consapevoli e curiose della possibilità della caduta.

Allo stesso modo ci auguriamo che Mittelyoung possa crescere ancora, per creare quello spazio di discussione pubblica di cui si vedono chiaramente le impalcature.

Per vedere la videointervista:

MITTELYOUNG 2024, Cividale del Friuli | 16-18 luglio