RENZO FRANCABANDERA | Con il tempo, con la frequentazione, ci si affeziona ad alcuni progetti perché se ne vive e percepisce l’intensità. A volte sono quelli meno artefatti, che ti accolgono in uno spazio bello, per proporti cose con semplicità e senza fronzoli. La danza contemporanea all’ora del tramonto, mettendo insieme artisti di fama internazionale e giovani talenti, è l’idea che da cinque edizioni ispira Nutida Nuovə danzatrici/ori, il festival di danza contemporanea nato a Scandicci con la direzione artistica di due personalità dal carattere intenso come Cristina Bozzolini e Saverio Cona.

Al loro invito per questa edizione hanno risposto, per presentare performance di danza di breve durata ma grande intensità, esponenti importanti della scena contemporanea come Philippe Kratz, Michele di Stefano, Pablo Girolami, Rachelle Anais Scott, Giovanni Insaudo, che come da tradizione della kermesse si uniscono alla presenza di giovani talenti, tra cui Lorenzo di Rocco, Francesca Santamaria, Jennifer Rosati, Beatrice Ciattini, Niccolò Poggini, Rita Carrara, Isabella Giustina, Daria Lidonnici.

Nel poco tempo dell’imbrunire si compie questo rito che fa a meno delle luci, della sofisticazione tecnica, per proporre dentro gli spazi di una piccola corte i corpi e la musica.

No fringe, no frills, just dance.

La rassegna è un progetto di Stazione Utopia, realizzato con il sostegno pubblico: per un mese dal 13 giugno al 4 luglio Nutida ha presentato spettacoli e studi nell’ora che precede il tramonto, in un rapporto di semplicità naturale tra pubblico e artisti all’interno della bellissima corte piccola del Pomario del Castello dell’Acciaiolo. Con l’intenzione di recuperare quanto il Balletto di Toscana ha fatto in questi decenni passati in termini di formazione, oltre che di diffusione culturale, la direzione artistica ha invitato al festival anche due prestigiosi coreografi della scena internazionale formatisi al Balletto di Toscana: dalla Germania Giuseppe Spota, direttore artistico della MiR Dance Company e dall’Australia Davide di Giovanni, direttore artistico di New Old Now.

Oltre a loro sono state ospiti, tra gli altri, le compagnie Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, Nuovo Balletto di Toscana, Ivona, Artemis Danza, CodedUomo, Compagnia degli Istanti e la MiR Dance Company, insieme alle numerose produzioni del Festival.

Raccontiamo 3 dei 21 titoli proposti in programma, presentati al pubblico il 2 e 3 di luglio, e che mettono insieme danzatori, realtà emergenti, coreografi affermati dentro uno spazio di grande semplicità espressiva, con l’obiettivo primario di sostenere processi di crescita di giovani artisti, ponendoli in relazione con autori di fama e offrendo loro opportunità produttive.

Partiamo proprio da uno di questi, ovvero Whispers of Resonance, coreografia di Rachelle Anais Scott interpretata da lei stessa in scena con Dayne Florence.

Partiamo proprio da uno di questi, ovvero Whispers of Resonance, coreografia di Rachelle Anais Scott interpretata da lei stessa in scena con Dayne Florence.

In fondo, a sinistra dello spazio scenico, sono presenti un tavolino e una sedia. I due entrano in scena. Lei si siede, lui inizia a muoversi sul tavolino in modo agitato e confuso. Siamo subito dentro una storia di coppia.

Lei è vestita con giacca e pantaloni neri, lui ha i pantaloni scuri e una camicia chiara. Lei ha i capelli raccolti e l’aria contrita. Lui è di colori più chiari e mantiene una postura più spavalda, sebbene di tanto in tanto abbia esplosioni di mimica isterica che interrompono il corso dei suoi gesti, mimando tagli, mani che si dirigono tese verso la bocca, quasi a simboleggiare una nevrosi della relazione che coinvolge subito anche lei, che cerca in qualche modo di trattenerlo.

Rachelle Anais Scott è coreografa e danzatrice di origini franco/statunitensi che vive a Basilea e in questo duetto indaga le risposte istintive, le emozioni non mediate che si sviluppano nella vita e nelle relazioni personali. Il lavoro è preciso, indica una storia senza ammantarla di didascalie. Nitidi i movimenti e la mimica, che nella creazione assume una importanza specifica, con i ballerini che incarnano le correnti mutevoli delle avversità nelle relazioni interpersonali e la forza d’animo che occorre per andare oltre le complessità, un po’ come le tracce sonore scelte, che essendo riproduzioni au contraire di brani musicali –fra i quali si riconosce distintamente la voce di Anohni and the Johnsons – crea quell’inquietudine insita nel sincopato, nell’irrisolto: due sentimenti che si leggono bene anche nella coreografia.

Attesissima la presenza nelle serate del 2 e 3 luglio, della coreografia di Philippe Kratz, che è arrivato a Nutida con An echo, a wave, una creazione firmata per Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, e qui proposta in anteprima.

Kratz, nome consolidato della danza contemporanea, è da alcuni anni di stanza presso Aterballetto. Nato a Leverkusen (Germania) nel 1985, dopo gli studi di danza classica e contemporanea alla École supérieure de danse du Québec, Montréal, sotto la direzione di Didier Chirpaz, ha poi completato la formazione con Gregor Seyffert, e da quindici anni è entrato a far parte del centro emiliano, riscuotendo nel frattempo anche premi e riconoscimenti, come nel 2018 quello al 32° International Choreographic Competition Hannover 2018 con il passo a due O e il Premio Danza&Danza 2019 per Miglior Coreografo.

Interpretano questa coreografia Federica Lamonaca e Giovanni Leone, due danzatori che fanno organicamente parte di Aterballetto, figure scenicamente molto diverse dalle due che le hanno precedute e di cui abbiamo parlato sopra: qui la fisicità si spinge al limite dell’acrobatico, del gesto ginnico, a voler incarnare, secondo l’idea del coreografo, il mare, luogo di meraviglia, di sogni, di promesse, di fascino travolgente. Quindi il sistema di gesti che compone l’opera è fatto di insinuazioni e prese, di onde e tumulti che non si arrestano mai, un continuo fluire del movimento di un danzatore dentro quello dell’altro. Lei quasi parte fluida, lui tenace e inscalfibile, quasi duro. L’equilibrio è dato proprio dall’accostamento di queste due corporeità distinte e dalla precisione dei gesti, che per questo genere di operazioni diventa essenziale.

Una composizione impattante dal punto di vista fisico, piano espressivo che viene leggermente sovrappesato dal coreografo rispetto a quello mimico, che resta più neutrale, rimanendo quindi tutto interno alla cifra del danzato.

Altro appuntamento di rilievo è la creazione Nero è il colore dei capelli del mio vero amore, in programma il 3 luglio. La produzione di Nutida/Stazione Utopia in prima assoluta reca la firma di Davide di Giovanni, talento in evidenza, in arrivo da Sydney, danzatore e coreografo che vanta collaborazioni con importanti formazioni tra cui Staatstheater am Gärtnerplatz di Monaco di Baviera e la Sidney Dance Company in cui è stato solista.

Il lavoro vuole affrontare il tema amoroso, partendo nell’ispirazione dalla canzone Black Is the Color of My True Love’s Hair nella magnifica versione di Nina Simone. Il solo che di Giovanni immagina per Matilde Di Ciolo, interprete non ancora trentenne e componente dell’organico del Balletto di Toscana, vuole in qualche misura incarnare la ragazza di cui canta Nina Simone, una donna che non teme di affidarsi alla speranza per il sentimento cristallino.

L’azione coreografica è un piccolo gioiellino di poco meno di dieci minuti, che inizia con un lungo tempo senza musica, in cui la danzatrice, che incomincia seduta sul tappeto danza di spalle al pubblico, si porta in avanti verso la platea per incominciare un lento cercare gesti di aggraziata intensità, che mirano a liberarla da un continuo avvitarsi su se stessa che la intrappola in modo ricorsivo. L’unione di corpo e anima di cui l’assolo vuole essere testimonianza parte proprio dall’idea di spingere in avanti, in una danza che vince ogni ferocia della vita. Cifra peculiare della creazione è proprio una corretta, e verrebbe da dire giustamente enfatizzata, alternanza di vuoti e pieni, che non riguarda solo la musica, che arriva solo nel finale: come se l’interprete, una volta studiati e raffinati i gesti, dopo un momento di discontinuità, si sentisse pronta ad affrontare l’interpretazione del brano musicale.

Davide di Giovanni lavora accuratamente sulle pause, sui vuoti, sulle assenze che proprio in quanto tali, con forza chiaroscurale, spingono poi i gesti successivi e amplificano il senso di quelli precedenti.

Il corpo della di Ciolo viene utilizzato non solo nelle sue abilità gestuali di derivazione classica. La completezza arriva proprio da piccoli ma essenziali inserti post-drammatici, dal mantenimento delle posizioni, dagli equilibri che finiscono per dare alla creazione una limpidezza specifica, che esalta sia una corporeità che Di Giovanni lascia elegantemente trasparire da un top nero di raffinata fattura, sia le caratteristiche interpretative della artista.

WHISPERS OF RESONANCE

Prima assoluta

coreografia di Rachelle Anais Scott

con Dayne Florence e Rachelle Anais Scott

musiche AA.VV

AN ECHO, A WAVE

Anteprima

coreografia di Philippe Kratz

con Federica Lamonaca e Giovanni Leone

musiche di Tommaso Michelini

produzione Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto

Nero è il colore dei capelli del mio vero amore

Prima assoluta

coreografia di Davide di Giovanni

con Matilde Di Ciolo

musiche AA.VV

produzione Nutida/Stazione Utopia

Festival Nutida, Scandicci | 2 e 3 luglio 2024

Dal contesto dell’arte di strada al concerto pubblico, il

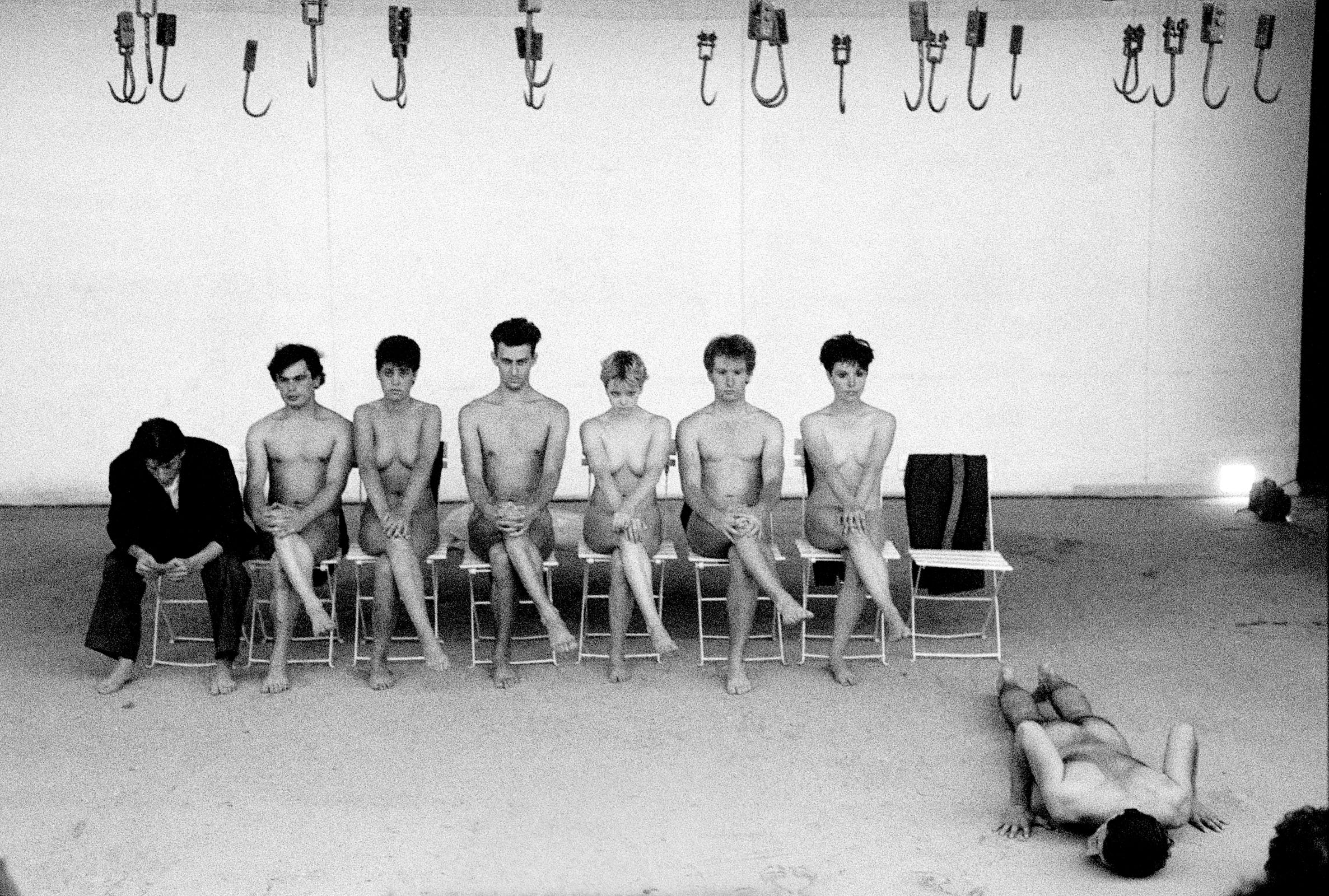

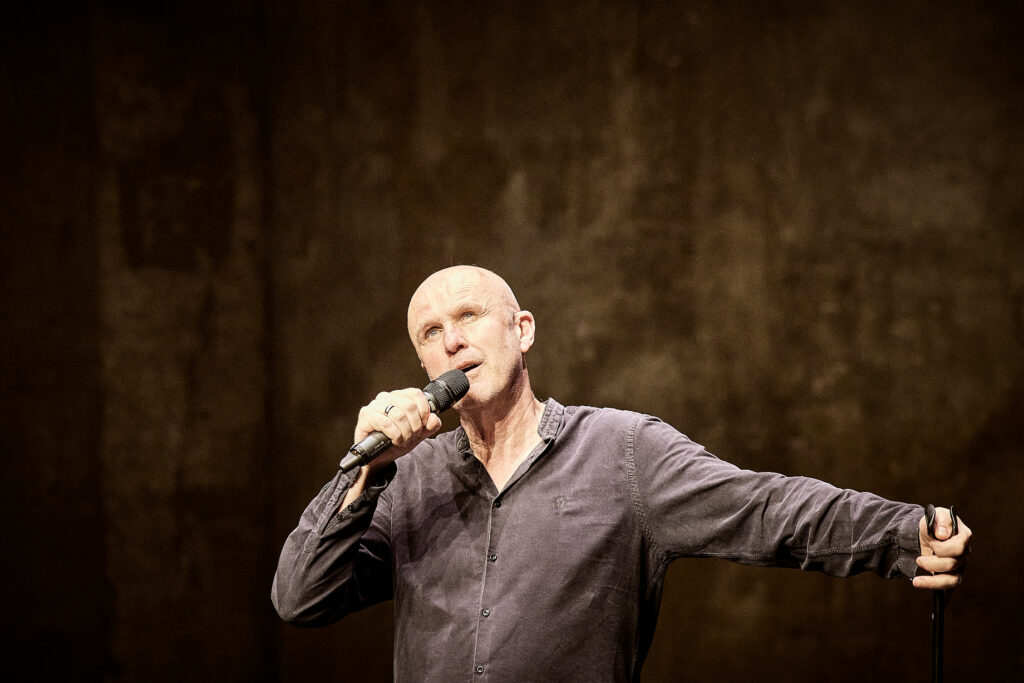

Dal contesto dell’arte di strada al concerto pubblico, il  La giornata di sabato 29 giugno si conclude con Attorno a Troia_Troiane del Teatro del Lemming, un evento andato presto sold out che fa parte del ciclo Attorno a Troia. La cifra stilistica di Massimo Munaro, nota per la compenetrazione di ricerca drammaturgica e sensoriale, indaga qui il tema dell’esilio e della distruzione della civiltà troiana prima di molte, se non tutte, le civiltà a venire.

La giornata di sabato 29 giugno si conclude con Attorno a Troia_Troiane del Teatro del Lemming, un evento andato presto sold out che fa parte del ciclo Attorno a Troia. La cifra stilistica di Massimo Munaro, nota per la compenetrazione di ricerca drammaturgica e sensoriale, indaga qui il tema dell’esilio e della distruzione della civiltà troiana prima di molte, se non tutte, le civiltà a venire.