RITA CIRRINCIONE | Per il terzo anno consecutivo, dal 29 giugno al 7 luglio scorsi, l’Orto Botanico dell’Università di Palermo – il più grande d’Europa, una sorta di iperluogo denso di storia e di memorie architettoniche, sede di sperimentazione scientifica e culturale, unico per biodiversità e per ricchezza di specie vegetali provenienti da tutto il mondo – ha accolto Metamorphosis, perfetta cornice per un festival che, tra danza, teatro, musica, video-installazioni, laboratori e talk, ha fatto della diversità e dell’integrazione di diverse discipline il suo tratto distintivo.

Organizzato da Genìa, con la direzione artistica di Sabino Civilleri, Metamorphosis Festival nasce nel 2022 dalla collaborazione tra il SiMuA, Sistema Museale di Ateneo, e CoopCulture, che cura i servizi aggiuntivi dell’Orto Botanico. Il festival ha il supporto dell’UNIPA con un programma di talk curato dal prof. Salvatore Tedesco e con il coinvolgimento degli studenti dell’Ateneo che svolgono attività di tirocinio nell’organizzazione della manifestazione.

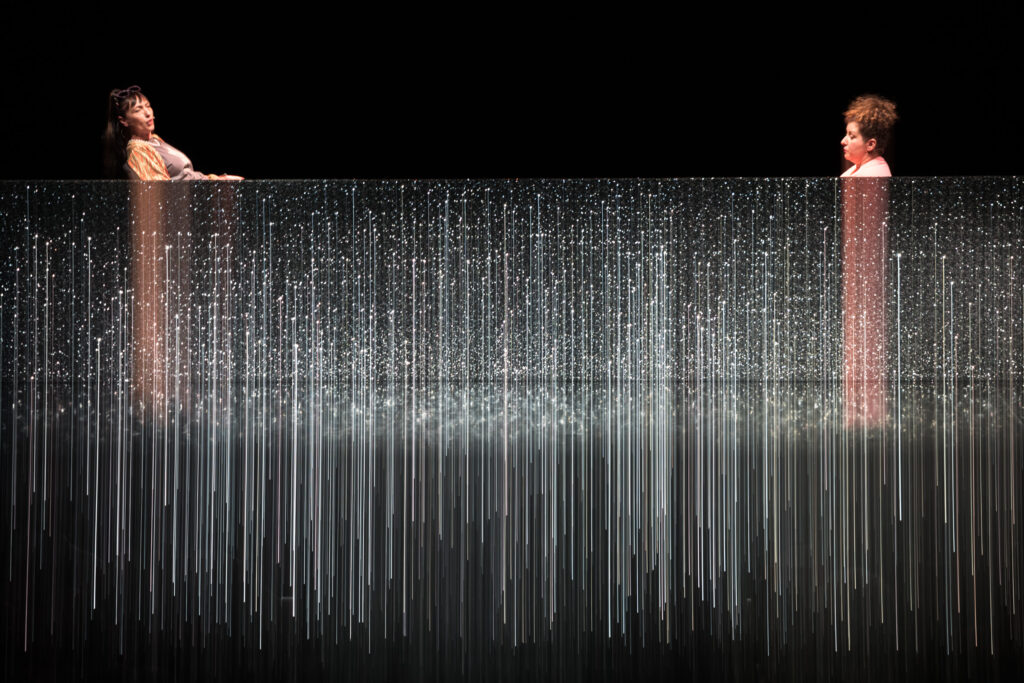

Il regista argentino Claudio Tolcachir che ha tenuto una masterclass e ha curato la regia di Anna Cappelli di Annibale Ruccello; il Teatro Valdoca con il “rito sonoro” di Mariangela Gualtieri; Donatella Finocchiaro con il suo progetto su Rosa Balistreri; il cuntista palermitano Salvo Piparo e le sue Favole del mare; proveniente dall’Estonia, il Duo Ruut; Davide Livornese in concerto, accompagnato da sonorità afghane e turche; le polistrumentiste Giolì & Assia; Santamarea, la band siciliana che ha appena vinto la trentaquattresima edizione di Musicultura; la danza di Chiara Frigo e la performance site specific di Emilia Guarino; Gisella Vitrano, Stefania Ventura e l’artista ecuadoregno Santiago Baculima per la sezione Kids: questi alcuni degli spettacoli e degli artisti di Metamorphosis ’24 nel segno della multidisciplinarietà e dell’eterogeneità per appartenenza generazionale e per provenienza geografica.

Lo spostamento del calendario a inizio estate (lo scorso anno il festival si svolse tra la fine agosto e l’inizio di settembre), una maggiore diffusività nell’uso degli spazi all’interno dell’Orto Botanico, l’inserimento di una sezione dedicata al teatro per bambini, una significativa predominanza di spettacoli musicali con numerosi concerti di artisti nazionali e internazionali: tante le novità dell’edizione appena conclusa che fanno pensare a un processo metamorfico ancora in atto.

Incontriamo Sabino Civilleri per fare un bilancio della terza edizione appena conclusa, ma anche per capire in che direzione va Metamorphosis, un festival che nel proprio DNA ha inscritto il segno del cambiamento.

Sabino Civilleri, nel giro di pochissimi anni Metamorphosis si è conquistato un posto ben preciso tra i festival palermitani. In genere, quando una formula funziona si mantiene, ma nell’edizione appena conclusa abbiamo colto dei segnali di cambiamento che sembrano preludere a un “riposizionamento”. Anche per i festival vale la locuzione “nomen omen”?

In realtà non ho mai sentito la necessità di un posizionamento e ho anche trattato con irriverenza il concetto stesso di direzione artistica, per non cadere nell’ennesimo pacchetto ben costruito basato sulla coerenza delle scelte, sul fil rouge o sul tema comune. Ho piuttosto preferito ascoltare l’ambiente in cui il festival è nato, l’anima degli artisti che ha attratto, ospitato e curato. Il risultato è un festival in continuo movimento, trasversale, multidisciplinare, transgenerazionale, che si forma mentre si realizza per la capacità di accogliere la diversità e di legarla in una trama in cui tutti hanno un ruolo: Metamorphosis. Quello che in questa edizione si è creato non è l’idea di un futuro posizionamento, ma una vocazione che intendo ascoltare e accompagnare nei prossimi anni, anche con progetti speciali che dialoghino profondamente con l’Orto Botanico che io considero la cassa armonica della città.

Come immagini il futuro di Metamorphosis? C’è un modello di festival a cui ti ispiri?

Metamorphosis ha tutti i numeri per dare a Palermo un festival capace di confrontarsi, interagire e relazionarsi con esperienze nazionali storiche, penso al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Romaeuropa Festival o alla Biennale di Venezia, perché no? Nella creatività, guardare gli altri e osservare l’esistente sono azioni fondamentali per immaginarsi il proprio futuro. L’innovazione, per me, non ha niente a che fare con la novità, ma con la possibilità di legarsi a metodologie di creazione fondate sul rischio, sulla ricerca, e le esperienze che ho citato sono nate grazie a persone e istituzioni che hanno saputo rischiare investendo sulla ricerca.

L’Orto Botanico è all’interno di un Sistema Museale d’Ateneo che conta altri gioielli architettonici come Palazzo Steri o il Museo Gemellaro, con la possibilità, quindi, di diffondere la programmazione sul territorio cittadino senza per questo disperdersi. Una visione che ben si sposa con la Terza Missione di UNIPA.

Ad oggi il festival ha dimostrato di avere un comitato scientifico, una produzione e un’organizzazione capaci di gestire eventi internazionali con risorse proprie, con un pubblico eterogeneo che tende a crescere. Quello che sogno è un bel salto in avanti che potrebbe sembrare presuntuoso, ma penso che Metamorphosis possa ambire ad avere un ruolo cardine nel Sud Italia e le Istituzioni culturali pubbliche del nostro Paese potrebbero dare la giusta spinta per farlo.

Facciamo un passo indietro: da dove parte la costruzione di una nuova edizione di un festival? Di questo in particolare? C’è un rituale, un “atto magico” iniziale?

Nelle mie esperienze degli ultimi anni ho portato con me 20 anni di lavoro al Collinarea Festival che si svolge da più di 35 edizioni a Lari, in provincia di Pisa, dove, come artista associato, ho avuto modo di partecipare alla fase che precede la programmazione. Passeggiando per i vicoli silenziosi e umidi del borgo, ho vissuto insieme ad altre persone un’esperienza creativa e generativa durante la quale, in una visione collettiva, abbiamo immaginato artisti, spettacoli, pubblico, cene, luci, incontri.

Ecco, con Metamorphosis metto in campo lo stesso percorso. Si parte con un incontro all’Orto con il comitato scientifico, la direzione del SiMuA, la direzione dell’Orto Botanico, la direzione organizzativa di CoopCulture, un incontro dedicato all’ascolto reciproco, dal quale non si esce con un piano da realizzare, ma in cui emergono idee e propositi dell’anno precedente e incominciano a prendere forma sfide e desideri da realizzare. In questa fase c’è un momento unico che amo moltissimo e che ormai è diventato quasi un rituale iniziale: una lunga passeggiata dentro l’Orto Botanico in compagnia del direttore Rosario Schicchi.

Ci sono altre due persone molto importanti con cui amo confrontarmi in questa fase: Paolo Inglese, professore di Scienze Agrarie, che considero il padre del festival – è sua l’idea dell’Orto Botanico palcoscenico delle arti performative, cosa che lo rende unico in Europa – e Salvatore Tedesco, professore di Estetica e curatore della parte teorica del festival, con il suo ciclo di talk incentrati proprio sulla parola-concetto Metamorphosis. Seguirli, per me, è importante, perché mi parlano del festival secondo vie inimmaginabili e straordinariamente inaspettate.

Per la costruzione di un programma così multiforme immagino che tu segua un “metodo” che nell’eterogeneità riesca a dare una tenuta e una coerenza interna al festival. Ce ne vuoi parlare?

Quando desideri una persona, un oggetto o qualsiasi altra cosa, ti ossessiona, la cerchi e la trovi ovunque. Ecco, per la programmazione del festival il mio “metodo” è ascoltare questa ossessione. È una presenza che mi parla, che mi spinge a incontrare persone, artisti, vedere spettacoli, chiedere consigli: quello che cerco può nascondersi dietro una forma artistica o tra le righe di un testo, nella biografia di un artista o nello sguardo del pubblico. Questo desiderio che mi ossessiona ha un origine precisa: nasce e prende forma mentre il festival precedente è in corso, come se contenesse in sé già l’edizione successiva.

Quanto un luogo come l’Orto Botanico di Palermo, oltre a contenere e accogliere gli spettacoli, finisce con il permearne la sostanza? Penso alla performance site specific di Emilia Guarino o allo stesso “rito sonoro” di Mariangela Gualtieri.

Di sicuro tutti gli spettacoli che vengono ospitati all’interno dell’Orto Botanico diventano un unicum sia per gli artisti in scena che per lo spettatore. Quest’anno i primi due giorni di programmazione, concepiti interamente senza palco, hanno condotto pubblico e artisti a immergersi negli ambienti che li ospitavano, in una narrazione del luogo attraverso la diversità dei linguaggi performativi. Conoscendo bene il loro percorso, ho chiesto a Emilia Guarino e a Mariangela Gualtieri di entrare in dialogo con le piante e con la natura circostante in modo ancora più intimo e immersivo.

Mi piacerebbe spingermi più in là, verso un rapporto sensoriale tra l’Orto Botanico, gli artisti e il pubblico. È forse questo il desiderio che mi ossessionerà fino alla quarta edizione? Molti pensano che a fidelizzare artisti e pubblico sia l’efficienza e l’efficacia dei servizi. Non sono d’accordo. Penso che conti moltissimo l’unicità dell’esperienza, la possibilità di mettere in campo coscientemente tutti i propri sensi.

Avere una partnership con l’Università significa avere un canale privilegiato con le nuove generazioni. Com’è andata la partecipazione studentesca sia a livello organizzativo sia come contributo di idee o di riflessioni critiche?

Questo è uno degli aspetti per me più deludenti e che mi fa soffrire: sia la proposta artistica che quella dei talk non è stata recepita come speravo dagli studenti. C’è stato poco coinvolgimento e scarsa partecipazione anche da parte di coloro che studiano le arti performative. Non voglio muovere critiche all’istituzione Università, ma qualcosa di certo non funziona nel rapporto con gli studenti, forse troppo concentrati sul sistema dei crediti e poco motivati e curiosi rispetto ai diversi linguaggi espressivi. Quando frequentavo l’Università si parlava di teatro, di danza, di musica, ma anche di artisti, e si faceva a gara su “chi aveva visto più spettacoli in un mese”.

Anche noi organizzatori dovremmo ragionare di più su questo aspetto, attuare politiche di engagement e usare risorse per la formazione del nuovo pubblico e degli artisti di questa città. L’Italia è piena di esperienze a cui guardare per generare una proposta che non si fermi allo sconto under 30. Servono pratiche di comunità, perché il teatro, la danza, la musica, la performance sono e rimarranno sempre azioni comunitarie.

Andiamo alla nostra specificità isolana rispetto all’organizzazione di un festival. Quanto è difficile per un territorio che si trova “ai confini dell’impero”?

Sinceramente non vedo difficoltà maggiori rispetto ad altri territori. Le difficoltà, per quanto mi riguarda, sono legate alla mancanza di fondi provenienti dalle fondazioni bancarie (vedi Cariplo in Lombardia o Sanpaolo in Piemonte) e alla quasi totale assenza del privato negli investimenti nell’arte. Ci sono festival nel resto d’Italia che riescono a crescere grazie all’Art bonus, strumento piuttosto recente che in Sicilia rimane alquanto sconosciuto. Il sostegno maggiore che ho potuto ricevere è arrivato dagli altri operatori, dagli artisti siciliani, ma anche nazionali, in una rete di solidarietà e amore per un’esperienza di cui sentivamo la necessità.

La sezione loghi in fondo al programma risulta particolarmente “snella”: oltre a Genìa, all’Università, solo qualche sponsor privato come CoopCulture e il patrocinio della Regione. E i finanziamenti pubblici?

I contributi pubblici sono uno strumento importante e serio. Richiedono affidabilità, struttura amministrativa specializzata, uno storico invidiabile, insomma un percorso che richiede del tempo, scelte precise e soprattutto un forte rischio per l’investimento di risorse personali. Proseguiamo, un passo alla volta, mai un passo indietro, cercando di rispettare strategie, piani economici e senza dimenticare la dimensione del sogno e del desiderio che ogni atto artistico impone.

Il 2025 sarà importante sia nel rapporto con il Ministero della Cultura che con la Regione Siciliana e troverei molto interessante se anche la Città Metropolitana di Palermo potesse entrare in questo dialogo tra istituzioni pubbliche e privati. Mi auguro che i partner mi diano ancora tutta la fiducia che ho ricevuto in queste prime tre edizioni e che Genìa possa partecipare sempre più nella sua forma collettiva.