RENZO FRANCABANDERA | Fino a una settimana fa, quando sono andato al Teatro Menotti di Milano, onestamente non avevo collegato che fosse figlio di. Avevo fruito alcune precedenti creazioni di Giuliano Scarpinato in una modalità pura, in qualche modo ingenua e distaccata dalla vicenda personale del regista, che da diversi anni propone sulla scena italiana spettacoli con un suo stile originale (che mi era sembrato tempo addietro di realismo magico, parole che mi sono tornate anche a proposito di quest’ultimo di cui parliamo qui) e che l’ha portato anche a riscuotere particolari successi.

È stato il caso, ad esempio, di Fa’afafine, eletto alcuni anni fa, dalla rivista Eolo, come miglior spettacolo per le giovani generazioni e che affrontava il tema della scoperta dell’omosessualità in un bambino. Lo spettacolo era costruito dentro una sorta di scatola magica, il mondo del piccolo, che veniva sbirciato dall’esterno dagli adulti, i genitori, i quali però restavano estranei al micro mondo che il bambino si costruiva a mo’ di protezione della sua identità in via di sviluppo: un lavoro di particolare delicatezza, capace di affrontare la tematica con eleganza e rispetto. Fa’afafine ha circuitato molto, raccogliendo un ampio consenso.

Sono venute dopo altre creazioni fra le quali Se non sporca il mio pavimento, dedicata a un fatto di cronaca che ha avuto come protagonista un’anziana insegnante sola, Gloria Rosboch, raggirata da un suo ex studente dal profilo borderline. Lo spettacolo era ispirato al caso di cronaca finito purtroppo tragicamente per la donna, raggirata, derubata e alla fine uccisa dal ragazzo di cui si era anche fortemente invaghita.

Ma fino a questo punto, personalmente, non avevo mai fatto caso alla questione familiare dell’artista Scarpinato.

Eppure, come tutti coloro che sono nati negli anni ’70, quel cognome era entrato nella mia casa, nella mia vita, con menzioni giornalistiche quasi quotidiane, per via delle importanti e relazionalmente ingombranti figure sia paterna, Roberto, impegnata nei maggiori processi e nelle vicende giudiziarie della lotta alla mafia in Italia nel drammatico periodo dei grandi attentati e dell’apice del potere dei Corleonesi, che materna: Teresa Principato è stata Procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia palermitana e successivamente esponente della Direzione Nazionale Antimafia. Chiunque, da lontano, può immaginare cosa significhi una vita sotto scacco della paura, una vita alla Saviano, alla Falcone, alla Scarpinato, appunto, costretta a movimenti controllati, alla rinuncia alla libertà individuale, alla presenza costante di una scorta armata che accompagna ogni momento della vita fuori e dentro le mura domestiche.

Che vita è una vita così?

In nome di cosa si rinuncia a poter andare liberamente a mangiare una pizza con un amico, o a correre a casa di un/a ragazza/o; alle amicizie di strada, all’uscita al bar la mattina, alla passeggiata in campagna o al mare. E se qualcuno decide di farlo per sé, quando poi mette su famiglia, questa cosa coinvolge chiunque ti sia prossimo.

Che vita è per i propri figli?

Non avevo collegato che Giuliano fosse figlio di. Anche artisticamente questa faccenda non aveva avuto evidente rilievo. Fino a quando lui stesso, dopo aver partecipato a una masterclass con Lucia Calamaro (sua la supervisione del testo), non ha deciso di affrontare la propria vicenda personale con stretto riguardo a questo aspetto, portandola a teatro.

Il tempo attorno è una produzione del Biondo di Palermo.

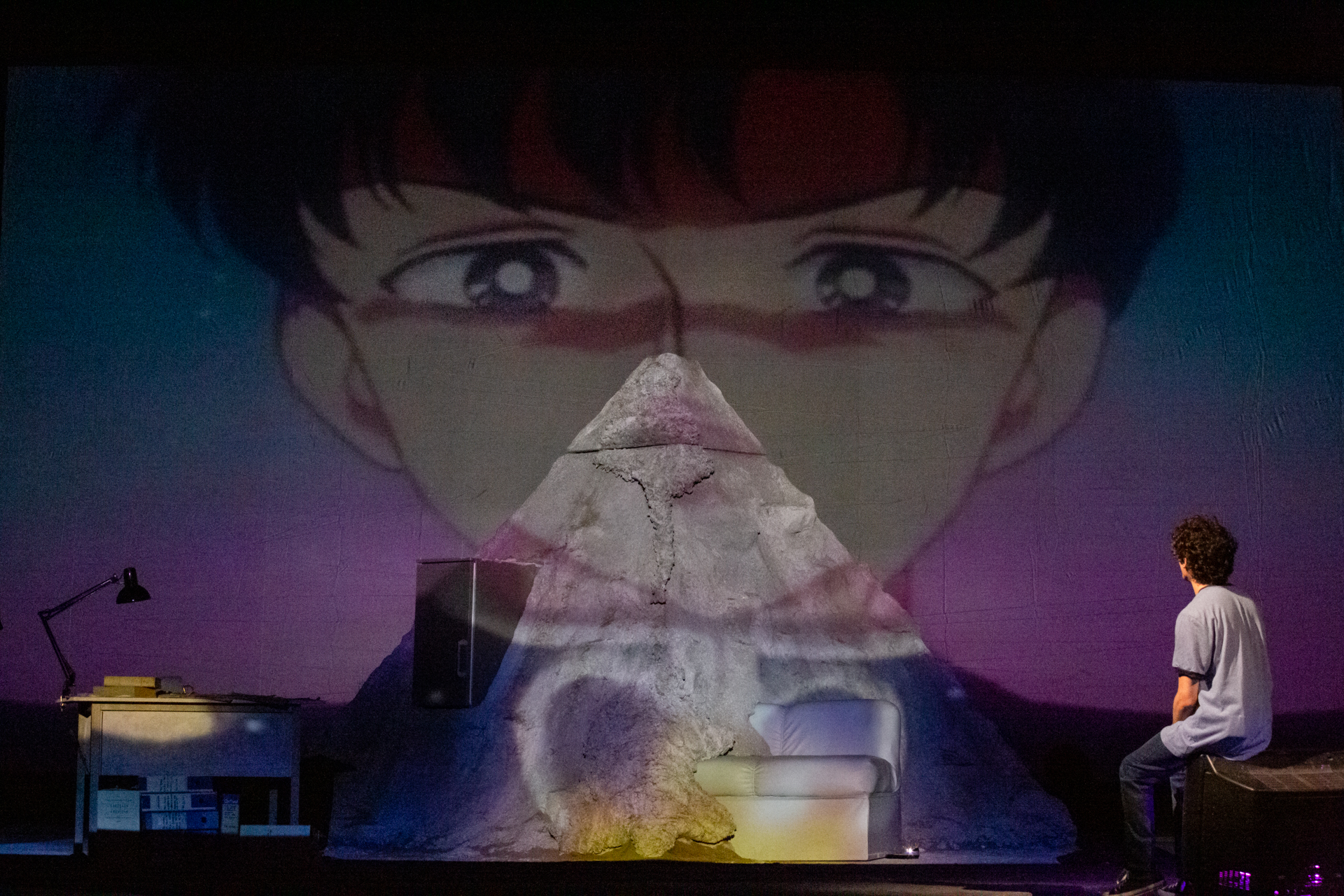

La scenografia realizzata, come per diversi spettacoli precedenti, da Diana Ciufo, accoglie lo spettatore all’ingresso in sala, fra realismo e surrealtà: un vulcano grigio, una colata lavica melmosa che ha visibilmente già inghiottito parte di un ambiente domestico, fagocitando metà divano e un frigorifero che sbuca fuori solo per la parte dello sportello; a sinistra della scena una scrivania da lavoro con lampada da tavolo; sotto la scrivania i classici faldoni da uffici pre-era digitale, pieni di documenti.

Lo spettacolo parte con la video proiezione di una celebre intervista di Paola Perego a un anziano Giulio Andreotti, figura emblematica di quegli anni e secondo l’opinione più diffusa anello di congiunzione con i grandi poteri di oltre oceano ma anche con gli interessi della malavita organizzata siciliana (una prescrizione per i reati ante 1980 e una assoluzione per quelli successivi gli esiti giudiziari): i suoi luogotenenti a Palermo, come i cugini Salvo, il sindaco democristiano e corleonese Vito Ciancimino, e più di tutti Salvo Lima, ucciso poi dalla mafia stessa, segnarono l’epoca del sacco della città concomitante all’ascesa di Riina.

In quell’intervista in realtà Andreotti, a un certo punto, ha un malore, resta per alcuni istanti con gli occhi sbarrati e la trasmissione viene interrotta.

La palla passa al ragazzo (Emanuele Del Castillo), alter ego del regista nella trasposizione drammaturgica, che si chiede come mai quest’uomo, colpevole di tanta infelicità, compresa la sua, non abbia chiesto scusa ai giovani, a tutti coloro a cui aveva rovinato la vita direttamente o indirettamente.

La palla passa al ragazzo (Emanuele Del Castillo), alter ego del regista nella trasposizione drammaturgica, che si chiede come mai quest’uomo, colpevole di tanta infelicità, compresa la sua, non abbia chiesto scusa ai giovani, a tutti coloro a cui aveva rovinato la vita direttamente o indirettamente.

Con una serie di flashback il film della vita torna all’inizio della storia d’amore fra i genitori (gli intensi Roberta Caronia e Giandomenico Cupaiuolo), il desiderio di avere un figlio, forse non consapevoli o forse incoscienti rispetto a quello che poi sarebbe venuto: il lavoro dei due prende il sopravvento e il bambino è costretto a costruirsi un mondo alternativo, una dimensione fantastica rappresentata scenicamente con l’universo dei cartoni animati degli anni ’80.

La dimensione onirico-fantastica (ben sostenuta da suono e luci di Giacomo Agnifili), contrapposta alla crudezza di un reale spesso iperreale e ossessivo, è diventata emblematicamente cifra poetica di Scarpinato e ritorna in tutti i suoi lavori, via di fuga dei pensieri, tentativo di costruire una felicità surrogata, una proiezione in un universo dove il sistema delle regole e gli stringenti codici di geometria esistenziale del vissuto (adesso lo sappiamo, personale) trovano un’increspatura, una fenditura spazio-temporale.

Dimensione proiettiva sono finanche le vite dei due militari di scorta assegnati alla famiglia (Gaetano Barone e Alessandro Migliaccio): uno dal tratto silenzioso e chiuso in letture impegnate, l’altro un giovane con ancora tutta la vita davanti e che nella vicenda racconta di aver trovato una fidanzata e di volersi sposare. Tornano in mente, a chi quegli anni li ha vissuti anche solo per bombardamento mediatico, le immagini delle vedove dei militari della scorta dell’attentato a Giovanni Falcone, un punto quest’ultimo di non ritorno per la storia d’Italia ma anche per la storia di questa famiglia, momento cruciale che in quella casa rimbomba e trova una declinazione tragica.

L’adolescenza, il tempo della ribellione del giovane che chiede una sua libertà anche a costo di sfidare la sorte di una vendetta mafiosa, diventano per lo spettatore maturo un tuffo nei drammatici ricordi di quegli anni, per i giovani una narrazione di una vicenda uguale, per esempio, a quella della immigrata indiana di seconda generazione Saman, che prova ad avere una vita normale e un fidanzato occidentale nonostante i genitori l’abbiano promessa sposa a qualcuno dall’altro capo del mondo, magari di 20 anni più grande di lei.

A ben pensare Il tempo attorno di Scarpinato ci appare vicino perché mediaticamente noto, ma è ancora il tempo di tante e tanti che vivono l’infanzia e l’adolescenza in drammatici circuiti di costrizione, di privazione della libertà individuale, di quel bisogno di ricostruirsi perenne che non ti lascia: il drammatico peso di una giovinezza non vissuta, che si continua a reclamare poi per sempre, insulto alla propria vita che non tornerà più, schiacciata dalle responsabilità del mondo adulto.

A ben pensare Il tempo attorno di Scarpinato ci appare vicino perché mediaticamente noto, ma è ancora il tempo di tante e tanti che vivono l’infanzia e l’adolescenza in drammatici circuiti di costrizione, di privazione della libertà individuale, di quel bisogno di ricostruirsi perenne che non ti lascia: il drammatico peso di una giovinezza non vissuta, che si continua a reclamare poi per sempre, insulto alla propria vita che non tornerà più, schiacciata dalle responsabilità del mondo adulto.

Tutti questi aspetti costruiscono da anni l’intreccio di suggestioni attorno al quale si è coagulato l’intendimento poetico di Scarpinato, maturato nella costruzione degli incastri teatrali, nel nitore testuale, capace di colpire e scolpire i suoi personaggi. Il suo segno registico gioca volutamente, pur con qualche insistenza, su un iperrealismo gestuale, come gli scatti di ira paterni, le decine di sigarette accese, le liti quasi a cazzotti fra le due guardie, sopraffatte dalla tensione.

Tanto più realistico è questo versante, tanto più scartavetrati arrivano poi i segni surreali e il contrasto con il mondo fantastico: l’eruzione di scartoffie giudiziarie, di migliaia e migliaia di fogli che eruttano dal vulcano in cima al quale il padre tiene l’arringa contro Andreotti, in un’aura di divinità irraggiungibile e ultraterrestre, separato dalla vicenda terrena della famiglia, del giovane.

Sono diversi i segni scenici pregevoli in questo lavoro, forse un momento necessario nel percorso di Giuliano Scarpinato, se è vero che l’arte è sempre e comunque rievocazione simbolica delle tensioni emotive e delle ossessioni. Evidentemente questa narrazione esplicita, ribaltata, è stato un modo per raccontarsi, ma riuscendo ad assistere al film della propria esistenza (che forse film andrà effettivamente a diventare) standone, se possibile, al di fuori e cercando di renderlo con poesia, come atto d’amore, nota su cui lo spettacolo si conclude. Non dev’essere stato facile.

Il tempo attorno sarà dal 23 al 26 maggio al Teatro India di Roma.

IL TEMPO ATTORNO

ideazione, drammaturgia e regia Giuliano Scarpinato

supervisione del testo Lucia Calamaro

con Roberta Caronia (Paola Randazzo, magistrato), Giandomenico Cupaiuolo (Michele Vetrano, magistrato), Emanuele Del Castillo (il figlio Benedetto), Alessio Barone (Liborio Mansueto, agente della scorta), Gaetano Migliaccio (Diego De Piccolo, agente della scorta)

scene Diana Ciufo

costumi Dora Argento

suono e luci Giacomo Agnifili

assistente alla regia Adele di Bella

direttore di scena Sergio Beghi

fonico Mauro Fontana

elettricista Mario Schillaci

macchinisti Giuseppe Macaluso, Gaetano Presti

sarta Mariella Gerbino

scene e attrezzeria realizzate con la collaborazione degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Palermo: Ignazio Guarneri, Chiarastella Santalucia, Alessandra Vizzini

coordinamento degli allievi Valentina Console

produzione Teatro Biondo di Palermo

Teatro Menotti, Milano | 17 maggio 2024