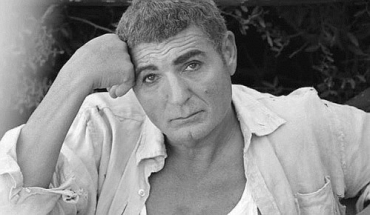

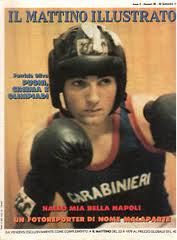

MARAT | Qualcuno ci ha pure provato. Di sua spontanea volontà. Tipo Mickey Rourke. Che stanco di essere troppo bello, troppo ricco e troppo pieno di pussy, per qualche tempo ha pensato bene di rifarsi i connotati sul ring. Ma sono casi rari (purtroppo). Che non soddisfano. Più frequenti i tentativi inversi: qualche particina al cinema, qualche cameo. Giusto per dire alle bionde di essere una stella di Hollywood. Ma vuoi mettere a teatro? Che lì mica ci si può improvvisare. E se la cosa non funziona sono botte, dio che botte… E allora ci vuole coraggio. Come quando ci si scontrava con gli argentini più cattivi. Solo così arrivano gli applausi. Come all’Eliseo, a dicembre. Dove a fare il Pulcinella in “Due ore all’alba” di Luciano Capponi, c’era un nome strano in locandina: Patrizio Oliva. Ovvero, il campione dei campioni, le boxeur de la rue. Oro olimpico a Mosca quando ancora c’erano i compagni dell’URSS e poi tante (tante) altre cose. Agile e mingherlino, lo sguardo concentrato come un cartone animato giapponese. Ora dicono pure che sia bravo su quel palcoscenico. E non si fa nemmeno fatica a crederlo. Anche se alla fine è un po’ tutta una scusa. Che con ‘sti fighetti del teatro, quando mai ti ricapita di parlare di medaglie d’oro, verdetti truccati, nasi rotti e testate?

MARAT | Qualcuno ci ha pure provato. Di sua spontanea volontà. Tipo Mickey Rourke. Che stanco di essere troppo bello, troppo ricco e troppo pieno di pussy, per qualche tempo ha pensato bene di rifarsi i connotati sul ring. Ma sono casi rari (purtroppo). Che non soddisfano. Più frequenti i tentativi inversi: qualche particina al cinema, qualche cameo. Giusto per dire alle bionde di essere una stella di Hollywood. Ma vuoi mettere a teatro? Che lì mica ci si può improvvisare. E se la cosa non funziona sono botte, dio che botte… E allora ci vuole coraggio. Come quando ci si scontrava con gli argentini più cattivi. Solo così arrivano gli applausi. Come all’Eliseo, a dicembre. Dove a fare il Pulcinella in “Due ore all’alba” di Luciano Capponi, c’era un nome strano in locandina: Patrizio Oliva. Ovvero, il campione dei campioni, le boxeur de la rue. Oro olimpico a Mosca quando ancora c’erano i compagni dell’URSS e poi tante (tante) altre cose. Agile e mingherlino, lo sguardo concentrato come un cartone animato giapponese. Ora dicono pure che sia bravo su quel palcoscenico. E non si fa nemmeno fatica a crederlo. Anche se alla fine è un po’ tutta una scusa. Che con ‘sti fighetti del teatro, quando mai ti ricapita di parlare di medaglie d’oro, verdetti truccati, nasi rotti e testate?

Oliva, il teatro può attendere.

«Non le parlo dello spettacolo?»

Se non ha fretta, farei prima due battute sulla boxe: mi racconti del suo primo giorno in palestra…

«Preparavo la borsa a mio fratello più grande, un campione. Ma un giorno mio padre portò anche me. “Chistu nun cresce” disse all’allenatore. E io mi innamorai a prima vista».

Ma si accorsero subito che aveva talento?

«Molto presto. Il primo fu sempre mio fratello, mentre si giocava insieme, da come mi muovevo. Ma anche Geppino Silvestri appena mi vide intuì qualcosa. Mi chiamavano “speranza vera”. Io ci avevo fatto sopra i sogni, davanti allo specchio mi proclamavo campione olimpico e mondiale dei Super Leggeri, che poi divenne la mia categoria. Mi piaceva la parola…».

Sacrifici?

«Tanti. E tanta fatica. Venivamo dalla fame più nera, gente onesta ma umile. Per andare in palestra dovevo prendere due mezzi ma non avevo i soldi. Ogni giorno mi facevo due autobus a piedi. E in palestra ci stavo dalle 14 alle 22».

Il “debutto”?

«Campionati Italiani, da ragazzino. Vinco i primi tre incontri per ko, arrivo in finale e perdo clamorosamente…».

Troppo acerbo?

Troppo acerbo?

«Troppo emozionato. Ero convinto di vincere e invece rimasi pietrificato. Fu la più grande lezione che potessi avere a 16 anni. In fondo devi sempre fare i conti con quella paura, l’emozione che devi imparare a controllare. È la paura che possa succedere qualcosa, la spavalderia è una maschera. Quindi chi meglio di un pugile ne può indossare una anche a teatro?»

Anche sul palco le è capitato di rimanere pietrificato?

«Capita a tutti un momento di vuoto. Incespichi, dimentichi il copione, un panno nero ti scende sugli occhi. Reagisco grazie al mio passato sul ring».

Si riprese presto dalla sconfitta.

«Passai ai senior, nonostante fossi molto giovane. L’allenatore mi disse che avremmo provato ma che se qualche avversario non lo convinceva, ci saremmo ritirati. Al primo turno pesco il campione italiano uscente…».

E son botte.

«Per lui! Fra il pubblico c’è Nino Benvenuti che mi indica come suo erede. Sui giornali esce “È nata una stella”».

Ma cosa si prova a mandare qualcuno al tappeto?

«Guarda, c’è del piacere, non lo posso nascondere. Ti sei tolto un peso e anche un pericolo. Ma non è il piacere di aver fatto male, non c’è odio, non c’è cattiveria. La prima cosa che facciamo quando abbiamo finito, è abbracciarci. Gli sport da combattimento sono sempre nobili, ci trovi un rispetto profondo».

La vittoria più bella?

«Il titolo italiano, l’Olimpiade a Mosca, il campionato del mondo. Ognuna ha la sua emozione. Sono stato anche il primo italiano campione europeo nei juniores. Quando partimmo la Federazione non aveva portato dietro nemmeno l’inno, in aeroporto li feci tornare indietro per prenderlo. Ed ebbi ragione».

Per la gloria, per i soldi o per lo show?

«Ho sempre amato le sfide, vengo dalla fame nera ma non ho mai combattuto per i soldi, mi affascinavano i titoli, le medaglie. Avevo promesso di dare un po’ di felicità ai miei dopo la morte di mio fratello. Poi ovviamente mica ero scemo, sapevo che erano cose che mi avrebbero permesso di guadagnare molto bene. Ma quando sono arrivati i soldi, in quel momento è passata la voglia di sacrificarmi».

Juan Martin Coggi.

«L’argentino, il 4 luglio 1987. E pensare che volevo ritirarmi… Mi chiedono se voglio combattere in America contro Macho Camacho per una borsa da un milione di dollari. Come potevo rifiutarmi? Io non sapevo neanche come si scrivesse un miliardo e 700 milioni di lire».

Solo che il povero Camacho si prende il suo tempo.

«Non era in forma e aveva paura di combattere subito. Così nel frattempo mi ritrovo in Italia contro Coggi. A due giorni dall’incontro ero sopra di 3 kg, non avevo più voglia. Ma mi alleno con la tuta di lana sotto il sole e rientro nel peso. Uno straccio, nello spogliatoio mi addormento. Ma sul ring, lui è terrorizzato. Purtroppo a me non entra neanche un colpo. Al terzo round mi arriva invece un cazzottone tremendo, come una scarica. E vado giù».

Cosa provò?

«Pensai: “Finalmente è finita!”. Potevo smettere. Rimango inattivo per due anni. Faccio il commentatore per TMC e si riaccende la fiammella. Così ritorno. Cambio categoria, entro nei Welter. Nel giro di quattro incontri sono campione europeo. Salta fuori una sfida con Simon Brown, un ragazzone. E io inizio ad allenarmi con sparring molto alti».

Ma prima dell’incontro lo sostituiscono con un nano….

«A Brown subentra lo statunitense Buddy McGirt, basso e tarchiato. E va be’. L’incontro è in programma a Napoli ma scelgono un arbitro americano, cosa mai vista. Un altro è in giuria, insieme a un italiano e a un messicano da 30 anni a Los Angeles… Scandalo. Prima di ogni colpo mi arrivava una testata. Al quarto round mi si spacca il sopracciglio. A quel punto capisco che è venuto a fottermi in casa mia ma di andare giù non ci penso proprio. Perdo ai punti e mi ritiro, questa volta sul serio».

Poi la si rintraccia come cantante ad Atlantic City, CT della squadra olimpica, imprenditore, istruttore…

«Devo sempre tenermi occupato, se no mi annoio».

Non so mica se il teatro è una buona ricetta contro la noia.

«Galeotta fu una partita di calcio di beneficenza. Sono lì che scherzo negli spogliatoi con Zola. Il regista Luciano Capponi mi guarda e dice: “Tu sei un grande attore”. L’ho preso per pazzo».

Un pazzo che la lancia subito al cinema.

«Mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato a non recitare. Come la boxe. Prima un piccolo ruolo in Batterfly Zone, dove mi faccio notare. Poi decide di darmi il ruolo da protagonista ne Il Flauto: Gennaro Esposito, il netturbino della Livella di Totò. I critici, quelli importanti di Marzullo, s’entusiasmano. Il film non viene capito ma mi riempiono di lodi. Dicono che avrei fatto impazzire Pasolini».

E alla fine arriviamo al teatro…

«Mi scelgono per questo testo di cui da tempo aspettavano l’attore protagonista. Continui applausi, gente in prima fila che si commuove. E poi, come quando ero pugile, con il teatro pieno mi esalto, riesco a dare il massimo. Sto acquistando credibilità e cerco di fare onore alla boxe».

Quindi non si ritira da imbattuto?

«Ho cominciato per continuare, non certo per finire. Non l’ho mai fatto».