ESTER FORMATO | Lunedì 6 luglio 2020. Guardo alla prima replica a cui assisto al Napoli Teatro Festival – lieta di tornare a sedermi in una platea della mia città – come a un inizio sibillino. Hanno allestito il palcoscenico nel cortile del Palazzo Reale e faccio lo stesso percorso di quando andavo alla Biblioteca Nazionale, per sedermi in mezzo a uno stuolo di posti distanziati: certamente pochi rispetto alle ordinarie portate di un festival. La brezza marina mi rinfresca e accompagna i miei sensi che iniziano a rincorrere un testo più sfuggente che mai, quello di Nella solitudine dei campi di cotone del drammaturgo Bernard-Marie Koltès.

Gli attori, Federica Rosellini e Lino Musella, danno adito a un dialogo che, a detta di alcuni, è un lampante esempio di modello post drammaturgico novecentesco che scardina del tutto il concetto della rappresentazione scenica, suggellando la definitiva frantumazione del teatro borghese europeo. Non è più la rappresentabilità il fine di questo testo teatrale, quanto dar vita a condizioni esistenziali indefinite. Incarnate nel dualismo fra venditore e compratore, dalle loro bocche sgorga un potente profluvio di parole che tacciono la merce come frutto proibito, al quale le due identità temono di dar nome. Uno scontro verbale, trascendente, prende vita a suon di ossimori sotto i nostri occhi e esso si assiste, da una parte, desiderosi di entrarvi anche solo mentalmente, dall’altra, straniti come se si ascoltasse un discorso in una diversa lingua.

Vita e non forma, flusso e non sostanza. Non vi è cornice narrativa che tenga, punti di riferimento per poter immaginare una sola e probabile storia. Lei in un fulgido abito settecentesco, lui vestito di scuro, le loro identità sessuali che solo apparentemente sono uomo e donna, ricordano vagamente quelle relazioni pericolose di De Laclos; ma tutto il resto sfugge, ci scivola di continuo dalla memoria. La suggestione mentale di un campo di cotone, paesaggio solitario, incerto e misterioso finisce per essere limbo, non luogo, dimensione metafisica attraversata dalle luci in chiaroscuro di Pasquale Mari. Una landa indefinita, senza confini, senza dislivelli, come alcuni scenari beckettiani dove il senso del desiderare resta monco, spezzato da un costante estraniamento.

Ma Koltés, a differenza di molti altri, riempie tutti gli interstizi del testo di ampollosità barocche. E così Nella solitudine dei campi di cotone, tanto sovraccarico di sensi, sembra annullarsi per forze uguali e contrarie; da un lato la sua intrinseca inafferrabilità, d’altro canto lo sguardo di Andrea De Rosa che getta su questa drammaturgia un sipario rosso fuoco posto verso la sinistra del palcoscenico, alla fine. Il compratore e venditore sono un’attrice e uno spettatore in un teatro deserto, lei recita la sua parte, ingessata nel barocco delle forme, lui che dice, quasi respingendo la finzione recitativa della donna.

Tuttavia, a spettacolo finito sento più vicina la percezione di uno svuotamento, una sottrazione di significati; ora che sono, dopo mesi, finalmente seduta in platea penso che sì, si corre al teatro assecondando atavici desideri (sarà quella la merce?) ma dinanzi a un’opera del genere non ho alcun bisogno di ricavarne un senso preciso.

Semplicemente accetto il rischio della relativa incomprensibilità di questo testo novecentesco, e mi immagino invece fiduciosa spettatrice in attesa di parole e di immagini nuove per questo nostro mondo, che abbiano preso il largo dallo scardinamento, dalle implosioni dell’ultima parte dello scorso secolo che già per intrinseca natura sono allegorie.

E ancora, davanti a una distesa immaginaria di cotone, mi viene da chiedermi se questa sensazione di svuotamento in cui le parole ascoltate scorrono, senza che spesso le riesca a trattenere, mi dirotti sul bisogno di tornare a vedere, ascoltare una storia dai contorni più netti delle rocambolesche astrazioni esistenziali di un Koltés.

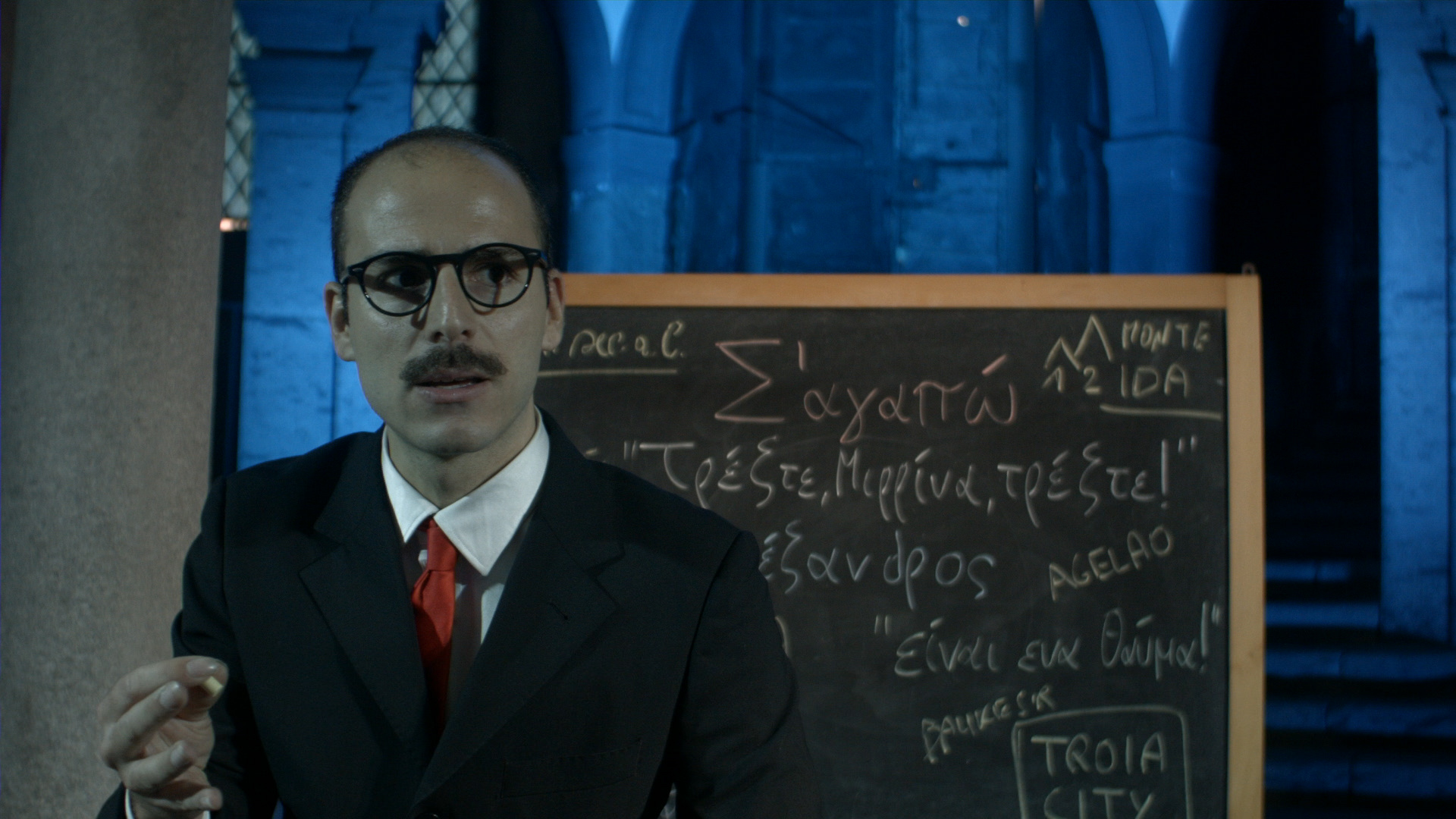

Detto fatto. Martedì 7 luglio. È la volta di una storia, ma anche in questo caso il racconto elude la propria rappresentabilità, a vantaggio di un montaggio didattico tenuto abbastanza saldo da una buona capacità affabulatoria. Presso la fagianeria del Parco di Capodimonte va di scena il lavoro della compagnia Teatro in fabula, Troia City, la verità sul caso Alexandròs, un monologo di Antonio Piccolo che si ispira ai ventidue frammenti di un’opera euripidea andata perduta e della quale abbiamo notizia da una tradizione indiretta.

Musica di matrice turca, suonata dal vivo da Marco Vidino, fa da cornice allo spettacolo; sul palcoscenico un piccolo plastico in sabbia disegna una vaga sagomatura di città: è Troia. Un altro monticello di sabbia è ancora più in là: è la zona montana dell’antica polis, lontana dai fasti del palazzo di Priamo. Ancora, sulla destra, una lavagna in ardesia ci suggerisce già il carattere didascalico della recita. La duplice identità di Alessandro/Paride implica una sorta di racconto binario che coinvolge la storia più nota, splendore e caduta di Troia, e quella meno nota sulle origini di Paride, la cui nascita è prefigurata da un nefasto sogno di Ecuba nel quale dà alla luce un mostro.

La duplicità sulla quale si basa il testo di Antonio Piccolo scava in fondo alle note virtù omeriche di cui la tradizione forgia i figli di Priamo, per giungere all’esatto contrario, al controverso personaggio di Paride e alla sua binaria identità. Come accade con Edipo, anche per colui che fu concausa della decennale guerra, la conoscenza di se stesso conduce alla rovina, alla prevaricazione di una natura discorde dal sangue di chi lo ha procreato.

La duplicità sulla quale si basa il testo di Antonio Piccolo scava in fondo alle note virtù omeriche di cui la tradizione forgia i figli di Priamo, per giungere all’esatto contrario, al controverso personaggio di Paride e alla sua binaria identità. Come accade con Edipo, anche per colui che fu concausa della decennale guerra, la conoscenza di se stesso conduce alla rovina, alla prevaricazione di una natura discorde dal sangue di chi lo ha procreato.

Lo spettacolo diretto da Lino Musella ripropone la storia di un mito sotto forma di ricostruzione poliziesca. Certo di far leva sulle conoscenze di ogni spettatore sulla più celebre guerra mai raccontata, Antonio Piccolo instaura con il pubblico quella tipica complicità che si pone quando di mezzo c’è un mistero. Chi è il pastorello Aléxandros? Come si concluderà la vicenda che è solamente il prologo di una ben più nota all’umanità? Il doppio filo narrativo corre liscio verso un’unica soluzione.

La ritmicità del racconto mi fa pensare a un Carlo Lucarelli piombato in Turchia, calatosi sul monte Ida; non è certo Euripide che stiamo ascoltando, né stiamo cercando le sue parole perdute. Ne stiamo trovando altre per colmare un’atavica voglia di raccontare, di ascoltare, di sbrogliare misteri.

Ecco, se nella sera prima non ho trovato una storia che incorniciasse quello a cui ho assistito, con Troia City ho invece ricevuto il contrario: un mistero che si coagula in una forma ben circoscritta come quella di un giallo, un racconto che ascolto entro una scena minimale con dei piccoli richiami iconici.

Riadattato secondo le esigenze dei tempi, anche Troia City mostra i segni di “costrizioni” imposte alle creazioni artistiche nell’era del Covid. Come del resto lo stesso testo di Koltès; i due personaggi distanziano i loro corpi, e se è vero che tale distanza enfatizza la tensione misteriosa del loro dialogo, si tocca con mano la disarticolazione che la creatività teatrale deve subire per sopravvivere in questi mesi.

Dopo aver visto lo spettacolo di Piccolo, ripenso nuovamente a Nella solitudine dei campi di cotone; spettacoli diversissimi ma che in maniera differente, nel loro minimalistico impianto, nel comune differimento della rappresentabilità canonica del teatro a vantaggio di quella metafisica o affabulatoria, sembrano farlo ripartire dalla sola intrinseca essenzialità dell’esserci, attore e spettatore insieme.

Eccoci qui, di nuovo.

NELLA SOLITUDINE DEI CAMPI DI COTONE

di Bernard-Marie Koltès

traduzione Anna Barbera

con Federica Rosellini, Lino Musella

regia Andrea De Rosa

progetto sonoro g.u.p. Alcaro

disegno luci Pasquale Mari

assistente alle luci Andrea Tocchio

assistente alla regia Thea Dellavalle

assistenza ai costumi Bàste

organizzazione Paolo Broglio Montani

il costume di Federica Rosellini è di Tirelli costumi spa

produzione Compagnia Orsini

TROIA CITY, LA VERITÀ SUL CASO ALÉXANDROS

uno spettacolo di Lino Musella, Antonio Piccolo, Marco Vidino liberamente ispirato ai frammenti dell’Aléxandros di Euripide testo di Antonio Piccolo con Antonio Piccolo e Marco Vidino (cordofoni e percussioni) regia di Lino Musella elementi scenici Paola Castrignanò luci Lucio Sabatino assistente alla regia Melissa Di Genova consulenze filologiche Lidia Di Giuseppe (greco antico), Antonio Gryllos (neogreco) produzione Teatro in fabula, Quartieri dell’arte-Galleria Toledo produzioni