FRANCESCA GIULIANI | A Rimini in un’atmosfera quasi rarefatta, incontriamo il drammaturgo Luca Scarlini, in città in occasione della messa in scena del King Arthur di Motus/Sezione Aurea. Davanti ad un caffè ci immergiamo nel processo creativo che ha dato vita all’opera.

FRANCESCA GIULIANI | A Rimini in un’atmosfera quasi rarefatta, incontriamo il drammaturgo Luca Scarlini, in città in occasione della messa in scena del King Arthur di Motus/Sezione Aurea. Davanti ad un caffè ci immergiamo nel processo creativo che ha dato vita all’opera.

Com’è nato il percorso nel King Arthur di Dryden/Purcell?

Avevo già lavorato con Motus in Splendid e nel progetto Pasolini, L’Ospite e Come un cane senza padrone. Quando la Sagra Musicale Malatestiana commissionò la messa in scena del King Arthur, Enrico Casagrande e Daniela Nicolò mi richiamarono perché, affrontando per la prima volta un discorso sull’opera, era importante per loro confrontarsi con una persona che gravitasse anche attorno al teatro musicale.

Come avete lavorato alla riscrittura del King Arthur?

Nel testo originale ci sono tanti livelli tematici che s’incrociano e la potenzialità della scrittura sta nella sua modernità. Dryden è stato uno dei primi meta-scrittori teatrali. La nostra versione è la più contraria possibile a quella originaria. Innanzitutto non è in versi. Dei personaggi restano Emmeline e King Arthur, due creature in qualche modo cieche rispetto alla propria natura, una per incantesimo, l’altra per dovere. I loro recitati, anche quando sono dialoghi, sembrano monologhi. Nel tempo le versioni si sono stratificate in modo che la scrittura scenica mantenesse un riferimento forte all’originale ma anche ad altre vicende di testi che assonano: c’è una frase da Joyce, due versi da Rilke, passi da Anna Maria Ortese, cinque testi originali.

Perché vi siete concentrati sul rapporto tra Emmeline e King Arthur?

Sarebbe impossibile pensare l’opera integralmente e l’elemento politico, nell’originale molto importante, non m’interessava. Il fatto è che, nella struttura da camera, data dallo spazio della rappresentazione, non si poteva fare altro che puntare l’attenzione su quelli che sembrano essere i due protagonisti. Quello che emerge, nella nostra versione, rispetto alla molteplicità di piani, tra i quali il riferimento a Shakespeare e in particolare a La Tempesta, è l’assenza della guerra.

Com’è stato rapportarsi con la dimensione musicale?

Il testo è stato scritto con due edizioni diverse dell’opera in cuffia. Quando agisci con una musica come quella di Purcell, e Giardini ha scelto tutti brani dall’aspetto melanconico, devi saperla ascoltare perché è lei che dà il senso della vicenda. Il fine era avere una realtà unica tra recitato e cantato, riuscire a far cantare il testo. La scrittura ha una metrica nascosta e una musicalità che quasi non consente il recitato.

Che effetto ti ha fatto vedere l’opera in scena?

L’impressione è che si tratti di una sorta di “anatomia della melanconia”, e mi riferisco a Robert Burten. È un continuo spaesamento. Emmeline e Arthur vivono in un mondo autistico, sono abbastanza riferiti a se stessi, si parlano addosso. Intorno ci sono guerra e distruzione, ma entrambi non ne sono sfiorati.

È un po’ un riferimento anche all’oggi, al rapporto che si ha con la realtà e al modo di raccontarla…

Selfie! I protagonisti raccontano le loro sensazioni, ma non prendono mai posizione su quello che c’è attorno.

In che modo si modella il tuo lavoro di drammaturgo in rapporto all’artista con cui collabori?

Ogni volta cambia. Per quest’operazione drammaturgica c’è stato un continuo confronto tra la scrittura del testo e dei brani musicali. C’è voluto tempo prima che la musica e il recitato fossero bilanciati non tanto per ragioni matematiche quanto di senso. Giardini ha montato e smontato lo stesso palco brani molte volte per far sì che il legame con le parole dette fosse necessario. Ho fatto varie stesure del testo fino a Rimini, dove, con il mio sguardo esterno all’azione, siamo arrivati ad asciugare la scrittura. L’ascolto reciproco, il lavoro in ensemble, ti fa trovare un senso nel riassetto del materiale prodotto. La forma che abbiamo trovato forse non sarà nemmeno quella definitiva.

Come ti rapporti alla traduzione, a Dryden ma anche in generale?

Come ti rapporti alla traduzione, a Dryden ma anche in generale?

La lingua di Dryden non è complessa, lo sono le immagini che quella lingua veicola. In teatro riescono le traduzioni di chi il teatro lo fa e finché non è in bocca a un attore la traduzione è opera morta. Io mi sono formato come storico dello spettacolo e ho lavorato al National Theater di Londra come consulente letterario. Qui ho incrociato Sarah Kane, Martin Crimp, Mark Ravenhill e tutta la linea dei nuovi autori britannici, alcuni dei quali ho portato in Italia. È l’esperienza che negli anni insegna, anche se uno dei problemi, nel nostro paese, è che il traduttore non ha uno status perché la traduzione è considerata non poesia ma tecnica. Se in Germania il traduttore è in copertina al romanzo, in Italia è nel frontespizio interno come se fosse una vergogna.

C’è nuova drammaturgia, oggi, in Italia?

È difficile rispondere perché ho un conflitto d’interessi. C’è nuova drammaturgia ma non ha sbocchi in Italia. Anche il cosiddetto nuovo teatro non si rapporta con essa. Io credo che il problema sia culturale. Confrontarsi con gli autori significa avere strumenti, non basta prendere un testo e agirlo, i livelli di lavoro sono tanti. Da una parte è difficile rapportarsi con la parola scenica perché la nostra tradizione teatrale non è lingua. Dall’altra non esiste né nelle scuole di teatro né nelle università una materia incentrata sulla lettura e l’analisi del testo. Perché Marco Praga, Massimo Bontempelli, Rosso di San Secondo, per fare alcuni nomi d’inizio secolo scorso, che trattano in alcune opere tematiche molto moderne, il nuovo teatro non li affronta? Forse nessuno li ha mai fatti incontrare?

GIULIA MURONI| Un faro caldo illumina un corpo nudo, di spalle, attorcigliato. Sopra il tavolo coperto da una tovaglia rosso rubino, un bonsai morto. Dall’altra parte della scena una poltrona e tre oggetti pendenti dal graticcio: un microfono, una parrucca e una lampada dalla foggia bizzarra.

GIULIA MURONI| Un faro caldo illumina un corpo nudo, di spalle, attorcigliato. Sopra il tavolo coperto da una tovaglia rosso rubino, un bonsai morto. Dall’altra parte della scena una poltrona e tre oggetti pendenti dal graticcio: un microfono, una parrucca e una lampada dalla foggia bizzarra.

eurasiatica di questa edizione nasce dalla sommatoria delle opere selezionate al festival PIIGS, acronimo per indicare i paesi impoveriti europei, ovvero Portogallo Italia Irlanda Grecia e Spagna, ognuno rappresentato da un drammaturgo, e un focus sugli Asian Tigers, i paesi asiatici del grande boom degli anni novanta.

eurasiatica di questa edizione nasce dalla sommatoria delle opere selezionate al festival PIIGS, acronimo per indicare i paesi impoveriti europei, ovvero Portogallo Italia Irlanda Grecia e Spagna, ognuno rappresentato da un drammaturgo, e un focus sugli Asian Tigers, i paesi asiatici del grande boom degli anni novanta.

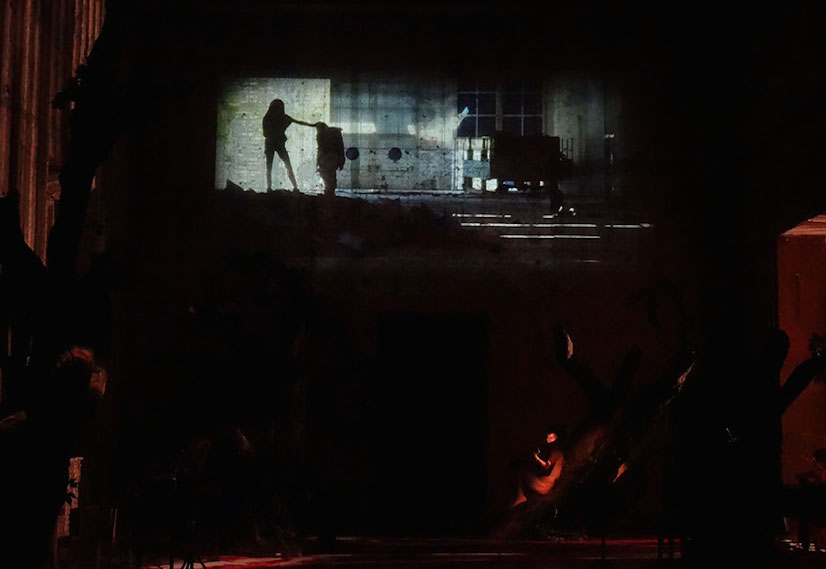

FRANCESCA GIULIANI | La passione che confonde, il desiderio che trasfigura la realtà, il sentire e il vedere che si mescolano continuamente tra la scena e il video proiettato, tra le parole cantate e le parole recitate: è la riscrittura del King Arthur di John Dryden/Henry Purcell messa in scena da Motus/Sezione Aurea in occasione della Sagra Malatestiana 2014 a Rimini. Rispetto ai cinque atti della drammatic opera del 1684, il drammaturgo Luca Scarlini e i registi, Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, costruiscono la scena evidenziandone la dualità, non solo nel sovraffollamento di realtà immaginate che si duplicano tra scena e video, ma anche riflettendo sulla meta-teatralità stessa dell’opera che rimanda continuamente ad azioni e a personaggi di shakespeariana memoria, e in particolare a La Tempesta, ultimo testo con il quale si è confrontata l’opera del gruppo riminese. È nella coppia Emmeline/Silvia Calderoni e King Arthur/Glen Çaçi, non vedente per sortilegio la prima, incendiata e spossata dal raggiungimento del potere la seconda, che la realtà/irrealtà delle visioni si gioca. “Ricorda che tutto è illusione. Va avanti.”, dice, nel quarto atto, Merlino ad Arthur.

FRANCESCA GIULIANI | La passione che confonde, il desiderio che trasfigura la realtà, il sentire e il vedere che si mescolano continuamente tra la scena e il video proiettato, tra le parole cantate e le parole recitate: è la riscrittura del King Arthur di John Dryden/Henry Purcell messa in scena da Motus/Sezione Aurea in occasione della Sagra Malatestiana 2014 a Rimini. Rispetto ai cinque atti della drammatic opera del 1684, il drammaturgo Luca Scarlini e i registi, Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, costruiscono la scena evidenziandone la dualità, non solo nel sovraffollamento di realtà immaginate che si duplicano tra scena e video, ma anche riflettendo sulla meta-teatralità stessa dell’opera che rimanda continuamente ad azioni e a personaggi di shakespeariana memoria, e in particolare a La Tempesta, ultimo testo con il quale si è confrontata l’opera del gruppo riminese. È nella coppia Emmeline/Silvia Calderoni e King Arthur/Glen Çaçi, non vedente per sortilegio la prima, incendiata e spossata dal raggiungimento del potere la seconda, che la realtà/irrealtà delle visioni si gioca. “Ricorda che tutto è illusione. Va avanti.”, dice, nel quarto atto, Merlino ad Arthur.