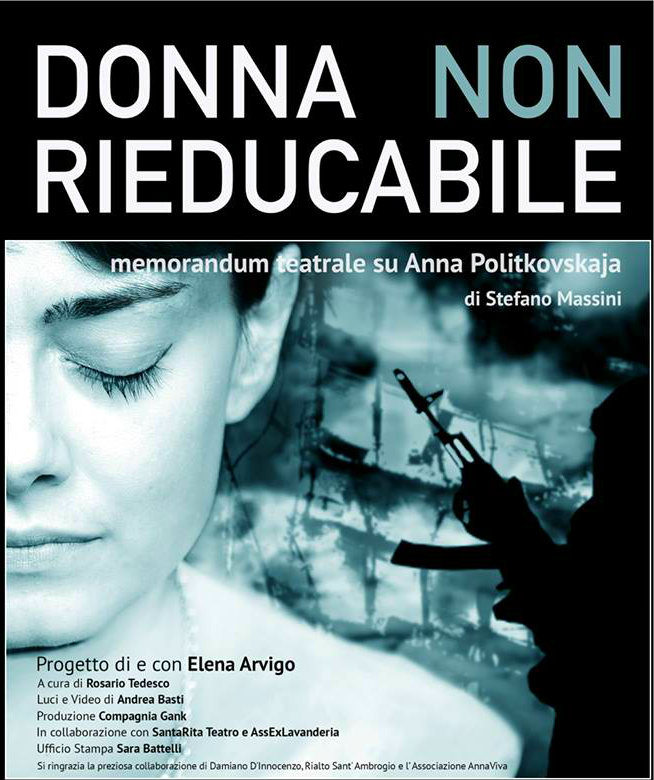

Quando ha deciso di fare Donna non rieducabile e che rapporto ha avuto con il testo di Massini?

Era Dicembre dell’anno scorso il 2014 e Emanuela Rea che da qualche mese si stava occupando a Roma del Teatro Brancaccino mi chiese se volevo fare qualche data di 4:48 Psychosis di Sarah Kane: voleva provare ad avviare una stagione di drammaturgia contemporanea. Lì per lì le dissi di si, ma poi con Valentina Calvani (la regista) pensammo che non aveva molto senso ritornare a Roma con quello spettacolo, con cui avevamo avuto percorrenze anche di 5 settimane. Ci dicemmo che avremmo aspettato nuove idee, dandoci come limite di tempo Natale. Non riuscendo portare a completamento in quel breve tempo i progetti a cui mi continuo ancora a dedicare (“le imperdonabili: le donne e la guerra” e “Elena di Sparta”, studio sul mito di Elena) ho incontrato questo testo, cercando testi e suggestioni in libreria. Anzi così ho incontrato Massini. In libreria ho trovato Lehman Trilogy, gli ho dato un ‘occhiata e mi è piaciuta quella scrittura cosi frammentaria, a cascata, ma precisissima. È un scrittura libera, che respira bene dentro i pensieri. Sono andata su internet e sul suo sito ho visto questi testi –monologhi- su diverse donne. Gli ho chiesto se potevo leggere “Donna non rieducabile” perchè la storia della Politkovskaja un po’ la conoscevo e il testo mi è subito piaciuto molto.

E lui?

Questo per Massini è sempre stato un testo un pò speciale e visto l’argomento più se ne parlava meglio era. Inoltre per raccontare quei fatti di cui parla il testo era necessario eliminare qualsiasi rischio di sentimentalismo e questo mi sembrava un cornicione pericoloso ma interessante su cui ballare. E cosi ci ho pensato qualche giorno e mi son detta “Ma si, proviamo!”

Un bell’impegno! E Tedesco quando è arrivato?

Io sono molto pigra e combatto la mia pigrizia dandomi regole severissime e scadenze violente. Dunque il fatto di avere delle date a ghigliottina per me è sempre un modo per costringermi a fare le cose. Dopo aver fissato le date ho cominciato a cercare qualcuno che mi desse una mano e produrlo e non ho trovato nessuno. Ma la cosa non mi spaventa più. Se ho il tempo. Inizio nei luoghi che garantiscono l’accessibilità oggi, i centro o teatri occupati e uno spettacolo come questo mi costa 1000 euro compreso tutto. Allora ho iniziato a provare all’Ex manicomio di Santa Maria della Pietà e a cercare qualcuno con cui condividere il viaggio. E ho trovato Rosario Tedesco: non ci conoscevamo se non di vista ma il tempo era poco e ci è sembrato un buon incontro subito e siam partiti ed è stato un grande compagno di viaggio davvero.

E il rapporto con il testo?

Come le ho detto mi è piaciuto subito e ho fatto come avevo fatto con il monologo precedente “4 :48 Psychosis”. Cioè faccio la memoria e poi cerco di capire i passaggi quando i miei pensieri e le parole del testo vanno alla stessa velocità. Studio la punteggiatura. Gli spazi. Sono molto indisciplinata di natura e quindi mi do regole severe per evitare di perdere la strada e l’animo. Non mi do alternative. Il testo è quello, punto. Altrimenti è una catastrofe di indecisioni e insicurezza. Abbiamo tagliato pochissimo ma più per esigenze di tempo. Io non avrei tagliato nulla. Però un monologo non può durare piu di un’ora e mezza, mi dicono. La cosa che mi piace del testo è la sua struttura, cioè la sequenza dei quadri. Inoltre ogni quadro ha un titolo. Il fatto di dare un titolo è una cosa che faccio sempre, anche quando i titoli non ci sono, in tutti i testi. Mi aiuta e quando ho visto che c’erano i titoli ho pensato che parte della strada era già indicata. Sono liberi uno dall’altro ma sono anche profondamente legati, ci sono dei passaggi da un quadro all’altro che mi piacciono tantissimo. Non sono indicati direttamente dalle parole, ma se arrivi bene alla fine di un quadro, il passaggio a quello dopo è un bel volo preciso di pensiero. È come se fossero stanze e si arriva nella stanza nuova solo se si è chiusa bene quella precedente.

Poi mi piace che il primo quadro parte da un’immagine, il gasdotto. L’inizio dello spettacolo è molto descrittivo, quasi nozionistico. È Anna che arriva in Cecenia, si guarda intorno e fa semplicemente il suo mestiere: guarda e descrive. Poi ad un certo punto succede qualcosa. Il cuore dello spettacolo secondo me è il quadro che parla dell’attentato a Grozny, “Il sangue e la neve”. Qui è come se la generica giornalista inviata “diventa” Anna Politkovskaja, diventa tutto più personale. Anna comincia a vedere e soprattutto ad ascoltare. Si sente investita di una responsabilità di ascoltare le gente, le loro storie, e di raccontarle. Se non lo farà lei non lo farà nessuno. Tutti la cercano per essere ascoltati per avere una voce e man mano che il testo procede, progressivamente ogni cosa diventa più “personale” e viene descritta sempre di più la persona e meno la giornalista. Ma credo proprio per questo sia stata un giornalista straordinaria, perché ancora più forte del desiderio di scrivere era la sua necessità di ascoltare le persone. Perché sapeva ascoltare e poi raccontare. E il testo conduce davvero bene dentro questo viaggio che da grande, dalla descrizione dei luoghi diventa sempre più piccolo, vicino, e descrittivo di stati d’ animo –l’ultimo quadro prima dell’epilogo si intitola “sono stanca”. È davvero un viaggio bellissimo Donna non rieducabile. E a proposito di viaggio nelle mie intenzioni iniziali c’era di andare in Russia e tra un quadro e l’ altro mettere dei video di alcuni luoghi, la casa, l’ascensore, andare alla tomba e fare qualche intervista, alla figlia e al direttore della Novaja gazeta e inserirle nello spettacolo, proprio per mettere anche il mio “viaggio”. Avevo contattato sia la figlia Vera, sia la Novaja tramite l’associazione Annaviva, ero anche andata a informarmi per il visto e guardavo ogni giorno i prezzi dei biglietti… poi non avevo abbastanza fondi, ma mi piacerebbe moltissimo far andare paralleli i quadri del testo con il mio viaggio… ma non si tratta solo di andare in Russia, quello l’ho fatto, si tratta di avere un operatore e fare delle riprese e va organizzato per bene… però è un’idea che mi piace anche solo immaginare per adesso. Perchè no?

Ma intanto…

Alla fine con Rosario abbiamo deciso di andare avanti proprio “a mani nude”. Come quando si va in montagna a scalare senza chiodi. Ho solo una porta che mi accompagna. Un pezzo di una scenografia di un altro spettacolo che mi fa passare da un quadro all’altro. Come fossero flash o luoghi del ricordo o del pensiero o introduce personaggi nuovi.

In che modo la persona prima che il personaggio della giornalista sono entrati in contatto con lei?

Come detto, sono entrata in contato prima con il personaggio e poi con la persona. Ne conoscevo la storia, abbastanza superficialmente, e mi sembrava una buona compagna di viaggio per”Le Imperdonabili”. Mi sembrava stesse bene accanto a Etty Hillesum, Elena di Sparta e altre che mi appassionano come la Marina Cvetaeva (su cui tra l’altro la Politkovskaja fece una tesi di laurea). In questa prospettiva di progetto trilogia forse “Quadrilogia” sulle donne e la guerra –che resistono e che raccontano- mi sembrava perfetta. Il giornalismo come atto di resistenza. Continuare a raccontare. Mi sembrava si incastrasse perfettamente con il senso del mio progetto su queste donne “imperdonabili” perché in qualche modo resistono.

Poi studiando, si, ho incontrato la persona, piano piano gradatamente. Mi piace documentarmi è la parte più bella di questo mestiere, lo studio la ricerca. Poi oggi c’è internet si può trovare tantissimo. E comunque era davvero una persona molto amata e a chiunque io abbia scritto, giornalisti, associazioni, documentaristi, fumettisti, erano tutti felici di darmi, mandarmi materiale e che si facesse ancora, di nuovo, uno spettacolo in cui si parlava di Anna P.

Ho letto tanto, non tutto probabilmente, ma tanto si. I suoi archivi della Novaja gazeta, i libri e poi i documentari e quello che è stato scritto su di lei. Ho cercato le persone che la conoscevano. Quest’estate sono andata a Locarno a conoscere Nicola Bellucci e Lucia Sgueglia che hanno fatto un documentario sulla Cecenia “Grozny Blues” ed è sempre interessante sentir voci diverse di persone che l’anno conosciuta. Pian piano le ho cominciato davvero a voler bene ad Anna. È passata nei miei appunti da Essere Anna Politkvoskaja ad Anna P. e quando scrivo al volo qualcosa che devo fare per lo spettacolo, tipo: comprare fiori o mele (che sono oggetti dello spettacolo) adesso scrivo “Comprare mele x Anna”. Siamo diventate amiche. Anche per me c’è stato un passaggio simile a quello del testo. Sono partita dalla giornalista e son passata piano piano alla persona. Sono passata ad ascoltare la persona non a raccontare “la giornalista”. Anche per recitare bene prima di raccontare bisogna fermarsi ad ascoltare, prendersi il tempo dell’ascolto, del silenzio, del pensiero. Ma forse in tutte le vicende umane, se non si ascolta, non può accadere nulla di nuovo nè di buono.

Penso che possa immaginare che la mente torni alla passata recente interpretazione che di questo personaggio ha reso Ottavia Piccolo. In che modo la sua lettura del testo si differenzia da quella?

La prima cosa che devo dire è che non ho visto quello spettacolo dal vivo. Ho solo visto qualche spezzone su youtube e interviste, però penso che se si vuole parlare di differenze di letture del testo la risposta sia più da cercare nelle differenza concreta che c’è tra Ottavia Piccolo e me, che nella lettura del testo in senso astratto. Ottavia Piccolo è Ottavia Piccolo. Era Cordelia, il fool nel Lear di Strehler, era nelle Baruffe chiozzotte. Al Piccolo a scuola, sono video che ci hanno fatto vedere davvero tante volte. Erano dei cult. Come Via col vento. Ma per noi era La tempesta o Re Lear. Quindi quando un’attrice con la storia di Ottavia Piccolo decide che le interessa fare un testo di questo genere allora l’interpretazione è chiaro che è strettamente legata a chi è lei. Una grande attrice che interpreta, dà voce e corpo ad una grande giornalista. Dalle immagini che ho visto quasi le assomiglia direi. Con gli occhiali e anche con i capelli corti, seduta al tavolo con i fogli. È Anna Politkovskaja. Interpreta Anna Politkovskaja che racconta questo testo e si fa testimone, lei stessa, di questa storia.

Io sono Elena Arvigo. E non ho certo la storia e l’identità che può avere Ottavia Piccolo: sono un’attrice che ha letto il testo e ha pensato che poteva essere davvero un bel viaggio, si è presa un mese di tempo e l’ha fatto, ed è stato ed è bellissimo e ha avuto dei consensi abbastanza inaspettati e direi straordinari, considerando le condizioni produttive. Ma non ho mai pensato di “interpretare” Anna Politkovskaja. Sto un passo indietro. Attraverso a piedi il testo e la storia e attraversando il testo cerco di “raccontare” Anna Politkovskaja. Offro a questo testo e a questo storia la mia immaginazione, i miei muscoli per attraversarla, fino in fondo. Provo ad andare lì dove il testo mi indica, e cerco di rivivere ogni cosa come fosse davvero ogni quadro un viaggio dentro una realtà. E la porta (la scenografia) la “uso” proprio come gate verso altri luoghi del pensiero o anche geografici, mondi in cui mi tuffo per raccontare Anna e la sua storia.

Questa operazione si fa testimonianza e in qualche forma anche memoria resistente. E quindi per lei un atto civile?

Questa operazione si fa testimonianza e in qualche forma anche memoria resistente. E quindi per lei un atto civile?

Per me è un atto civile anche mettere in scena Le allegre comari di Windsor o andare a fare la spese. Non saprei dire cosa non è un atto civile.

Le posso dire cosa è per me raccontare di Anna P. significa continuare a raccontare le cose di cui lei parlava. Quindi è come se volessi dire, continuare ad ascoltare, ad essere in ascolto di quelle storie. Il film “La notte delle matite spezzate” che parla di studenti desaparecidos in Argentina nel 1976 è stato realizzato da uno dei sopravvissuti. Nella scena finale c’è quello che ai tempi era un suo amico, che viene preso per essere fucilato e un altro ragazzo che dalla finestrella della sua cella continua a dirgli, fino alla fine, io ti vedo, ti sto guardando, ti vedo, ti vedo, ti vedo, non smetterò di guardarti. Quel ragazzo in cella che guardava è quello che ha poi fatto il film. Per continuare a raccontare di quel suo amico. Per non lasciarlo solo. Mai. Non importa se lo avevano fucilato. Lui doveva continuare a raccontare. E cosi parlando di Anna si continua a raccontare di questa persona che c’era, che ascoltava, che aiutava la gente. E raccontando di lei si racconta ancora di loro. Non li si lascia soli. Raccontare di gente come Anna è importante, perché non hanno smesso di scrivere, di esserci, non hanno mai avuto il dubbio che potesse essere inutile. Il punto non era cambiare la situazione ma ascoltare e scrivere. Un messaggio importante di semplicità e di grande coraggio. A raccontare storie e forse anche a sentirle c’è persino il rischio di diventarlo un po’ più coraggiosi. Il teatro e in senso più ampio l’arte dovrebbero anche servire a prender un po’ di coraggio.

Lei pensa che al nostro tempo manchi forse coraggio per ridare uguali possibilità e accesso alla libertà alle persone?

Non credo ci sia mai stato un tempo in cui ci sia stato libero accesso alla Libertà. Non so se si può parlare di coraggio. Forse più semplicemente non conviene.

RENZO FRANCABANDERA | Quella fila di sedie e il pubblico che entra nella luce fioca. Al buio le voci dei dimenticati fanno più effetto. Al buio diventano lo spiffero dei ricordi. Al buio le voci dei dimenticati, le “anime alla deriva” che urlano da dietro le porte della villa dei matti, diventano soffocanti e fanno venir voglia di scappare via.

RENZO FRANCABANDERA | Quella fila di sedie e il pubblico che entra nella luce fioca. Al buio le voci dei dimenticati fanno più effetto. Al buio diventano lo spiffero dei ricordi. Al buio le voci dei dimenticati, le “anime alla deriva” che urlano da dietro le porte della villa dei matti, diventano soffocanti e fanno venir voglia di scappare via. Le date della tournèe sono 9 – 11 ottobre ad Aversa, 17 ottobre a Roma, 22 – 23 ottobre a Volterra e 24 – 25 ottobre a Firenze).

Le date della tournèe sono 9 – 11 ottobre ad Aversa, 17 ottobre a Roma, 22 – 23 ottobre a Volterra e 24 – 25 ottobre a Firenze).

Questa operazione si fa testimonianza e in qualche forma anche memoria resistente. E quindi per lei un atto civile?

Questa operazione si fa testimonianza e in qualche forma anche memoria resistente. E quindi per lei un atto civile?

RENZO FRANCABANDERA | Era luglio, in pieno tempo di festival. Ci torniamo su ora, che il tempo ci porta in casa l’autunno, per ripercorrere alcuni momenti interessanti del percorso che Pergine Spettacolo Aperto ha proposto nell’edizione 2015 fatta come sempre, oltre che di spettacoli, anche di installazioni e azioni performative dedicate in senso lato alle arti, all’avvicinamento dei partecipanti ad una sensibilità verso quello che non siamo abituati ad osservare.

RENZO FRANCABANDERA | Era luglio, in pieno tempo di festival. Ci torniamo su ora, che il tempo ci porta in casa l’autunno, per ripercorrere alcuni momenti interessanti del percorso che Pergine Spettacolo Aperto ha proposto nell’edizione 2015 fatta come sempre, oltre che di spettacoli, anche di installazioni e azioni performative dedicate in senso lato alle arti, all’avvicinamento dei partecipanti ad una sensibilità verso quello che non siamo abituati ad osservare.