MATTEO BRIGHENTI | A teatro la realtà così com’è è una bugia. Senza soluzione di sensibilità drammaturgica, senza l’intelligenza del dubbio verso fatti, luoghi, persone, la cronaca e la storia diventano il resoconto di un altrove perso nel tempo e nello spazio. Qui, adesso, sul palcoscenico, tutt’al più si celebra un processo in contumacia, con la chiarezza e nettezza dell’a posteriori, di chi sa come gli eventi sono andati a finire. Il pubblico, però, seleziona, condivide, applaude rassicurato: anche questa volta la responsabilità o colpa non è sua, i buoni siamo noi, i cattivi sono altri, gli altri, spesso i potenti.

Nell’estate dei festival in Toscana, la regione in cui ogni campanile ha la sua rassegna di teatro e arti varie, sono almeno due gli spettacoli incontrati su questa traiettoria di senso e consenso: Alluvioni, dal fango alla luce di e con Elena Guerrini, in prima assoluta a Kilowatt, Sansepolcro, provincia di Arezzo, e Milite ignoto – quindicidiciotto di e con Mario Perrotta, visto a VolterraTeatro, provincia di Pisa.

Il pubblico è il fine e il principio di Kilowatt Festival – L’energia della scena contemporanea. Un metodo riconosciuto a livello europeo: fino al 2018 Festival e Comune coordineranno 12 istituzioni, in rappresentanza di 9 Paesi, nel progetto “Be SpectACTive!” per il coinvolgimento attivo degli spettatori. Si tratta della diffusione oltreconfine dell’esperienza dei Visionari che caratterizza la manifestazione aretina. Giunto quest’anno alla 13° edizione, dal 2007 Kilowatt ha messo nelle mani di un gruppo sempre più numeroso di “non addetti ai lavori” il suo ingranaggio più delicato e prezioso, la scelta degli spettacoli, affinché il festival sia ‘cosa propria’ della città e del territorio. Parte del programma è quindi opera dei Visionari, che vedono tutti i video che arrivano tramite il bando promosso e realizzato dalla compagnia Capotrave. Il lavoro di Elena Guerrini è uno degli esiti della selezione 2015.

La scena di Alluvioni è una catasta di oggetti ormai inservibili, come il cesto di una lavastoviglie, simbolici, come un televisore senza schermo con dentro delle macchinine e un’ambulanza, identitari, come il tricolore e una madonnina con l’acqua santa. Poi, scatole di cartone, a destra e a sinistra. È l’eredità di un metro d’acqua che il 12 novembre 2012 devastò Albinia (Grosseto) e dell’altro fango, pubblico e privato, che appesta l’Italia. Su questa geografia liquida Guerrini, maremmana, attrice dal 1993 (ha lavorato con Teatro Valdoca e con Pippo Delbono prima di mettersi a fare l’attrice/narratrice in proprio), alterna una poesia sulla piena di un avvocato di Grosseto a La pioggia nel pineto di D’Annunzio, dalla registrazione del telegiornale (“togli il fango e ti sembra di non farcela”) si passa a un gioco a premi in cui un concorrente immaginario deve rispondere ad alcune domande per vincere la ricostruzione del suo ristorante alluvionato. Cosa fa un computer durante un’alluvione? Naviga. Una televisione? Va in onda. Un gallo? Galleggia. La vita va avanti, la distruzione scatena anche la creatività, con barzellette o modi di dire, ma dentro Alluvioni non sono nuove forme di resistenza e sopravvivenza, sono cose e cause perse da una sfilacciata drammaturgia.

“In un’ora lo spettatore, a stretto contatto con me sulla scena – promette Elena Guerrini – si immerge nel fango e ne esce pulito. Nuovo.” La derisione dell’informazione e, più in generale, della retorica dei disastri, le si ritorce presto in un azzardo che non tiene in alcuna considerazione la portata del dramma: l’alluvione di Albinia provocò sei morti. Il crescendo finale della abusata Perfect Day di Lou Reed, estremo tentativo di unire pathos e coinvolgimento del pubblico, arriva al culmine del disappunto e dello sconcerto per una mascherata di prese in giro.

Elena Guerrini è stata fortemente voluta dai Visionari, incantati forse dagli intenti di teatro d’impegno civile (due gli anni di studio), Mario Perrotta è stato largamente applaudito dalla Fortezza Medicea di Volterra, tramutata in palcoscenico da VolterraTeatro, il Festival Internazionale delle Arti diretto da Armando Punzo, giunto quest’anno alla XXIX edizione.

La guerra è tutta di tutti una volta che ci entri e Milite ignoto – quindicidiciotto parla i dialetti della regione Italia, una lingua di lingue in cui ogni frase è un inciampo di pronunce, dalle Alpi alla Sicilia, e di sensi, vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Perrotta, in grigio militare, seduto sul salto della civiltà (dei sacchi di sabbia), usa una voce ‘tridimensionale’, che abbraccia il vicino e il lontano, e danzando le mani avanti e indietro, come la marea o la risacca, fa comparire ciò che vede e sente davanti agli occhi: la trincea, lo scoppio pretestuoso della Prima Guerra Mondiale, lo scoppio inutile di chi muore senza gloria e senza ricordo.

“Ho rivolto la mia attenzione verso gli sguardi e le parole di singoli uomini che hanno vissuto e descritto quegli eventi dal loro particolarissimo punto d’osservazione – avverte il drammaturgo, attore e regista – perché questo è il compito del teatro, o almeno del mio teatro: esaltare le piccole storie per gettare altra luce sulla grande storia.”

Della Storia con la maiuscola, però, il fondatore della compagnia del Teatro dell’Argine riporta solo la cronologia, le date come sono sui libri, per portare all’accusa, alla sbarra del teatro, la stupidità e impreparazione dei vertici militari. Ma perché il generale Cadorna ha mandato al massacro centinaia di migliaia di giovani soldati? Come ha potuto far macellare tutta quella ‘carne da cannone’, come la chiamava? Milite ignoto non lo dice, non prova nemmeno a capirlo, impegnato com’è a far sentire ‘tu, te, ti’ nel fango e gelo e piscio e merda e pidocchi della trincea. Soldati per chi? Per Trento e Trieste? La Patria è roba da studenti che pesano i pensieri, è una cosa inutile, la Patria mica si mangia. Le risate e gli applausi sono il suggello sulla continua richiesta di consenso e complicità con il pubblico, confortato nelle sue convinzioni preconcette sull’irrilevanza della politica, la codardia della ricchezza, l’incompetenza dell’autorità.

Perrotta ha gioco facile: chi può dirsi a favore della guerra? Ricordare e restare in silenzio, questo sappiamo e vogliamo fare: commemorare. E difatti lo spettacolo è stato inserito tra gli eventi del programma ufficiale per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Elaborare, investigare, analizzare, invece, non dà frutti né fondi. Perché poi dovremmo scoprirci uguali a quelli che ci fanno sentire così ignoti e indifesi. E i colpevoli non hanno niente da applaudire.

Per approfondire, leggi anche:

Carlotta Tringali, Formazione del pubblico al centro del convegno di Rete Critica a Kilowatt, su Il Tamburo di Kattrin.

Giulio Sonno, Kilowatt Festival XIII. Dubbi e domande, su [paper street].

Maddalena Giovannelli, Massimo Marino, Santarcangelo: due sguardi, su Doppiozero.

Elena Guerrini

Alluvioni, dal fango alla luce

drammaturgia, regia e interpretazione Elena Guerrini

cura della produzione Davide Di Pierro

assistente di produzione Stefania Anzidei

movimenti di scena Anna Redi

prima spettatrice Elena Di Gioia

produzione Associazione Culturale Creature Creative

con il sostegno di MAV! Festival

Visto venerdì 24 luglio, Teatro alla Misericordia, Kilowatt Festival, Sansepolcro (Arezzo).

Permàr / Archivio Diaristico Nazionale / dueL / La Piccionaia

Mario Perrotta

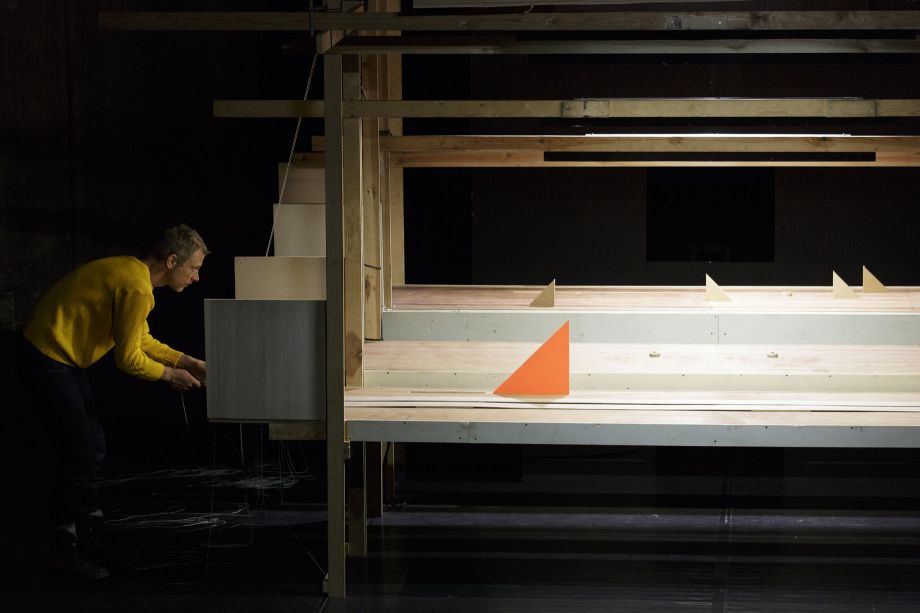

Milite ignoto – quindicidiciotto

di Mario Perrotta

organizzazione Silvia Ferrari

foto di scena Luigi Burroni

tratto da Avanti sempre di Nicola Maranesi

e da La Grande Guerra, i diari raccontano

un progetto a cura di Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranesi

per Gruppo editoriale L’Espresso e Archivio Diaristico Nazionale

Visto sabato 25 luglio, Fortezza Medicea, VolterraTeatro, Volterra (Pisa).

RENZO FRANCABANDERA | Eccoci con la seconda puntata di questo dossier su esperimenti di successo della gestione dello spettacolo dal vivo. Dopo

RENZO FRANCABANDERA | Eccoci con la seconda puntata di questo dossier su esperimenti di successo della gestione dello spettacolo dal vivo. Dopo