LAURA NOVELLI |  “Oggi qui c’è un sole bellissimo. Il posto è molto carino e l’atmosfera accogliente. E’ la prima volta che partecipo al Festival Orizzonti di Chiusi e ne sono felice”. Rubando qualche minuto alle preziose prove che precedono l’imminenza di un debutto, Andrea Adriatico – regista, giornalista, architetto, cineasta e direttore artistico di Teatri di Vita – non nasconde il suo entusiasmo e la sua ammirazione per il teatro di Elfriede Jelinek, nota scrittrice austriaca premio Nobel nel 2004 alla cui produzione drammaturgica la realtà bolognese dedica quest’anno ben tre lavori. Dopo Delirio di una TRANS populista (interprete Eva Robin’s), debuttato a fine giugno in seno al festival Cuore di Brasile (e che vedremo al teatro India di Roma a settembre nell’ambito di Short Theatre 2014), è ora la volta di un secondo allestimento, Jackie e le altre (dal testo Jackie del 2010) il cui battesimo è previsto a Chiusi in questi giorni (nel cast figurano Anna Amadori, Olga Durano, Eva Robin’s e Selvaggia Tegon Giacoppo) e che, già prenotato in diverse piazze per la prossima stagione, anticipa il terzo movimento del trittico, Un pezzo per Sport.

“Oggi qui c’è un sole bellissimo. Il posto è molto carino e l’atmosfera accogliente. E’ la prima volta che partecipo al Festival Orizzonti di Chiusi e ne sono felice”. Rubando qualche minuto alle preziose prove che precedono l’imminenza di un debutto, Andrea Adriatico – regista, giornalista, architetto, cineasta e direttore artistico di Teatri di Vita – non nasconde il suo entusiasmo e la sua ammirazione per il teatro di Elfriede Jelinek, nota scrittrice austriaca premio Nobel nel 2004 alla cui produzione drammaturgica la realtà bolognese dedica quest’anno ben tre lavori. Dopo Delirio di una TRANS populista (interprete Eva Robin’s), debuttato a fine giugno in seno al festival Cuore di Brasile (e che vedremo al teatro India di Roma a settembre nell’ambito di Short Theatre 2014), è ora la volta di un secondo allestimento, Jackie e le altre (dal testo Jackie del 2010) il cui battesimo è previsto a Chiusi in questi giorni (nel cast figurano Anna Amadori, Olga Durano, Eva Robin’s e Selvaggia Tegon Giacoppo) e che, già prenotato in diverse piazze per la prossima stagione, anticipa il terzo movimento del trittico, Un pezzo per Sport.

Da cosa nasce questo profondo interesse per la scrittura di Elfriede Jelinek?

“Sono innamorato di questa autrice assai poco rappresentata da noi soprattutto per la complessità linguistica della sua drammaturgia. Una drammaturgia calata totalmente nella cultura mitteleuropea e ben consapevole della tradizione epica che ha alle spalle ma che, nello stesso tempo, riesce a leggere con estrema lucidità il contemporaneo. Questo è ciò che davvero mi interessa: la visione chiara e originale di un teatro politico che sappia interpretare le emozioni sociali”.

Questi elementi di cui parli come si ritrovano in Jackie e le altre?

“Nel suo Jackie la scrittrice austriaca propone una rilettura del mito di Jackie Onassis dove, senza trascurare gli elementi storici, ricostruisce il tracciato di una donna contemporanea che ha fatto un rivoluzionario percorso di appropriazione della propria identità. La Jelinek ci consegna un lungo monologo pieno di spunti strepitosi: un testamento dove la first lady passa in rassegna la propria vita soffermandosi sulla differenza tra carnalità e mistero e facendoci capire come attraverso la moda, gli abiti, ella si sia appropriata della propria funzionalità femminile. Nel mio lavoro ho attivato un meccanismo di moltiplicazione per cui in scena ci sono quattro attrici che moltiplicano il mito stesso di Jackie; attraverso la ripetizione credo possano emergere meglio tutte le tensioni sociali e culturali che il testo sottende”.

Di quali tensioni sociali, culturali e politiche ci racconta invece il primo lavoro del Progetto Jelinek, Delirio di una Trans populista?

“Qui c’è un chiaro riferimento alla figura di Jörg Haider, ex-governatore della Carinzia noto per la sua omosessualità sul filo della pedofilia, e c’è soprattutto un comizio in cui si ritrovano tutti i tratti peggiori dell’Europa contemporanea, tutti i meccanismi perversi dei discorsi autoreferenziali: ho detto IO tutto il tempo, recita una battuta. Si parla di uomo-massa, di emozione privata-emozione condivisa, di consenso. Nello spettacolo il comizio è affidato al personaggio di una trans e dunque diventa ancora una volta terreno di appropriazione di identità, cosa che di fatto esiste anche nel testo”.

Lavori con Eva Robin’s dal ’93, dai tempi de La voce umana di Cocteau: cosa c’è alla base di questo felice sodalizio artistico?

“Non sono uno che sente di avere una compagnia. Forse perché faccio cose diverse non ho il concetto del gruppo. Con Eva credo che si sia stabilito un rapporto di fiducia soprattutto perché è una bravissima attrice, e le recensioni lo confermano. Il linguaggio della Jelinek, ad esempio, le calza alla perfezione, soprattutto quando è ironico e c’è da dire che in Jackie e le altre poi la sua presenza rimanda proprio all’idea di essere attraverso l’abito, attraverso l’involucro”.

In autunno debutterà anche la terza produzione dedicata alla Jelinek di cui firmi ancora la regia. Cosa ci puoi anticipare?

“Un pezzo per Sport si ispira alla pièce Sport – Un pezzo che è stata rappresentata una sola volta a Vienna in una allestimento spettacolare. Il tema di questo lavoro è la massa ossessionata dal culto del corpo e dell’immagine. Ma si tratta soprattutto di un testo incredibile: sulla carta risulta quasi illeggibile, ostico, ma scomponendolo si scoprono quali sensibilità e genialità ci siano dietro. La Jelinek (alla cui produzione teatrale l’Emilia Romagna, a dicembre, dedicherà un’ampia rassegna, il Focus Festival Jelinek diretto da Elena Di Gioia, ndr) non è paragonabile a nessuna altro autore e mi piace perché non dà asserzioni bensì punti di vista. Ci dice semplicemente: io penso questo”.

RENZO FRANCABANDERA | E’ disperatamente bella l’Italia. e le sue passioni piu’ antiche, coltivate in territori che sono scenari fantastici, scenografie naturali che davvero nulla altro hanno da richiedere per donare l’emozione del teatro. E’ cosi’ dalla Sicilia alla Valtellina, da Siracusa a Teglio, localita’ fra Sondrio e Bormio dove da sei anni, d’estate, si respira la passione per la scena. Sono passati sei anni. E anche quest’anno, da quel lontano 2009, ha preso il via venerdì 1 e si prolunghera’ fino a mercoledì 13 agosto, con appuntamenti teatrali e musicali nelle valli e nei rifugi, sentieri d’arte e di storia e percorsi di gusto, coinvolgendo numerosi comuni della Valtellina.

RENZO FRANCABANDERA | E’ disperatamente bella l’Italia. e le sue passioni piu’ antiche, coltivate in territori che sono scenari fantastici, scenografie naturali che davvero nulla altro hanno da richiedere per donare l’emozione del teatro. E’ cosi’ dalla Sicilia alla Valtellina, da Siracusa a Teglio, localita’ fra Sondrio e Bormio dove da sei anni, d’estate, si respira la passione per la scena. Sono passati sei anni. E anche quest’anno, da quel lontano 2009, ha preso il via venerdì 1 e si prolunghera’ fino a mercoledì 13 agosto, con appuntamenti teatrali e musicali nelle valli e nei rifugi, sentieri d’arte e di storia e percorsi di gusto, coinvolgendo numerosi comuni della Valtellina. ANDREA CIOMMIENTO | Il teatro è sempre occasione per rifondare il senso sociale di appartenenza di una comunità. Collinarea Festival si è consacrato da quest’anno motore essenziale e simbolo di questa tensione.

ANDREA CIOMMIENTO | Il teatro è sempre occasione per rifondare il senso sociale di appartenenza di una comunità. Collinarea Festival si è consacrato da quest’anno motore essenziale e simbolo di questa tensione. ANDREA CIOMMIENTO | Luna Park è la testimonianza solitaria di un Don Chisciotte disperso e circondato da architetture senza umanità simbolo della desolazione della provincia italiana. Il monologo delle Vie del Fool, ospite a Collinarea Festival 2014, racconta le geometrie di palazzine e tangenziali dimesse che racchiudono l’esistenza di un uomo in scena in compagnia della luce elettrica, unica presenza “umana” tra strade vuote e notti senza sonno. Sarà il sogno a farlo da padrone, il sogno nella ricerca di Dio o degli Alieni, il sogno che alimenta gli ultimi brandelli di immaginazione come ripetizione alterata dei suoi vissuti, a volte troppo carichi di aspettiva, a volte incisivi e capaci di portarci nel suo mondo immaginato.

ANDREA CIOMMIENTO | Luna Park è la testimonianza solitaria di un Don Chisciotte disperso e circondato da architetture senza umanità simbolo della desolazione della provincia italiana. Il monologo delle Vie del Fool, ospite a Collinarea Festival 2014, racconta le geometrie di palazzine e tangenziali dimesse che racchiudono l’esistenza di un uomo in scena in compagnia della luce elettrica, unica presenza “umana” tra strade vuote e notti senza sonno. Sarà il sogno a farlo da padrone, il sogno nella ricerca di Dio o degli Alieni, il sogno che alimenta gli ultimi brandelli di immaginazione come ripetizione alterata dei suoi vissuti, a volte troppo carichi di aspettiva, a volte incisivi e capaci di portarci nel suo mondo immaginato. RENZO FRANCABANDERA | Un festival di arti performative fuori dalla citta’. Transfrontaliero per vocazione. Meina, bellissima localita’ in provincia di Novara, sul Lago Maggiore, ha ospitato fra fine giugno e luglio la seconda edizione del Villaggio d’artista, una residenza comunitaria per artisti, uno spazio di convivenza sociale e naturalistica, occasione di performance live, danze site specific, incontri formativi con gli artisti in residenza e attività ludico-educative organizzata dall’Associazione LIS lab Performing Arts, con la direzione artistica di Antonella Cirigliano.

RENZO FRANCABANDERA | Un festival di arti performative fuori dalla citta’. Transfrontaliero per vocazione. Meina, bellissima localita’ in provincia di Novara, sul Lago Maggiore, ha ospitato fra fine giugno e luglio la seconda edizione del Villaggio d’artista, una residenza comunitaria per artisti, uno spazio di convivenza sociale e naturalistica, occasione di performance live, danze site specific, incontri formativi con gli artisti in residenza e attività ludico-educative organizzata dall’Associazione LIS lab Performing Arts, con la direzione artistica di Antonella Cirigliano. LAURA NOVELLI | “La vita in prigione è dura/ Carcerati senza scrupoli e senza paura/ Il coraggio per primo e poi amico ti stimo / Tra le sbarre si sente il calore / Poi si passa all’orrore / L’orrore che uccide /L’orrore che decide / L’orrore che graffia la vita che passa/ Penso alla mia vita / Una vita sprecata / La giustizia ingannata / Una vita dannata /Per salvare l’onore / Seminare il terrore /Ma il mio tempo è finito / E mi sono pentito / Voglio ricominciare / Voglio dimenticare/ Far capire al mondo / di non sbagliare / di seguire esempi giusti […]”. Non sono parole tratte da opere di intellettuali e scrittori celebri bensì – più semplicemente – le parole di un rap sul tema carcerario che, circa due anni fa, hanno scritto alcuni ragazzi di dodici/tredici anni, oggi miei ex-allievi, in occasione del concorso “Conoscere il carcere” promosso nelle scuole medie inferiori e superiori della Penisola dal Ministero della Giustizia, in sinergia con il MIUR. Concorso tra l’altro vinto, ex-equo con un liceo romano, proprio dalla mia ex classe con questo testo “Voglio ricominciare” e con un altro rap, “Oltre le sbarre”, anch’esso sugellato da una chiosa significativa (“nel futuro io ci credo/ se chiuso gli occhi lo vedo/ la cosa più importante/ da pensare è che/ nella vita si può sbagliare”), entrambi musicati artigianalmente e cantati dai ragazzi stessi.

LAURA NOVELLI | “La vita in prigione è dura/ Carcerati senza scrupoli e senza paura/ Il coraggio per primo e poi amico ti stimo / Tra le sbarre si sente il calore / Poi si passa all’orrore / L’orrore che uccide /L’orrore che decide / L’orrore che graffia la vita che passa/ Penso alla mia vita / Una vita sprecata / La giustizia ingannata / Una vita dannata /Per salvare l’onore / Seminare il terrore /Ma il mio tempo è finito / E mi sono pentito / Voglio ricominciare / Voglio dimenticare/ Far capire al mondo / di non sbagliare / di seguire esempi giusti […]”. Non sono parole tratte da opere di intellettuali e scrittori celebri bensì – più semplicemente – le parole di un rap sul tema carcerario che, circa due anni fa, hanno scritto alcuni ragazzi di dodici/tredici anni, oggi miei ex-allievi, in occasione del concorso “Conoscere il carcere” promosso nelle scuole medie inferiori e superiori della Penisola dal Ministero della Giustizia, in sinergia con il MIUR. Concorso tra l’altro vinto, ex-equo con un liceo romano, proprio dalla mia ex classe con questo testo “Voglio ricominciare” e con un altro rap, “Oltre le sbarre”, anch’esso sugellato da una chiosa significativa (“nel futuro io ci credo/ se chiuso gli occhi lo vedo/ la cosa più importante/ da pensare è che/ nella vita si può sbagliare”), entrambi musicati artigianalmente e cantati dai ragazzi stessi.

RENZO FRANCABANDERA | Arriva alle battute finali, ma anche quest’anno ha saputo guadagnarsi un seguito di pubblico, critica e riferimenti internazionali di primo piano. Parliamo di Teatro a Corte, festival piemontese con un suo specifico assai particolare, svolgendosi per gran parte nelle meravigliose ambientazioni delle dimore sabaude. Da anni la proposta di questa rassegna è un mélange di teatro-danza-arti performative e nouveau cinque che non ha eguali in Italia e che propone agli spettatori uno sguardo originalissimo sulle evoluzioni meno tradizionali dei linguaggi scenici. Lontano da roboanti tromboni della prosa, dai soliti nomi noti e dall’asfittico giro fatto dei soliti quattro-cinque registi-star internazionali che approdano in Italia, il Festival ogni anno stringe un legame con una nazione diversa e in una logica di valorizzazione reciproca del patrimonio di conoscenze e di proposte eterodosse, ospita il meglio delle nuove proposte dell’arte performativa.

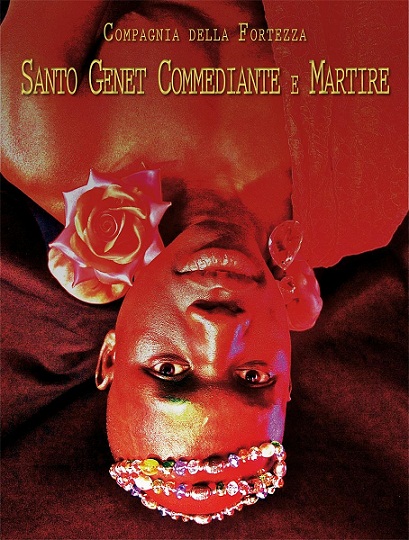

RENZO FRANCABANDERA | Arriva alle battute finali, ma anche quest’anno ha saputo guadagnarsi un seguito di pubblico, critica e riferimenti internazionali di primo piano. Parliamo di Teatro a Corte, festival piemontese con un suo specifico assai particolare, svolgendosi per gran parte nelle meravigliose ambientazioni delle dimore sabaude. Da anni la proposta di questa rassegna è un mélange di teatro-danza-arti performative e nouveau cinque che non ha eguali in Italia e che propone agli spettatori uno sguardo originalissimo sulle evoluzioni meno tradizionali dei linguaggi scenici. Lontano da roboanti tromboni della prosa, dai soliti nomi noti e dall’asfittico giro fatto dei soliti quattro-cinque registi-star internazionali che approdano in Italia, il Festival ogni anno stringe un legame con una nazione diversa e in una logica di valorizzazione reciproca del patrimonio di conoscenze e di proposte eterodosse, ospita il meglio delle nuove proposte dell’arte performativa. FRANCESCA GIULIANI | Il festival è appena finito. Volterra ancora una volta è stata incontro, apertura, reclusione, separazione. Le contraddizioni di un evento che ha luogo fra la città e il carcere, che coinvolge la cittadinanza (e gli appassionati che vengono sempre numerosi da fuori) e la parte della città separata dalle mura di cinta della vecchia fortezza, ora carcere; e Armando Punzo, combattivo trait-d’union fra il dentro e il fuori. Lo abbiamo intervistato alla fine della rassegna teatrale conclusasi in questi giorni.

FRANCESCA GIULIANI | Il festival è appena finito. Volterra ancora una volta è stata incontro, apertura, reclusione, separazione. Le contraddizioni di un evento che ha luogo fra la città e il carcere, che coinvolge la cittadinanza (e gli appassionati che vengono sempre numerosi da fuori) e la parte della città separata dalle mura di cinta della vecchia fortezza, ora carcere; e Armando Punzo, combattivo trait-d’union fra il dentro e il fuori. Lo abbiamo intervistato alla fine della rassegna teatrale conclusasi in questi giorni.