RENZO FRANCABANDERA | L’impegno dei giovani di Punta Corsara alla ricerca di una loro cifra originale prosegue senza inciampi, e dopo il Monsignor de Pourcegnac presentato ormai tre anni fa al Napoli Teatro Festival, il Petitoblok, che aveva debuttato a Castiglioncello l’estate scorsa e andato in scena in questi giorni all’Elfo di Milano, rappresenta un ulteriore tassello che chiarisce due questioni sulla strada presa dal gruppo.

RENZO FRANCABANDERA | L’impegno dei giovani di Punta Corsara alla ricerca di una loro cifra originale prosegue senza inciampi, e dopo il Monsignor de Pourcegnac presentato ormai tre anni fa al Napoli Teatro Festival, il Petitoblok, che aveva debuttato a Castiglioncello l’estate scorsa e andato in scena in questi giorni all’Elfo di Milano, rappresenta un ulteriore tassello che chiarisce due questioni sulla strada presa dal gruppo.

La prima riguarda il tema drammaturgico: l’intersezione di riferimenti che fanno da ispirazione-pretesto e da cui il lavoro prende il nome, si colloca entro un’indagine più ampia sul senso della commedia nel teatro oggi. Se l’impianto narrativo rimane fedele ai canoni della struttura tradizionale il tentativo nuovo e di natura più “semiotica” è quello di non abbandonare mai una riflessione sul teatro e sui suoi elementi fondanti: la maschera, il personaggio, gli elementi artigianali tipici del territorio in cui Punta Corsara nasce, riletti con intelligenza e capacità di innovazione.

Non ci troviamo di fronte dunque a sgradevoli riletture in salsa fusion di ricette tradizionali, con spezie esotiche e impiattamenti scenicamente roboanti. Anzi. La vicenda narrata è quella di due maschere/personaggi della tradizione, Pulcinella e Felice Sciosciammocca, protagonisti il primo della commedia dell’arte e il secondo di quella rilettura tardo Ottocentesca e di inizio Novecento della commedia che fece poi la fortuna di interpreti del grande schermo del calibro di Totò, Peppino de Filippo ecc. La loro presenza risulta talmente ingombrante ad un presunto innovatore del teatro, teorico del medesimo come luogo della finzione, che costui, come novello Faust, stringe un accordo con La Morte per eliminare le due figurine.

Attorno a questa serie di tentativi che saranno senza esito, si costruisce la vicenda comica e nel complesso ben interpretata di Petitoblok, con la vittoria delle due maschere della tradizione in un’escalation di vicende grottesche in cui ci sarà spazio per un’automa che, come in Blade Runner ma senza tutto quel corredo fantascientifico, sedurrà uno dei protagonisti, sfuggendo alle grinfie del suo Mangiafuoco.

C’è una povertà di cui Peter Brook sarebbe andato fiero, pochi bastoni a delimitare, dal punto di vista scenografico, la vita e la morte, il dentro e il fuori, e che diventano nel finale impalcatura per ricreare uno spazio di teatro nel teatro.

Il corredo musicale è una chicca di raffinatezza melange, con riletture per mandolino di celebri brani di musica classica.

Della fruizione di questo spettacolo, visto alcuni giorni fa, resta una sensazione di vitalità. E’ una messa in scena vivace, non rivoluzionaria ma neanche ascrivibile all’esercizio di stile tout court. E’ un impegno concreto a realizzare un atto creativo necessario quello a cui lo spettatore viene chiamato ad assistere, in cui gli attori lavorano come personaggi e come persone a dichiarare l’immortalità del carattere archetipico della forma culturale tradizionale di un territorio.

E se è vero che, ancor prima di Plauto e di Aristofane e certamente anche prima, il genere della Satura consentiva quella generale riflessione sulle corde dell’allegria dell’accadimento sociale e di quanto della società si riflette sulla scena, questa drammaturgia, che è antinaturalistica di per se stessa per argomento e interpretazione, ci lascia due tre questioni interessanti in tasca. Innanzitutto una chiara memoria di quello cui si è assistito. Fosse un vino diremmo persistenza. Ricordarsi uno spettacolo, un programma tv, un atto creativo dopo alcuni giorni non è scontato. Dopo alcune settimane per la gran parte delle persone è spesso un esercizio quasi impossibile. Petitoblok invece si lascia ricordare.

In secondo luogo un sapore delicato ma non insipido, fiabesco, ma per pretesto. Il recitato ha un’attinenza con il popolare, con quello che potrebbe vedersi perfino in una recita amatoriale, ma ha la capacità di avere quel sapore pur essendo un gesto “professionale”. Perché? Perché il tema che evidentemente interessa il gruppo di lavoro di Punta Corsara è, a prescindere da ogni valutazione di merito artistico, quello di riuscire ad affermare il proprio messaggio in maniera agevole dal punto di vista comunicativo, limitando allo stretto necessario le sovrastrutture della formazione. Insomma si capisce che c’è Brook, ma senza saccenti ed estenuanti atti di pauperismo artistico fine a se stesso, risulta chiara la ricerca sul movimento biomeccanico e sul contributo della scuola russa del secolo scorso, ma senza che l’atto scenico si completi in un’estenuante dimostrazione laboratorial-sperimentale.

Di questo spettacolo potrebbe godere l’intellettuale che cerca i segni delle “presenze” e il ragazzo dal portato popolare e non addomesticato a nessuna somministrazione continuata di kriptonite teatrale. E quindi, tornando a casa, ci si chiede quante, fra le tante creazioni cui si assiste, hanno questa che a nostro avviso resta una caratteristica importante, che consente al teatro di esistere ancora e di essere meccanismo di dialogo e comunicazione nella società. Poche.

Sostenitori come siamo della semplicità come atto rivoluzionario, diamo a Petitoblok un attestato di merito. Non c’è nessuna vera novità che non porti dentro di sè il codice comunicativo con cui l’umanità si è fino ad oggi espressa: perfino la comunicazione a mezzo dispositivi mobili, contro ogni previsione di alcuni anni fa, avviene ancora con l’antico meccanismo della scrittura. Petitoblok è un piacevole lavoro di antichissima modernità.

Un servizio video di trmh24 che sintetizza l drammaturgia e propone alcune immagini dello spettacolo

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=03a_X1gnulI]

MARIA PIA MONTEDURO | Un concerto di Franco Battiato può essere letto da diverse angolazioni: i testi, le musiche, il suo interloquire con il pubblico. E ancora: la chiave mistica, quella filosofica, le canzoni di denuncia impegnate socialmente e politicamente, i brani di ricerca sperimentale. Nella tournée che il maestro catanese sta svolgendo in tutta Italia per presentare, anche, il suo ultimo lavoro “Apriti Sesamo” c’è tutto questo. All’Auditorium della Conciliazione di Roma quattro serate di “tutto esaurito” (come si diceva un tempo…) per un pubblico che va dagli 0 ai 99 anni, di appassionati, di fan, di estimatori di un autore che non finisce di aver voglia di ricercare nuove strade e nel contempo di parlare di temi, forse, obsoleti: la spiritualità, una fede aperta e non dogmatica, la ricerca dell’io interiore, la reincarnazione. E per parlare di tutto ciò l’orizzonte culturale di Battiato spazia dalla tradizione araba a Dante Alighieri, dall’autore seicentesco Stefano Landi e Santa Teresa d’Avila, da Gluck e Rimsky-Korsakov… Ma rivisitando tutto a proprio modo, con il contributo sempre presente del filosofo corregionale Manlio Sgalambro.

MARIA PIA MONTEDURO | Un concerto di Franco Battiato può essere letto da diverse angolazioni: i testi, le musiche, il suo interloquire con il pubblico. E ancora: la chiave mistica, quella filosofica, le canzoni di denuncia impegnate socialmente e politicamente, i brani di ricerca sperimentale. Nella tournée che il maestro catanese sta svolgendo in tutta Italia per presentare, anche, il suo ultimo lavoro “Apriti Sesamo” c’è tutto questo. All’Auditorium della Conciliazione di Roma quattro serate di “tutto esaurito” (come si diceva un tempo…) per un pubblico che va dagli 0 ai 99 anni, di appassionati, di fan, di estimatori di un autore che non finisce di aver voglia di ricercare nuove strade e nel contempo di parlare di temi, forse, obsoleti: la spiritualità, una fede aperta e non dogmatica, la ricerca dell’io interiore, la reincarnazione. E per parlare di tutto ciò l’orizzonte culturale di Battiato spazia dalla tradizione araba a Dante Alighieri, dall’autore seicentesco Stefano Landi e Santa Teresa d’Avila, da Gluck e Rimsky-Korsakov… Ma rivisitando tutto a proprio modo, con il contributo sempre presente del filosofo corregionale Manlio Sgalambro. ANTONELLA POLI | Parigi festeggia gli 850 anni di uno dei suoi simboli più amati, la cattedrale di Notre Dame, e la Scala rende omaggio ancora una volta a Roland Petit mettendo in scena uno dei suoi balletti più «letterari», Notre Dame de Paris, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo.

ANTONELLA POLI | Parigi festeggia gli 850 anni di uno dei suoi simboli più amati, la cattedrale di Notre Dame, e la Scala rende omaggio ancora una volta a Roland Petit mettendo in scena uno dei suoi balletti più «letterari», Notre Dame de Paris, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. VINCENZO SARDELLI | Un viaggio attraverso cinquant’anni di musica italiana, per raccontare l’animo umano e il suo bisogno d’amore. “Incisioni”, di e con Danio Manfredini, unica tappa lombarda del 2013 sabato 16 febbraio a Corsico, è un percorso fatto di versi, danze solitarie, immagini e schizzi monocromi proiettati su un velo. Ma “Incisioni è soprattutto musica, canzoni eseguite dal vivo, dalle tonalità livide e graffianti, roche e biascicanti.

VINCENZO SARDELLI | Un viaggio attraverso cinquant’anni di musica italiana, per raccontare l’animo umano e il suo bisogno d’amore. “Incisioni”, di e con Danio Manfredini, unica tappa lombarda del 2013 sabato 16 febbraio a Corsico, è un percorso fatto di versi, danze solitarie, immagini e schizzi monocromi proiettati su un velo. Ma “Incisioni è soprattutto musica, canzoni eseguite dal vivo, dalle tonalità livide e graffianti, roche e biascicanti. LAURA NOVELLI | Provo sempre un certo entusiasmo quando mi trovo a dover scrivere di nuova drammaturgia. In questo caso, poi, l’entusiasmo si lega a una nota di personali affetto e ammirazione visto che i tre giovani autori in oggetto, Maria Teresa Berardelli, Niccolò Matcovich e Carlotta Corradi, sono stati tutti e tre allievi dell’Officina teatrale/Cantiere di scrittura e collaudo diretto da Rodolfo di Giammarco al Belli: palestra di allenamento alla parola teatrale e alle scritture per la scena alla quale per molti anni ho collaborato con lezioni (ma preferisco dire incontri) sulla storia e la teoria della drammaturgia.

LAURA NOVELLI | Provo sempre un certo entusiasmo quando mi trovo a dover scrivere di nuova drammaturgia. In questo caso, poi, l’entusiasmo si lega a una nota di personali affetto e ammirazione visto che i tre giovani autori in oggetto, Maria Teresa Berardelli, Niccolò Matcovich e Carlotta Corradi, sono stati tutti e tre allievi dell’Officina teatrale/Cantiere di scrittura e collaudo diretto da Rodolfo di Giammarco al Belli: palestra di allenamento alla parola teatrale e alle scritture per la scena alla quale per molti anni ho collaborato con lezioni (ma preferisco dire incontri) sulla storia e la teoria della drammaturgia. Anzi, il teatro, tanto più se nuovo e giovane, deve avere necessariamente la forza di disarcionare pensieri ed emozioni. Deve coglierci impreparati. Deve saperci regalare una visione sempre “altra” rispetto alla realtà, sempre in fuga da ciò che appare scontato o normale. E sono quanto mai convinta che questi tre testi abbiano la capacità di farlo. Le note psicologiche della scrittura di Maria Teresa, minuziosa scandagliatrice delle relazioni interpersonali e dell’oscurità dell’animo umano diplomatasi come attrice all’Accademia Silvio D’Amico e già autrice di “Studio per un teatro clinico”, “Il paese delle ombre”, “Il signor P”, sembrano una danza dei non detti e dei sospesi atta a rivelare (forse) la verità di certi incontri (

Anzi, il teatro, tanto più se nuovo e giovane, deve avere necessariamente la forza di disarcionare pensieri ed emozioni. Deve coglierci impreparati. Deve saperci regalare una visione sempre “altra” rispetto alla realtà, sempre in fuga da ciò che appare scontato o normale. E sono quanto mai convinta che questi tre testi abbiano la capacità di farlo. Le note psicologiche della scrittura di Maria Teresa, minuziosa scandagliatrice delle relazioni interpersonali e dell’oscurità dell’animo umano diplomatasi come attrice all’Accademia Silvio D’Amico e già autrice di “Studio per un teatro clinico”, “Il paese delle ombre”, “Il signor P”, sembrano una danza dei non detti e dei sospesi atta a rivelare (forse) la verità di certi incontri ( ALESSANDRO GUALANDRIS | Come ogni presentazione Sony, anche quella riguardante la Playstation 4, avvenuta a New York mercoledì 20 febbraio, è stata un evento che ha bloccato il mondo video ludico per tutta la sua durata. Seguito in diretta streaming da oltre due milioni di persone, Andrew House, presidente Sony Computer Entertainment, ha dichiarato “Crediamo che Playstation 4 rappresenti il passaggio per ripensare la console”. Giustamente il mondo delle console è cambiato, rispetto al lontano 1994, anno d’uscita della prima gloriosa Playstation. Allora, Sony, riscrisse il concetto d’intrattenimento in pixel, cambiando per sempre la vita dei video-giocatori da divano.

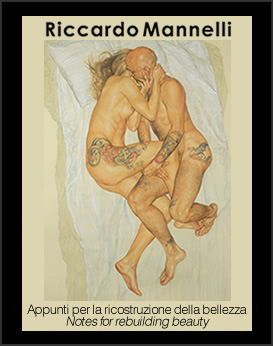

ALESSANDRO GUALANDRIS | Come ogni presentazione Sony, anche quella riguardante la Playstation 4, avvenuta a New York mercoledì 20 febbraio, è stata un evento che ha bloccato il mondo video ludico per tutta la sua durata. Seguito in diretta streaming da oltre due milioni di persone, Andrew House, presidente Sony Computer Entertainment, ha dichiarato “Crediamo che Playstation 4 rappresenti il passaggio per ripensare la console”. Giustamente il mondo delle console è cambiato, rispetto al lontano 1994, anno d’uscita della prima gloriosa Playstation. Allora, Sony, riscrisse il concetto d’intrattenimento in pixel, cambiando per sempre la vita dei video-giocatori da divano. RENZO FRANCABANDERA | Appassionati di disegno in Italia penso non ne esistano che non abbiano amato la grottesca capacità di Riccardo Mannelli di raccontare, con ininterrottamente crudele realismo, il tempo in cui viviamo.

RENZO FRANCABANDERA | Appassionati di disegno in Italia penso non ne esistano che non abbiano amato la grottesca capacità di Riccardo Mannelli di raccontare, con ininterrottamente crudele realismo, il tempo in cui viviamo. MARCELLA MANNI | In mostra fino al 2 giugno a Modena una selezione di lavori di Nam June Paik.

MARCELLA MANNI | In mostra fino al 2 giugno a Modena una selezione di lavori di Nam June Paik. CLAUDIO FACCHINELLI | Non è facile definire il genere (musicale, teatrale, coreutico?) di ciò che si è visto l’11 febbraio scorso nella sala grande del teatro Franco Parenti di Milano. Ma è proprio questa polivalenza che qualifica l’evento.

CLAUDIO FACCHINELLI | Non è facile definire il genere (musicale, teatrale, coreutico?) di ciò che si è visto l’11 febbraio scorso nella sala grande del teatro Franco Parenti di Milano. Ma è proprio questa polivalenza che qualifica l’evento. In questo incrocio di linguaggi espressivi, in un orchestrato disordine, punteggiato dalle incursioni sul palcoscenico di una masnada di folletti (le giovanissime allieve della scuola di danza Arté), si inseriva il gesto asciutto e rigoroso di Piera Principe, danzatrice già distrutta da un incidente e risorta alla danza, in improvvisazioni col contrabbasso di Michele Anelli e col pianoforte – percosso, più che suonato – di Enrico Intra, mentre la voce sensuale di Sara Donzelli restituiva, per immagini e sensazioni, la storia di Piera.

In questo incrocio di linguaggi espressivi, in un orchestrato disordine, punteggiato dalle incursioni sul palcoscenico di una masnada di folletti (le giovanissime allieve della scuola di danza Arté), si inseriva il gesto asciutto e rigoroso di Piera Principe, danzatrice già distrutta da un incidente e risorta alla danza, in improvvisazioni col contrabbasso di Michele Anelli e col pianoforte – percosso, più che suonato – di Enrico Intra, mentre la voce sensuale di Sara Donzelli restituiva, per immagini e sensazioni, la storia di Piera.