CLARISSA VERONICO | Ancora mi capitava di chiedermi cosa è teatro e cosa non lo è. Un tormentone tutto mio e nel difficile compito di dissimularlo, soprattutto agli spettatori che invece si pongono proprio altre domande e che io, proprio io, avrei invece il compito di stimolare a vederlo il teatro, in giorni strani, in mezzo alla settimana, fuori orario, a biglietto ridotto, a biglietto di cortesia, in coppia, in gruppo, attraverso newsletter, partecipazioni a eventi fb, sorprese regalo e tutta una stimolazione dell’offerta già antica, che proprio non ce la fa a stare al passo con la complessità delle ragioni e delle necessità che mi spingerebbero a dire un semplice “vieni”, proprio così, alla seconda persona singolare. “Vieni tu”, che non c’è più un gruppo, una comunità, una collettività. Che di quello abbiamo parlato e ragionato tanto e potremmo farlo ancora per anni, ma adesso vieni tu e basta, che si sta bene e che comunque dopo ne possiamo parlare.

CLARISSA VERONICO | Ancora mi capitava di chiedermi cosa è teatro e cosa non lo è. Un tormentone tutto mio e nel difficile compito di dissimularlo, soprattutto agli spettatori che invece si pongono proprio altre domande e che io, proprio io, avrei invece il compito di stimolare a vederlo il teatro, in giorni strani, in mezzo alla settimana, fuori orario, a biglietto ridotto, a biglietto di cortesia, in coppia, in gruppo, attraverso newsletter, partecipazioni a eventi fb, sorprese regalo e tutta una stimolazione dell’offerta già antica, che proprio non ce la fa a stare al passo con la complessità delle ragioni e delle necessità che mi spingerebbero a dire un semplice “vieni”, proprio così, alla seconda persona singolare. “Vieni tu”, che non c’è più un gruppo, una comunità, una collettività. Che di quello abbiamo parlato e ragionato tanto e potremmo farlo ancora per anni, ma adesso vieni tu e basta, che si sta bene e che comunque dopo ne possiamo parlare.

Ma per mettere in ordine le cose riepilogo. Un non più giovane attore-performer-musicista-tecnico, un amico sopratutto, mi invita a vedere “Pietre blue’s”. Siamo ancora nel sottoscala di un’associazione, siamo ancora in venti, si possono mangiare polpette marocchine con un bicchiere di vino e c’è lui, che per la cronaca è Nicola Eboli, con una sedia, una tinozza e una chitarra. Pietre inizia come una specie di flusso di parole, c’è Ulisse forse di mezzo, ci sono sicuramente delle sirene ammaliatrici e Circe, c’è molta Grecia e molto mare, e ci sono tante parole che non riescono a comporre nella mia testa un unico filo conduttore. C’è soprattutto una chitarra, ogni tanto la prende e suona. La suona bene, a tratti canta. Poi eccolo un momento di teatro. Piedi nell’acqua della tinozza, un mazzolino di fiori in mano e un addio o un arrivederci struggente e comico. Pietre finisce. Ulisse se ne è andato ubriaco e non aveva voglia di tornare a nessuna pietrosa Itaca. L’atmosfera è serena, calda, peccato che non si possa fumare altrimenti saremmo davvero in Grecia. Mi chiedo se è teatro. A guardarmi intorno direi che me lo chiedo solo io, perché i venti spettatori presenti erano semplicemente lì in quell’atto. Mi viene in mente che forse è blues, forse è jazz o è rock and roll. Poi ricordo frammenti di un viaggio greco. Da poco avevo letto il libro di Vinicio Capossela, Tefteri, e girando per le strade di Lefkada aveva cercato con un’ottima guida un locale dove si suonasse Rebetiko. Anche lì c’era un bar e questa strana musica di nostalgia, rabbia e periferia. Poi per tutta l’estate la mia guida aveva stretto amicizia con ristoratori e baristi da isola, quelli che a novembre tornano ad Atene e fanno tutta un’altra vita e che nei bar per turisti ti sparano la musica pop. Appena gli nominava il Rebetiko lo abbracciavano e gli offrivano da bere e dicevano, in greco inglese italiano, che quello è il vero rock.

Ecco Pietre mi ha fatto pensare al rebetiko. Anche lì per ascoltarlo si scende in un sottoscala, si beve vino, e si sta lenti lenti ad aspettare un’emozione che dipende da te. Che musica è? Io non lo so dire. Che teatro è? Teatro rebetiko d’occidente forse.

Altro giro altro bar. Trovo il neonato collettivo L.E.S.O (all’anagrafe gli attori Leoci, Eboli, Stella, Ocelli) in “Parvemi udire uno sparo”. Stretti stretti in una saletta annessa a bar in voga nella città vecchia 4 attori in accappatoio sono incorniciati nel più classico esercizio da teatro generazionale: provare Shakespeare. Tra battute, improvvisazioni e finti litigi, ognuno ha il suo pezzo ben fatto. C’è Otello e il suo rimando a una fidanzata un po’ leggera, c’è Riccardo in occhiali da sole, Amleto e le sue noie. Sono bravi, Francesco Ocelli veramente molto bravo. Si ride di gusto, si segue bene, e poi a sorpresa parte un mimato e esilarante “ Stai, stella stai su di me” di Umberto Tozzi ed è l’apoteosi. Si può fare solo in un bar forse un teatro così, mi chiedo nel solito tormentone. Ne sono quasi sicura perché qui il pubblico gli sta addosso. Gli attori lo sentono respirare, devono chiedere permesso tra le sedie per fare qualche movimento di scena, devono chiedere al barista di accendere le luci di sala per parlare con le persone. Ma le persone non lo sanno. Stanno semplicemente lì.

Poi a teatro ci vado veramente. Nel teatro che è anche un po’ mio. Al Nuovo Teatro Abeliano c’è “In fondo agli occhi” di Berardi Casolari. Con Gianfranco Berardi avevo parlato tanto dei bar e della loro ricerca in giro per l’Italia a sentire storie, conoscere persone, chiedersi cosa pensano e cosa vedono. “In fondo agli occhi” è nato così, in giro per l’Italia due anni e ne ha conservato la storia di Italia e Tiresia e del loro micro-macro cosmo italiano e perso. Di quei bar sulla scena non c’è quasi più niente. Una scelta di Cesar Brie che ne ha curato la regia e che è meno fissato di noi con i giri da caffè corretti forse. Ma dei bar c’è la rabbia, le bugie, i dubbi, le paure. Dei bar c’è il tutti e il nessuno. C’è l’io in prima persona, il loro che stanno fuori, il noi che viviamo la stessa condizione. E di teatro c’è soprattutto un piacere dello sgaruppamento, della non confezione, dell’imperfezione a favore di una verità più profonda, di una domanda senza risposta, di una contraddizione. C’è la poesia, la provocazione diretta, la ripetizione a tratti. Alla seconda replica dello spettacolo, quando già tra il pubblico non ci sono più gli amici pugliesi di Berardi che approfittano delle poche repliche regionali per fare centinaia di chilometri in lunghezza, gli applausi sono lunghissimi e sentiti. Sono spettatori normali. Non un critico né un teatrante. Gente della parrocchia vicina, gente del quartiere, gente chiamata una per una con quel “vieni tu” . Che teatro è? Bah, quello che sta in fondo agli occhi, che sta fuori dalle regole, anche fuori dal marketing e che ti permette di essere lì, con lui e con te.

CARIBALDI | Si fa un gran parlare in questi giorni di Fabio Volo, soprattutto da quando è stato ospitato nelle pagine del Corriere della sera. Per molti è un’onta, uno sgarbo, un’offesa ai “dotti, medici e sapienti”. L’ex fornaio ha venduto circa sette milioni di copie e credo sia questo il solo dato interessante sul quale dovremmo effettivamente riflettere. Sono forse tutti dei superficiali semianalfabeti e dal cervello fuso i suoi lettori? Non lo credo. Per di più non c’è stata la stessa reazione a casi simili: tutti a parlare di Volo, ma ci sono anche i libri di Moccia, quelli di Walter Veltroni (con relativa recensione entusiasta dell’allora direttore Gianni Riotta sull’inserto domenicale del Sole24ore) o la raccolta di poesie dall’enigmatico titolo I fiori sul parabrezza di Silvana Giacobini per aggiungere esempi recenti. Ma sono in pochi ad essersi realmente adontati. Erano forse opere di altro calibro?

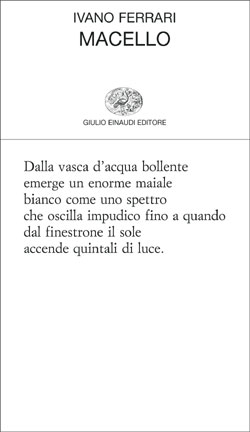

CARIBALDI | Si fa un gran parlare in questi giorni di Fabio Volo, soprattutto da quando è stato ospitato nelle pagine del Corriere della sera. Per molti è un’onta, uno sgarbo, un’offesa ai “dotti, medici e sapienti”. L’ex fornaio ha venduto circa sette milioni di copie e credo sia questo il solo dato interessante sul quale dovremmo effettivamente riflettere. Sono forse tutti dei superficiali semianalfabeti e dal cervello fuso i suoi lettori? Non lo credo. Per di più non c’è stata la stessa reazione a casi simili: tutti a parlare di Volo, ma ci sono anche i libri di Moccia, quelli di Walter Veltroni (con relativa recensione entusiasta dell’allora direttore Gianni Riotta sull’inserto domenicale del Sole24ore) o la raccolta di poesie dall’enigmatico titolo I fiori sul parabrezza di Silvana Giacobini per aggiungere esempi recenti. Ma sono in pochi ad essersi realmente adontati. Erano forse opere di altro calibro? Quindi, ripeto, cerchiamo noi per primi di interessarci di altro. Ci sono autori poco conosciuti che meritano attenzione. Un nome? Ivano Ferrai del quale Einaudi ha da poco pubblicato la quarta raccolta, La morte moglie. Mi viene in aiuto una frase di Antonio Moresco che appare sulla quarta di copertina: “Se non vivessimo in un paese di morti, questa voce dissonante ed unica non sarebbe solo una voce marginale intesa da pochi ma voce centrale della poesia italiana di questi anni”. Mi piacerebbe che Ferrari fosse conosciuto da coloro che leggono queste righe, ma credo (forse?) di sbagliarmi. Ed è un peccato. Ferrari, classe 1948, ha al suo attivo solo quattro raccolte: La franca sostanza del degrado, Macello, Rosso epistassi e la sopra menzionata. Poche righe non bastano per parlarne, sarebbe riduttivo. Nel mio piccolo mi limito a fornire solo spunti tratti dalla sua raccolta, a mio parere, più intensa: Macello. Questo detto senza nulla togliere alle altre. Credo, tuttavia, che questa raccolta, pubblicata nel 2004, nella sua liricità e verità intense, sia straordinaria. Poesia nella sua più alta accezione. È una piccola silloge dalla quale propagano una forza e un’energia lirica dirompenti. Siamo in un mattatoio –Ferrari ha lavorato per alcuni nel macello comunale della sua città natale, Mantova- e qui si svolge quella cruenta e spietata sopraffazione, violenza silenziosa e quotidiana dell’uomo sull’animale e di conseguenza dell’uomo sui suoi simili. Nella silloge è soprattutto dell’essere umano che si parla, della sua indifferenza, del suo protervo profanare, del suo istinto primordiale di sopraffazione e di indifferente cupidigia. Dentro –e non paiano retorici questi riferimenti- ci sono la Siria, la Palestina, la Cina, Quarto Oggiaro e Scampia, gli episodi di bullismo, la prepotenza del nostro vicino d’auto a un incrocio, il nostro camminare svelti a testa bassa per non fare tardi a un appuntamento. Detto con banalità, c’è la vita. E lascio a due sue poesie il compito di terminare:

Quindi, ripeto, cerchiamo noi per primi di interessarci di altro. Ci sono autori poco conosciuti che meritano attenzione. Un nome? Ivano Ferrai del quale Einaudi ha da poco pubblicato la quarta raccolta, La morte moglie. Mi viene in aiuto una frase di Antonio Moresco che appare sulla quarta di copertina: “Se non vivessimo in un paese di morti, questa voce dissonante ed unica non sarebbe solo una voce marginale intesa da pochi ma voce centrale della poesia italiana di questi anni”. Mi piacerebbe che Ferrari fosse conosciuto da coloro che leggono queste righe, ma credo (forse?) di sbagliarmi. Ed è un peccato. Ferrari, classe 1948, ha al suo attivo solo quattro raccolte: La franca sostanza del degrado, Macello, Rosso epistassi e la sopra menzionata. Poche righe non bastano per parlarne, sarebbe riduttivo. Nel mio piccolo mi limito a fornire solo spunti tratti dalla sua raccolta, a mio parere, più intensa: Macello. Questo detto senza nulla togliere alle altre. Credo, tuttavia, che questa raccolta, pubblicata nel 2004, nella sua liricità e verità intense, sia straordinaria. Poesia nella sua più alta accezione. È una piccola silloge dalla quale propagano una forza e un’energia lirica dirompenti. Siamo in un mattatoio –Ferrari ha lavorato per alcuni nel macello comunale della sua città natale, Mantova- e qui si svolge quella cruenta e spietata sopraffazione, violenza silenziosa e quotidiana dell’uomo sull’animale e di conseguenza dell’uomo sui suoi simili. Nella silloge è soprattutto dell’essere umano che si parla, della sua indifferenza, del suo protervo profanare, del suo istinto primordiale di sopraffazione e di indifferente cupidigia. Dentro –e non paiano retorici questi riferimenti- ci sono la Siria, la Palestina, la Cina, Quarto Oggiaro e Scampia, gli episodi di bullismo, la prepotenza del nostro vicino d’auto a un incrocio, il nostro camminare svelti a testa bassa per non fare tardi a un appuntamento. Detto con banalità, c’è la vita. E lascio a due sue poesie il compito di terminare:

CLARISSA VERONICO | Ancora mi capitava di chiedermi cosa è teatro e cosa non lo è. Un tormentone tutto mio e nel difficile compito di dissimularlo, soprattutto agli spettatori che invece si pongono proprio altre domande e che io, proprio io, avrei invece il compito di stimolare a vederlo il teatro, in giorni strani, in mezzo alla settimana, fuori orario, a biglietto ridotto, a biglietto di cortesia, in coppia, in gruppo, attraverso newsletter, partecipazioni a eventi fb, sorprese regalo e tutta una stimolazione dell’offerta già antica, che proprio non ce la fa a stare al passo con la complessità delle ragioni e delle necessità che mi spingerebbero a dire un semplice “vieni”, proprio così, alla seconda persona singolare. “Vieni tu”, che non c’è più un gruppo, una comunità, una collettività. Che di quello abbiamo parlato e ragionato tanto e potremmo farlo ancora per anni, ma adesso vieni tu e basta, che si sta bene e che comunque dopo ne possiamo parlare.

CLARISSA VERONICO | Ancora mi capitava di chiedermi cosa è teatro e cosa non lo è. Un tormentone tutto mio e nel difficile compito di dissimularlo, soprattutto agli spettatori che invece si pongono proprio altre domande e che io, proprio io, avrei invece il compito di stimolare a vederlo il teatro, in giorni strani, in mezzo alla settimana, fuori orario, a biglietto ridotto, a biglietto di cortesia, in coppia, in gruppo, attraverso newsletter, partecipazioni a eventi fb, sorprese regalo e tutta una stimolazione dell’offerta già antica, che proprio non ce la fa a stare al passo con la complessità delle ragioni e delle necessità che mi spingerebbero a dire un semplice “vieni”, proprio così, alla seconda persona singolare. “Vieni tu”, che non c’è più un gruppo, una comunità, una collettività. Che di quello abbiamo parlato e ragionato tanto e potremmo farlo ancora per anni, ma adesso vieni tu e basta, che si sta bene e che comunque dopo ne possiamo parlare.

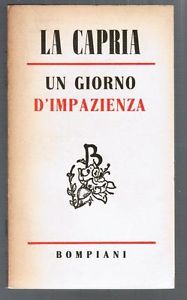

Pochi giorni dopo, però, in un’intervista rilasciata a Repubblica, La Capria ci dice di stare tranquilli perché non ha affatto intenzione di abbandonarci. Quindi quella lettera è uno scherzo? No, chiarisce lui, è solo una provocazione. È un modo per fare pubblicità ai suoi ultimi due libri e per annunciare l’uscita di quello sulla capitale. Ci tiene però a confermare il suo atteggiamento critico nei confronti dell’italiano che presta poca attenzione ai suoi romanzi. Dice che “alcuni hanno avuto molto successo come Ferito a morte o L’armonia perduta. Ma per gli altri siamo sulle 10 mila, massimo 20 mila copie vendute. Mentre in testa alle nostre classifiche ci sono libri che non valgono niente”. E su quest’ultima affermazione, come fare a dargli torto? Poi sostiene che la letteratura sia elitaria. E anche qui, dice forse una bugia? Non parliamo mica di pubblicazioni in generale, parliamo di letteratura, quella vera. Ed è realmente qualcosa di elitario, perché pochi sono in grado di apprezzarla davvero. Altrimenti dovremmo immaginare che chiunque abbia studiato fisica al liceo sia in grado di avvicinarsi al Bosone H da Premio Nobel. O che chiunque abbia iniziato a scrivere in prima elementare verso i 30 anni sia capace di partorire un ottimo romanzo. La Capria sfonda una porta aperta e fa bene a pronunciarsi in questi termini decisi. Dice che alla sua età, novant’anni, si può permettere di affermare certe cose, di dire come stanno i fatti. Anche se poi preferisce non fare nomi di bestseller negativi. Ma se non se lo può permettere lui di fare ‘sti nomi, con l’autorità del Maestro, con gli anni che consentono di scontentare qualcuno senza temere sensibili ripercussioni professionali, chi potrebbe azzardarsi?

Pochi giorni dopo, però, in un’intervista rilasciata a Repubblica, La Capria ci dice di stare tranquilli perché non ha affatto intenzione di abbandonarci. Quindi quella lettera è uno scherzo? No, chiarisce lui, è solo una provocazione. È un modo per fare pubblicità ai suoi ultimi due libri e per annunciare l’uscita di quello sulla capitale. Ci tiene però a confermare il suo atteggiamento critico nei confronti dell’italiano che presta poca attenzione ai suoi romanzi. Dice che “alcuni hanno avuto molto successo come Ferito a morte o L’armonia perduta. Ma per gli altri siamo sulle 10 mila, massimo 20 mila copie vendute. Mentre in testa alle nostre classifiche ci sono libri che non valgono niente”. E su quest’ultima affermazione, come fare a dargli torto? Poi sostiene che la letteratura sia elitaria. E anche qui, dice forse una bugia? Non parliamo mica di pubblicazioni in generale, parliamo di letteratura, quella vera. Ed è realmente qualcosa di elitario, perché pochi sono in grado di apprezzarla davvero. Altrimenti dovremmo immaginare che chiunque abbia studiato fisica al liceo sia in grado di avvicinarsi al Bosone H da Premio Nobel. O che chiunque abbia iniziato a scrivere in prima elementare verso i 30 anni sia capace di partorire un ottimo romanzo. La Capria sfonda una porta aperta e fa bene a pronunciarsi in questi termini decisi. Dice che alla sua età, novant’anni, si può permettere di affermare certe cose, di dire come stanno i fatti. Anche se poi preferisce non fare nomi di bestseller negativi. Ma se non se lo può permettere lui di fare ‘sti nomi, con l’autorità del Maestro, con gli anni che consentono di scontentare qualcuno senza temere sensibili ripercussioni professionali, chi potrebbe azzardarsi? MARIA PIA MONTEDURO | Thomas Bernhard tra il 1983 e il 1985 scrive “Il soccombente” (“Der Untergeher”), primo atto di una trilogia che lo scrittore austriaco compose dedicata alle arti (musica “Il soccombente” appunto, teatro “A colpi d’ascia” e pittura “Antichi maestri”). Nel romanzo in questione, ridotto a forma teatrale da Ruggero Cappuccio, un io narrante (Roberto Herlitzka) in un lungo e, per certi versi, estenuante flusso di memoria racconta il suo incontro al Mozarteum di Salisburgo, a un corso di interpretazione pianistica tenuto da Vladimir Horowitz, con il pianista Wertheimer e con Glenn Gould, universalmente riconosciuto come uno dei maggiori interpreti musicali del ‘900, se non dell’intera storia della musica. Il soccombente, colui che cede alle pressioni della vita, è Wertheimer, secondo la spietata, ma molto realistica definizione, che Gould darà del suo compagno di studi. Gould è un genio, vuole diventare (e ci riesce) un prolungamento dell’oggetto-pianoforte, non uno che suona il pianoforte, ma il pianoforte stesso, attaccato maniacalmente allo studio, alla ricerca della perfezione interpretativa.

MARIA PIA MONTEDURO | Thomas Bernhard tra il 1983 e il 1985 scrive “Il soccombente” (“Der Untergeher”), primo atto di una trilogia che lo scrittore austriaco compose dedicata alle arti (musica “Il soccombente” appunto, teatro “A colpi d’ascia” e pittura “Antichi maestri”). Nel romanzo in questione, ridotto a forma teatrale da Ruggero Cappuccio, un io narrante (Roberto Herlitzka) in un lungo e, per certi versi, estenuante flusso di memoria racconta il suo incontro al Mozarteum di Salisburgo, a un corso di interpretazione pianistica tenuto da Vladimir Horowitz, con il pianista Wertheimer e con Glenn Gould, universalmente riconosciuto come uno dei maggiori interpreti musicali del ‘900, se non dell’intera storia della musica. Il soccombente, colui che cede alle pressioni della vita, è Wertheimer, secondo la spietata, ma molto realistica definizione, che Gould darà del suo compagno di studi. Gould è un genio, vuole diventare (e ci riesce) un prolungamento dell’oggetto-pianoforte, non uno che suona il pianoforte, ma il pianoforte stesso, attaccato maniacalmente allo studio, alla ricerca della perfezione interpretativa.

ALESSANDRO MASTANDREA | Vi è mai capitato di consigliare a un turista smarrito nei dedali della vostra città un ristorantino tipico, sicuri del fatto vostro? Ebbene, per le insidiose vie dell’etere, “Che tempo che fa” è l’equivalente di quel ristorante, il luogo che qualsiasi agente dello spettacolo consiglierebbe all’artista desideroso di promuovere l’ultima fatica. Tutte e due le situazioni, in effetti, sono pur sempre legate al bisogno di soddisfare il proprio sostentamento. Certo, più che un oste, l’esile figura di Fabio Fazio richiama alla mente l’immagine del confessore, e il cubo dal quel conduce le proprie interviste quella del confessionale. E sebbene il colloquio con lui non brilli per riservatezza, e nemmeno garantisca il perdono da alcun peccato, la fila di fedeli verso quel particolare confessionale è molto lunga. In fondo la trasmissione condotta da Fazio è pur sempre il talk italiano di maggior successo, una delle poche punte di diamante rimaste alla Rai, e promuovere lì l’ultima fatica equivale a una vera e propria investitura. Ciò nonostante, non tragga in inganno quell’aria sorniona da curato di provincia: al suo capezzale si arriva solo se meritevoli di considerazione. Perché pochi sono i chiamati, ma ancor meno gli eletti.

ALESSANDRO MASTANDREA | Vi è mai capitato di consigliare a un turista smarrito nei dedali della vostra città un ristorantino tipico, sicuri del fatto vostro? Ebbene, per le insidiose vie dell’etere, “Che tempo che fa” è l’equivalente di quel ristorante, il luogo che qualsiasi agente dello spettacolo consiglierebbe all’artista desideroso di promuovere l’ultima fatica. Tutte e due le situazioni, in effetti, sono pur sempre legate al bisogno di soddisfare il proprio sostentamento. Certo, più che un oste, l’esile figura di Fabio Fazio richiama alla mente l’immagine del confessore, e il cubo dal quel conduce le proprie interviste quella del confessionale. E sebbene il colloquio con lui non brilli per riservatezza, e nemmeno garantisca il perdono da alcun peccato, la fila di fedeli verso quel particolare confessionale è molto lunga. In fondo la trasmissione condotta da Fazio è pur sempre il talk italiano di maggior successo, una delle poche punte di diamante rimaste alla Rai, e promuovere lì l’ultima fatica equivale a una vera e propria investitura. Ciò nonostante, non tragga in inganno quell’aria sorniona da curato di provincia: al suo capezzale si arriva solo se meritevoli di considerazione. Perché pochi sono i chiamati, ma ancor meno gli eletti.

MARAT |

MARAT |