GIULIA MURONI | Allontanarsi dalla follia sulla scorta di vorticosi arabeschi del pensiero e scrivere per fuggire l’incombenza oscura del disagio mentale. Questi i motivi per cui i medici di Zelda Fitzgerald, nella clinica psichiatrica di Baltimora, hanno incentivato la sua attitudine a scrivere. Non del stesso avviso il marito Francis Scott il quale pare sentisse sentimenti ambivalenti rispetto a questa attività, e alla stessa personalità dell’eccentrica e capricciosa coniuge.

Piccola Compagnia della Magnolia ha portato in scena “Zelda/ Vita e morte di Zelda Fitzgerald”, monologo tratto dalla tormentata vicenda di Zelda Fitzgerald a partire da “Lasciami l’ultimo valzer”, romanzo degli ultimi anni di vita in clinica psichiatrica. Il lavoro condotto dalla compagnia (Giorgia Cerruti e Davide Giglio) sul testo di Zelda e sui carteggi Francis-Zelda ha permesso di costruire una ricca drammaturgia in cui si dà spazio ai chiaroscuri della coppia, in bilico tra l’esaltazione dei ruggenti anni Venti in Europa e gli abissi di insicurezze e fragilità, pronti a riemergere e trascinare nel fondo. Non si tratta di un dialogo, è Zelda (Giorgia Cerruti) a dire la sua, a raccontare le loro vite dal suo personale punto di vista, deformandole con il mastice delle sue nevrosi e mischiandole con le storie dei romanzi di Francis, della sua infanzia agiata, delle numerosi ambizioni inespresse.

Piccola Compagnia della Magnolia ha portato in scena “Zelda/ Vita e morte di Zelda Fitzgerald”, monologo tratto dalla tormentata vicenda di Zelda Fitzgerald a partire da “Lasciami l’ultimo valzer”, romanzo degli ultimi anni di vita in clinica psichiatrica. Il lavoro condotto dalla compagnia (Giorgia Cerruti e Davide Giglio) sul testo di Zelda e sui carteggi Francis-Zelda ha permesso di costruire una ricca drammaturgia in cui si dà spazio ai chiaroscuri della coppia, in bilico tra l’esaltazione dei ruggenti anni Venti in Europa e gli abissi di insicurezze e fragilità, pronti a riemergere e trascinare nel fondo. Non si tratta di un dialogo, è Zelda (Giorgia Cerruti) a dire la sua, a raccontare le loro vite dal suo personale punto di vista, deformandole con il mastice delle sue nevrosi e mischiandole con le storie dei romanzi di Francis, della sua infanzia agiata, delle numerosi ambizioni inespresse.

Visto a Racconigi (CN), nel cartellone de la Fabbrica delle Idee/Progetto Cantoregi, nell’abside della chiesa sconsacrata di Santa Croce, lo spettacolo vede in scena Zelda, seduta nel letto di contenzione della clinica in cui ha trascorso la fase terminale della sua esistenza e dove ha incontrato la morte. A otto anni dalla perdita di Francis, il delirio sembra avere la meglio su di lei e il soliloquio inscenato scorre tra l’amore e la nostalgia, il risentimento e il livore, tratteggiando i confini di una danza macabra ininterrotta. Sconquassato l’asse temporale, i numerosi flash-back, il rimestamento dei piani e la confusione di registri e prospettive contribuiscono a creare un mosaico complesso e variopinto, in grado di abbracciare tutta l’esistenza di Zelda Fitzgerald fino alla sua drammatica fine.

Giorgia Cerruti padroneggia con sapienza l’arte attoriale: non è una performer, è un’Attrice. Nella dicotomia tra attore tradizionale di teatro drammatico e performer postmoderno, la Cerruti muove verso una soluzione efficace e originale, scevra di birignao e consapevole della potenza specifica dell’arte attoriale, aperta ad un caleidoscopio di possibilità interpretative. In questo lavoro profondamente onesto e di qualità, la finzione è mostrata: nel suo volto si susseguono i mutevoli stati d’animo di Zelda che passa in rassegna la sua esistenza e nella voce, dal timbro ricco di variazioni, risiede un’intensità formale di rilievo.

Uno spettacolo caratterizzato da pochi elementi, ben calibrati e di pregio, indicativi di una declinazione dell’artistico scenico che non scivola nell’intellettualismo e che si fa carico di un’operazione estremamente valida: quella di dare spazio autonomo a una figura complessa e controversa sulla quale troppe volte sono state date letture subordinate alla celebrità del marito.

RENZO FRANCABANDERA | Una tradizione che anno dopo anno si rafforza, nomi sempre migliori del panorama teatrale nazionale, da Francesca Mazza alla Scommegna, passando per Licia Maglietta e i burattini di Cortesi, legati alla musica, che da queste parti ha avuto un illustre concittadino fra i membri del Quartetto Cetra, Felice Chiusano, cui quest’anno è stato dedicato un omaggio con gli Italian Harmonists e un loro concerto dedicato proprio al repertorio dei Cetra e di quegli anni ruggenti.

RENZO FRANCABANDERA | Una tradizione che anno dopo anno si rafforza, nomi sempre migliori del panorama teatrale nazionale, da Francesca Mazza alla Scommegna, passando per Licia Maglietta e i burattini di Cortesi, legati alla musica, che da queste parti ha avuto un illustre concittadino fra i membri del Quartetto Cetra, Felice Chiusano, cui quest’anno è stato dedicato un omaggio con gli Italian Harmonists e un loro concerto dedicato proprio al repertorio dei Cetra e di quegli anni ruggenti.

le case del paese fino alla montagna, in cerca di una tregua spirituale con la natura. Una performance legata all’analisi delle emozioni dell’animo umano: uno stesso nastro che tiene uniti insieme odio, amore, amicizia, diversità e uguaglianze. Un grande telaio all’aria aperta, una metafora dell’arte, raccontata in mostra dalla proiezione del filmato originale. Il percorso cronologico continua al MAN di Nuoro con la produzione dell’artista dai primi anni ottanta al duemila, attraverso opere, materiali, documentari, foto e video dei principali interventi ambientali, da “La disfatta dei varani” a “Essere è Tessere”.

le case del paese fino alla montagna, in cerca di una tregua spirituale con la natura. Una performance legata all’analisi delle emozioni dell’animo umano: uno stesso nastro che tiene uniti insieme odio, amore, amicizia, diversità e uguaglianze. Un grande telaio all’aria aperta, una metafora dell’arte, raccontata in mostra dalla proiezione del filmato originale. Il percorso cronologico continua al MAN di Nuoro con la produzione dell’artista dai primi anni ottanta al duemila, attraverso opere, materiali, documentari, foto e video dei principali interventi ambientali, da “La disfatta dei varani” a “Essere è Tessere”.

LAURA NOVELLI | Forse perché parla dei bambini e dei ragazzi che siamo stati tutti; forse perché racconta il disagio – comune a molti – di affacciarsi sul mondo sentendosi relegati ai margini; forse perché ci ricorda i nostri palpiti adolescenziali, quei sentimenti così nuovi e tempestosi per i quali avremmo scalato le montagne o saremmo sprofondati nelle viscere della terra: fatto sta che “Potevo essere io” di Renata Ciaravino, interpretato da un’intensa Arianna Scommegna, dopo le felici repliche a Bratislava, al Kilowatt Festival e a Radicondoli, ha chiuso il suo tour estivo a Teglio, nell’ambito del Teatro Festival Valtellina, che le ha assegnato anche il riconoscimento di miglior spettacolo dell’edizione 2014. Aveva suscitato la mia curiosità già l’anno scorso, quando risultò lo spettacolo vincitore del Bando Nextwork 2013, soprattutto per il legame di “parentela” con l’omonimo romanzo della stessa autrice pubblicato nel 2007 da una piccola casa editrice ormai fallita. E dunque, raggiunta Renata Ciaravino al telefono, la prima cosa che le chiedo è proprio:

LAURA NOVELLI | Forse perché parla dei bambini e dei ragazzi che siamo stati tutti; forse perché racconta il disagio – comune a molti – di affacciarsi sul mondo sentendosi relegati ai margini; forse perché ci ricorda i nostri palpiti adolescenziali, quei sentimenti così nuovi e tempestosi per i quali avremmo scalato le montagne o saremmo sprofondati nelle viscere della terra: fatto sta che “Potevo essere io” di Renata Ciaravino, interpretato da un’intensa Arianna Scommegna, dopo le felici repliche a Bratislava, al Kilowatt Festival e a Radicondoli, ha chiuso il suo tour estivo a Teglio, nell’ambito del Teatro Festival Valtellina, che le ha assegnato anche il riconoscimento di miglior spettacolo dell’edizione 2014. Aveva suscitato la mia curiosità già l’anno scorso, quando risultò lo spettacolo vincitore del Bando Nextwork 2013, soprattutto per il legame di “parentela” con l’omonimo romanzo della stessa autrice pubblicato nel 2007 da una piccola casa editrice ormai fallita. E dunque, raggiunta Renata Ciaravino al telefono, la prima cosa che le chiedo è proprio:

RENZO FRANCABANDERA | Dopo il ciclo delle grandi tragedie greche e’ con Gli ultimi giorni dell’Umanità – Macerie e frammenti dalla muraglia di Karl Kraus che Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, ovvero Archivio Zeta, accolgono il pubblico al cimitero germanico della Futa. Un appuntamento, quello con la loro drammaturgia e regia, che si rinnova ogni agosto in questo luogo dell’assoluto, un appuntamento che diventa ricorrenza spirituale per chi inizia a frequentarlo e per i cittadini di questa zona che seguono questa formazione artistica da piu’ di un decennio ormai.

RENZO FRANCABANDERA | Dopo il ciclo delle grandi tragedie greche e’ con Gli ultimi giorni dell’Umanità – Macerie e frammenti dalla muraglia di Karl Kraus che Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, ovvero Archivio Zeta, accolgono il pubblico al cimitero germanico della Futa. Un appuntamento, quello con la loro drammaturgia e regia, che si rinnova ogni agosto in questo luogo dell’assoluto, un appuntamento che diventa ricorrenza spirituale per chi inizia a frequentarlo e per i cittadini di questa zona che seguono questa formazione artistica da piu’ di un decennio ormai.

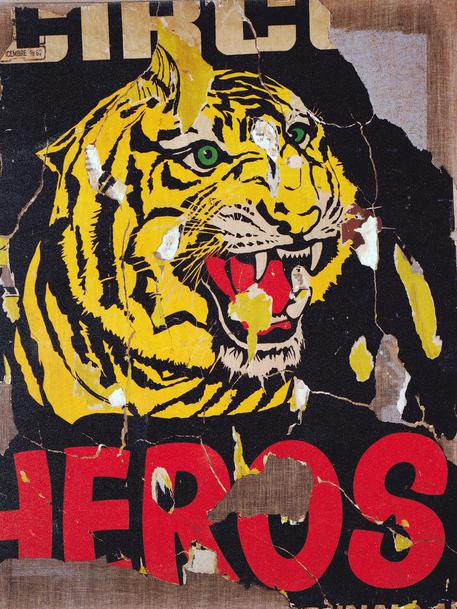

FRANCESCA PEDDONI | L’impiegato postale fisso’ la tigre negli occhi. Istanti interminabili con la belva davanti. Il silenzio. Poi un graffio lacerante.

FRANCESCA PEDDONI | L’impiegato postale fisso’ la tigre negli occhi. Istanti interminabili con la belva davanti. Il silenzio. Poi un graffio lacerante.