RENZO FRANCABANDERA | Troviamo in questo contributo lo spazio per parlare di tre spettacoli a cui di recente abbiamo assistito a Milano, girando fra Tieffe Menotti, Teatro della Contraddizione e Teatro Out Off.

L’arte della commedia nella versione di Teatro Minimo nasce da un incidente: l’anno scorso durante la tournèe del precedente lavoro, la compagnia subì il furto del camion con tutta la scenografia. Fu allora che, un po’ in preda alla rabbia, un po’ alla disillusione su un mestiere tanto complicato come quello del contadino, esposto alle intemperie del giorno per giorno, Michele Sinisi scrisse a Luca De Filippo rivolgendosi a lui come ad uno dei due personaggi principali de L’arte della commedia, il prefetto.

L’arte della commedia nella versione di Teatro Minimo nasce da un incidente: l’anno scorso durante la tournèe del precedente lavoro, la compagnia subì il furto del camion con tutta la scenografia. Fu allora che, un po’ in preda alla rabbia, un po’ alla disillusione su un mestiere tanto complicato come quello del contadino, esposto alle intemperie del giorno per giorno, Michele Sinisi scrisse a Luca De Filippo rivolgendosi a lui come ad uno dei due personaggi principali de L’arte della commedia, il prefetto.

In questo lavoro del padre Eduardo, si racconta di un teatrante che ha visto distrutto in un incendio tutte le scene e il magazzino del suo teatro, e che si rivolge al nuovo rappresentante dell’autorità locale per chiedergli non un supporto in denaro, ma un segno di umana presenza, la sua partecipazione ad una replica. Identicamente Sinisi ha chiesto a Luca De Filippo un segno di umana presenza, quello che i De Filippo quasi mai accordano, ovvero i diritti di rappresentazione di un’opera paterna. Invece quel segno è arrivato, e così Teatro Minimo è una delle pochissime compagnie non amatoriali italiane che può portare in tournèe una drammaturgia di De Filippo padre.

L’allestimento ricorda moltissimo “Sequestro all’italiana”, con l’ambiente ricreato attraverso una porta e una finestra ma quasi senza muri: in questo caso le pareti sono nere e restituiscono la stessa idea di assenza. La rappresentazione inizia fuori da questo universo, in un prologo che forse vale l’intero lavoro, il preambolo, la dichiarazione d’intenti artistica: in cinque-dieci minuti il capocomico, che oscilla fra testo eduardiano e vita vera, racconta di sé, della sua vita d’attore. E’ un momento in cui Sinisi guarda gli spettatori in faccia, essendo lui stesso in platea, come in una passeggiata serale dopo una replica. Entrerà di lì a poco nell’universo della finzione totale attraverso il csipario ancora chiuso, come in un parto au-contraire, non eiectus ma reversus al mondo scenico.

Da lì in poi la rappresentazione, con il primo atto che ruota intorno al dialogo fra Sinisi e il prefetto (Continelli, bene nella parte e in generale come alter ego di Sinisi stesso), che si chiude con un nulla di fatto e una scommessa: il capocomico avrebbe inserito alcuni suoi attori fra le persone con le quali il prefetto avrebbe avuto appuntamento, sfidandolo a riconoscere chi fingeva e chi no. Ma realtà e teatro sono un unicum inconfondibile e quindi sarà il teatrante ad avere la meglio.

Lo spettacolo, in replica nei giorni passati a Milano al Tieffe, nel primo atto vive la sua parte più alta e intensa, mentre il secondo atto è un po’ figlio di quel teatro degli equivoci che, se calcato troppo nella recitazione, finisce per impoverirsi. Durante la recita cui abbiamo assistito, gli attori che Sinisi ha raccolto intorno al progetto hanno rivelato un’acerbità, una propensione all’eccesso e al tono carico che non permette al secondo atto di decollare, visto che tutto si regge intorno al delicatissimo equilibrio fra finzione e reale. Anche l’assistente del prefetto si muove per tutta la recita sulla lettura parodica del suo personaggio, risultando non sempre adatto a quel ruolo di collante fra mondo dello statuito e universo dell’arte.

L’arte della commedia è opera solo apparentemente leggera, in realtà una severa lezione di tecnica del teatro se trasportata nel nostro tempo e nel nostro gusto scenico mutato. Ecco dunque qual è lo spazio di miglioramento per il regista/capocomico, che deve calibrare la recitazione dei suoi giovani attori, per dar loro la più profonda dimensione di un testo che si regge sulla necessità di una concentrazione scevra da ogni autocompiacimento, che deve rifuggire la chiamata alla risata come la peste, per incarnare, proprio nel suo restare seria, la tragica comicità del reale.

*******************************

In replica fino al 1 aprile al Teatro della Contraddizione è la Compagnia OlivieriRavelli, con Terzo Millennio un testo di Fabio Massimo Franceschelli diretto da lui medesimo. La Compagnia, come noto, fa parte del consorzio Ubusettete che raccoglie alcune compagnie della scena romana, e fa di un linguaggio di prosa compreso nell’intervallo logico fra l’assurdo e il tragicomico la propria cifra. La drammaturgia è un esito interessante della produzione drammaturgica del regista. Descriverla è pressochè impossibile. Il lettore sappia che si troverà per quasi tutto lo spettacolo, ovvero per un’ora e trenta minuti circa, in compagnia di un duetto, che diventa, ai due terzi della recita, un terzetto. Un delirio a due con ospite, un Aspettando Godot durante il quale ad un certo punto entra in scena una signora un po’ sboccata e un concreta, che mette in crisi l’astratto filosofeggiare sulla funzione e sui paradossi della lingua dei due interpreti primigeni, il Maiale (Claudio Di Loreto), il Pescatore (Alessandro Margari), che attendono esisti ontologici della propria presenza al mondo, che non arriveranno.

In replica fino al 1 aprile al Teatro della Contraddizione è la Compagnia OlivieriRavelli, con Terzo Millennio un testo di Fabio Massimo Franceschelli diretto da lui medesimo. La Compagnia, come noto, fa parte del consorzio Ubusettete che raccoglie alcune compagnie della scena romana, e fa di un linguaggio di prosa compreso nell’intervallo logico fra l’assurdo e il tragicomico la propria cifra. La drammaturgia è un esito interessante della produzione drammaturgica del regista. Descriverla è pressochè impossibile. Il lettore sappia che si troverà per quasi tutto lo spettacolo, ovvero per un’ora e trenta minuti circa, in compagnia di un duetto, che diventa, ai due terzi della recita, un terzetto. Un delirio a due con ospite, un Aspettando Godot durante il quale ad un certo punto entra in scena una signora un po’ sboccata e un concreta, che mette in crisi l’astratto filosofeggiare sulla funzione e sui paradossi della lingua dei due interpreti primigeni, il Maiale (Claudio Di Loreto), il Pescatore (Alessandro Margari), che attendono esisti ontologici della propria presenza al mondo, che non arriveranno.

La scena è semplice. Tre grandi superfici circolari di legno, come i famosi tondi di Vedova, ma monocromi, due (i laterali) di color rosa, uno, quello centrale, nero, fanno da sfondo. Rosa e nero sono anche i colori dei vestiti dei due interpreti iniziali, il primo intento a pescare già all’inizio dello spettacolo, quando appare poeticamente in controluce, mentre fa balenare un piccolo giocattolo di legno appeso all’amo della sua canna da pesca. Pochi istanti dopo arriva dalla platea l’altro protagonista, il porco. I due dibattono in forma alta su questioni al bordo fra logica e linguistica: dal significato delle parole a quello della loro presenza al mondo in quel contesto isolato e arido. Assiste alla diatriba un manichino di donna che solo a recita avanzata smetterà di incombere con il suo silenzio, lasciando il posto ad un’incarnazione tutt’altro che manichina (Francesca Guercio).

L’arrivo della terza figura in un primo momento pare aggiungere elementi risolutivi e pragmatici al dialogo precedente, ma ben presto si impasterà della stessa anti-logica, arrivando a creare un delirio a tre che finisce per esaustione. La messa in scena è una prova d’attore, in cui il duo iniziale funziona meglio del terzetto successivo, anche se il divertimento e il ritmo, ovviamente, nei terzetto trovano esiti più interessanti. Gli attori tornano nel teatro in cui già l’anno scorso avevano riscosso un interessante successo, anche se questo esito è meno appuntito. Sicuramente l’impatto frontale, su una drammaturgia che ricorda l’assurdo di altri tempi, porta il sapore delle minestre d’una volta, espressioni di un teatro d’attore, testo e regia che, se da un lato non muore mai, per altro verso dopo un po’ ferma il metronomo nell’attenzione dello spettatore. I repentini cambi luce abbinati ad alcune parentesi del recitato non sono momenti di rottura di temperatura sufficienti a riscaldare il rapporto con il pubblico che dopo un po’ scema. L’avvento della figura femminile, e questo è un limite della drammaturgia, ha una forza intrinseca invero modesta e anche la relativa interpretazione resta scontata su un binario di amorevole isteria.

Si potrebbe dire che lo spettacolo dura un po’ troppo, lasciando la porta socchiusa al distacco fra scena e pubblico, ma effettivamente, considerato che le interpretazioni sono nel complesso riuscite, questo tipo di considerazioni resta limitato alle decisioni della regia di scegliere un impatto tradizionale e centrato sull’apicalità del testo. E’ il classico caso in cui una regia altra rispetto a colui che ha materialmente redatto il testo, avrebbe potuto creare quella (a volte) necessaria distanza per operare qualche scelta sul di troppo. La potenza del testo penetra, quella della recitazione anche, quello che rimane perfettibile è una modernità della diegesi testual-teatrale, vale a dire l’incardinazione della parola al suo posto in scena, la coerenza fra narrato e interiorizzazione del momento teatrale. A volte, insomma, il pubblico si trova fuori, e questa è sempre una responsabilità di chi deve leggere il rapporto fra chi recita e chi sta al di qua.

*******************************

Idoli è uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, interessante realtà lombarda che in pochi anni ha saputo conquistarsi uno spazio non marginale fra le compagnie di ricerca tanto sulla prosa che sul linguaggio scenico e sull’uso della maschera. Avevamo di recente assistito alla loro ultima fatica, Robe dell’altro mondo, nel corso del festival bresciano Wonderland, ma questo passo indietro ad una produzione dello scorso anno, grazie al teatro milanese Out Off che ne favorisce l’ospitalità, è una preziosa occasione per leggere, a distanza di poche settimane, l’evoluzione letta a ritroso.

Idoli è uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, interessante realtà lombarda che in pochi anni ha saputo conquistarsi uno spazio non marginale fra le compagnie di ricerca tanto sulla prosa che sul linguaggio scenico e sull’uso della maschera. Avevamo di recente assistito alla loro ultima fatica, Robe dell’altro mondo, nel corso del festival bresciano Wonderland, ma questo passo indietro ad una produzione dello scorso anno, grazie al teatro milanese Out Off che ne favorisce l’ospitalità, è una preziosa occasione per leggere, a distanza di poche settimane, l’evoluzione letta a ritroso.

Cercheremo di leggere il tutto in forma diacronica, partendo dalla crescita nella scrittura drammaturgica che la compagnia ha registrato da quel testo, Sul confine, che fu segnalato dal gruppo di visionari al Kilowatt Festival del 2010 a questi esiti più recenti. Innanzitutto va segnalata la capacità ormai acquisita di costruire le trame in maniera più efficace, incastrata, logica fino al necessario, ma capace anche di valicare i confini del sillogismo per i fuori campo nel laterale, nell’onirico, nell’impossibile.

In secondo luogo la compagnia si distingue per la capacità di portare in scena i propri testi in maniera ancor più forte e viva di quanto la parola stessa non sia di suo capace di dire. La compagnia sicuramente merita attenzione per la modalità di rappresentare la nostra società nel suo modificarsi, nelle sue derive, nelle sue insicurezze, che non è comune. Da ultimo ma non ovviamente in ultimo, l’abilità di dialogare con linguaggi altri rispetto all’arte scenica, come per il lavoro presentato a Brescia, che nasce dal dialogo con l’arte del fumetto. Ma non è sicuramente un caso isolato visto che in primo luogo questi ragazzi colpiscono per una maiuscola capacità di ascolto del circostante.

Le loro “situazioni”, le loro gag, nascono dalla più comune banalità, dall’ovvio. Nessun irreale à-la-Kane, con militari che irrompono a forza di bombe in vicende di coppia che si tengono in stanze d’albergo. Qui la storia è proprio basica, due ragazzi di periferia con lui ultras e lei legata ad una famiglia ormai evaporata, un nucleo familiare tediosamente borghese, due ragazzini che chattano, con lei che ancora adolescente gli chiede il numero di carta di credito, una nonna morta e già cenere in un’urna, e un nonno sulla sedia a rotelle che finirà vittima di un rigurgito di inaudita e inspiegabile violenza.

Cosa leghi tutto questo è proprio l’oggetto dell’indagine di Carrozzeria Orfeo, che prendendo come spunto alcune ricerche di Umberto Galimberti sulle distonie del nostro tempo, sul venir meno delle certezze e l’incombere della liquidità del sistema di valori, arriva a raccontare uno spaccato che lambisce il bordo del comics ma rimanendo saldamente entro il perimetro dell’umanità possibile. Restiamo convinti del grande potenziale della compagnia, che cresce in modo significativo e concreto, diremmo quasi misurabile, se davvero esistesse quel misuratore di contenuto poetico di cui si faceva grottescamente menzione ne L’attimo fuggente. Ma per fortuna nulla, nel fatto artistico, è realmente misurabile, se non la crescita del linguaggio originale dell’artista, la sua capacità di proporre le sue urgenze in intenso dialogo con il suo tempo. Da questo punto di vista Carrozzeria Orfeo è compagnia assolutamente figlia del nostro tempo, che nel nostro tempo cerca i pretesti per il proprio fare arte.

Diamo loro il tempo di crescere, non caricandoli di inutili aspettative e non gettandoli nel tritacarne delle produzioni in dinamica seriale, e fra qualche anno ci troveremo con un collettivo scenico in grado di apportare nuova linfa alla prosa italiana e non solo. Con riguardo invece allo spettacolo e alla prassi drammaturgica, si potrebbe, a mo’ di consiglio, dire che la giusta tensione emotiva va mantenuta verso un gesto scenico un po’ più sintetico, concentrandosi forse su un numero minore di personaggi in scena, approfondendo l’indagine sulla crudezza del vivere che ancora in alcuni casi non arriva alla più vera profondità. Ma sono peccati di gioventù, di quell’incosciente e costante sperimentare di cui seguiamo la scia, arrivando di tanto in tanto a leggere il momento conclusivo, lo spettacolo appunto. Finora hanno mostrato di saper fare, e di far bene.

Un video de L’arte della Commedia di Teatro Minimo

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=nfPEVGsPnnE]

Un video del lavoro della Compagnia OlivieriRavelli

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=G5XPjClZ2X0]

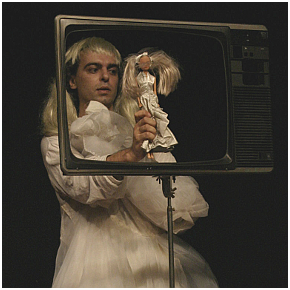

Idoli di Carrozzeria Orfeo

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BS_ZPUE86Uc]

RENZO FRANCABANDERA | E comunque. La settimana scorsa a Milano potevo andare a vedere uno spettacolo di Steven Berkoff, grande autore del teatro contemporaneo anglosassone, rivisitatore dei miti del classico, interpretato da lui in persona. E invece sono andato a vedere al Teatro Litta, Angelica, di Andrea Cosentino, uno dei suoi primi spettacoli, scritto nel 2005, interpretato sempre da lui medesimo in persona.

RENZO FRANCABANDERA | E comunque. La settimana scorsa a Milano potevo andare a vedere uno spettacolo di Steven Berkoff, grande autore del teatro contemporaneo anglosassone, rivisitatore dei miti del classico, interpretato da lui in persona. E invece sono andato a vedere al Teatro Litta, Angelica, di Andrea Cosentino, uno dei suoi primi spettacoli, scritto nel 2005, interpretato sempre da lui medesimo in persona. RENZO FRANCABANDERA | E’, a dire il vero, inspiegabile come questo spettacolo, che da quasi trent’anni gira l’Italia, per una delle produzioni storiche del nostro teatro, quella di Teatro Due di Parma del classico di Peter Weiss diretto da Gigi Dall’Aglio, non abbia mai avuto alcun riconoscimento, che ora sarebbe magari “alla carriera”, ad honorem; nessuno, se non quello del pubblico che da decenni continua ad uscire dalla sala sgomento e affascinato.

RENZO FRANCABANDERA | E’, a dire il vero, inspiegabile come questo spettacolo, che da quasi trent’anni gira l’Italia, per una delle produzioni storiche del nostro teatro, quella di Teatro Due di Parma del classico di Peter Weiss diretto da Gigi Dall’Aglio, non abbia mai avuto alcun riconoscimento, che ora sarebbe magari “alla carriera”, ad honorem; nessuno, se non quello del pubblico che da decenni continua ad uscire dalla sala sgomento e affascinato. L’arte della commedia nella versione di Teatro Minimo nasce da un incidente: l’anno scorso durante la tournèe del precedente lavoro, la compagnia subì il furto del camion con tutta la scenografia. Fu allora che, un po’ in preda alla rabbia, un po’ alla disillusione su un mestiere tanto complicato come quello del contadino, esposto alle intemperie del giorno per giorno, Michele Sinisi scrisse a Luca De Filippo rivolgendosi a lui come ad uno dei due personaggi principali de L’arte della commedia, il prefetto.

L’arte della commedia nella versione di Teatro Minimo nasce da un incidente: l’anno scorso durante la tournèe del precedente lavoro, la compagnia subì il furto del camion con tutta la scenografia. Fu allora che, un po’ in preda alla rabbia, un po’ alla disillusione su un mestiere tanto complicato come quello del contadino, esposto alle intemperie del giorno per giorno, Michele Sinisi scrisse a Luca De Filippo rivolgendosi a lui come ad uno dei due personaggi principali de L’arte della commedia, il prefetto. In replica fino al 1 aprile al Teatro della Contraddizione è la Compagnia OlivieriRavelli, con Terzo Millennio un testo di Fabio Massimo Franceschelli diretto da lui medesimo. La Compagnia, come noto, fa parte del consorzio Ubusettete che raccoglie alcune compagnie della scena romana, e fa di un linguaggio di prosa compreso nell’intervallo logico fra l’assurdo e il tragicomico la propria cifra. La drammaturgia è un esito interessante della produzione drammaturgica del regista. Descriverla è pressochè impossibile. Il lettore sappia che si troverà per quasi tutto lo spettacolo, ovvero per un’ora e trenta minuti circa, in compagnia di un duetto, che diventa, ai due terzi della recita, un terzetto. Un delirio a due con ospite, un Aspettando Godot durante il quale ad un certo punto entra in scena una signora un po’ sboccata e un concreta, che mette in crisi l’astratto filosofeggiare sulla funzione e sui paradossi della lingua dei due interpreti primigeni, il Maiale (Claudio Di Loreto), il Pescatore (Alessandro Margari), che attendono esisti ontologici della propria presenza al mondo, che non arriveranno.

In replica fino al 1 aprile al Teatro della Contraddizione è la Compagnia OlivieriRavelli, con Terzo Millennio un testo di Fabio Massimo Franceschelli diretto da lui medesimo. La Compagnia, come noto, fa parte del consorzio Ubusettete che raccoglie alcune compagnie della scena romana, e fa di un linguaggio di prosa compreso nell’intervallo logico fra l’assurdo e il tragicomico la propria cifra. La drammaturgia è un esito interessante della produzione drammaturgica del regista. Descriverla è pressochè impossibile. Il lettore sappia che si troverà per quasi tutto lo spettacolo, ovvero per un’ora e trenta minuti circa, in compagnia di un duetto, che diventa, ai due terzi della recita, un terzetto. Un delirio a due con ospite, un Aspettando Godot durante il quale ad un certo punto entra in scena una signora un po’ sboccata e un concreta, che mette in crisi l’astratto filosofeggiare sulla funzione e sui paradossi della lingua dei due interpreti primigeni, il Maiale (Claudio Di Loreto), il Pescatore (Alessandro Margari), che attendono esisti ontologici della propria presenza al mondo, che non arriveranno. Idoli è uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, interessante realtà lombarda che in pochi anni ha saputo conquistarsi uno spazio non marginale fra le compagnie di ricerca tanto sulla prosa che sul linguaggio scenico e sull’uso della maschera. Avevamo di recente assistito alla loro ultima fatica, Robe dell’altro mondo, nel corso del festival bresciano Wonderland, ma questo passo indietro ad una produzione dello scorso anno, grazie al teatro milanese Out Off che ne favorisce l’ospitalità, è una preziosa occasione per leggere, a distanza di poche settimane, l’evoluzione letta a ritroso.

Idoli è uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, interessante realtà lombarda che in pochi anni ha saputo conquistarsi uno spazio non marginale fra le compagnie di ricerca tanto sulla prosa che sul linguaggio scenico e sull’uso della maschera. Avevamo di recente assistito alla loro ultima fatica, Robe dell’altro mondo, nel corso del festival bresciano Wonderland, ma questo passo indietro ad una produzione dello scorso anno, grazie al teatro milanese Out Off che ne favorisce l’ospitalità, è una preziosa occasione per leggere, a distanza di poche settimane, l’evoluzione letta a ritroso. MARIA CRISTINA SERRA | Arte di confine, ricerca costante ed infaticabile di un equilibrio sostanziale fra la realtà esteriore e la coscienza interiore, quella di Cezanne. Passaggio di frontiera tra la classicità “assoluta”, spogliata di nostalgia del passato, e la modernità incombente del Novecento. Studio meticoloso di uno spazio da realizzarsi in forme e prospettive dagli orizzonti allargati, volti a semplificare la sostanza delle cose e le sue incessanti combinazioni, dove i luoghi della vita e quelli dell’arte s’incontrano in una identità totale.

MARIA CRISTINA SERRA | Arte di confine, ricerca costante ed infaticabile di un equilibrio sostanziale fra la realtà esteriore e la coscienza interiore, quella di Cezanne. Passaggio di frontiera tra la classicità “assoluta”, spogliata di nostalgia del passato, e la modernità incombente del Novecento. Studio meticoloso di uno spazio da realizzarsi in forme e prospettive dagli orizzonti allargati, volti a semplificare la sostanza delle cose e le sue incessanti combinazioni, dove i luoghi della vita e quelli dell’arte s’incontrano in una identità totale. RENZO FRANCABANDERA | Come dare l’idea di un lavoro importante, accurato, senza scadere nell’eccessiva didascalia o nella seriosità di dire cose che possano apparire scontate per lettori, attori e a maggior ragione ad uno studioso di Brecht come è Claudio Longhi, il regista de La resistibile ascesa di Arturo Ui?

RENZO FRANCABANDERA | Come dare l’idea di un lavoro importante, accurato, senza scadere nell’eccessiva didascalia o nella seriosità di dire cose che possano apparire scontate per lettori, attori e a maggior ragione ad uno studioso di Brecht come è Claudio Longhi, il regista de La resistibile ascesa di Arturo Ui?

Lo spettacolo, come la resistenza di una lampadina d’altri tempi, si riscalda via via, fino a raggiungere una temperatura, un calore, un’intensità che di rado si respira nelle fruizioni cui siamo abituati. E’ una lettura, quella di Longhi, rigorosa ma capace di mondarsi della sovrastruttura di consapevolezze che pure il regista avrebbe potuto profondere nell’allestimento. Al contempo è indubitabile che nella chiave di lettura della regia si possa respirare la consapevolezza di scuola, ma anche quella dell’accademia. Ma in questo caso il combinato disposto delle due forze rimane grandemente equilibrato, paritariamente soppesato nelle sue componenti, capace, un po’ come Ben Hur con i cavalli della sua auriga, di togliere e dare briglia ai diversi talenti, in maniera profondamente consapevole dei punti di forza e di debolezza di ciascuno.

Lo spettacolo, come la resistenza di una lampadina d’altri tempi, si riscalda via via, fino a raggiungere una temperatura, un calore, un’intensità che di rado si respira nelle fruizioni cui siamo abituati. E’ una lettura, quella di Longhi, rigorosa ma capace di mondarsi della sovrastruttura di consapevolezze che pure il regista avrebbe potuto profondere nell’allestimento. Al contempo è indubitabile che nella chiave di lettura della regia si possa respirare la consapevolezza di scuola, ma anche quella dell’accademia. Ma in questo caso il combinato disposto delle due forze rimane grandemente equilibrato, paritariamente soppesato nelle sue componenti, capace, un po’ come Ben Hur con i cavalli della sua auriga, di togliere e dare briglia ai diversi talenti, in maniera profondamente consapevole dei punti di forza e di debolezza di ciascuno. MARIA CRISTINA SERRA | La vita deve avere la consistenza dei sogni per essere compresa e amata: imprevedibili e luminosi, assurdi e rivelatori, informi e pur fasciati nei colori della realtà. Leggerezza del cuore e profondità della ragione per raccogliere le molteplici fluttuanti alternanze dell’esistenza e gli strani schiribizzi del destino. Doni che possedeva in quantità, Jean Giraud, artista leggendario del fumetto, morto sabato mattina a soli 73 anni, dopo una lunga malattia, a Parigi.

MARIA CRISTINA SERRA | La vita deve avere la consistenza dei sogni per essere compresa e amata: imprevedibili e luminosi, assurdi e rivelatori, informi e pur fasciati nei colori della realtà. Leggerezza del cuore e profondità della ragione per raccogliere le molteplici fluttuanti alternanze dell’esistenza e gli strani schiribizzi del destino. Doni che possedeva in quantità, Jean Giraud, artista leggendario del fumetto, morto sabato mattina a soli 73 anni, dopo una lunga malattia, a Parigi.